Лингвистическая относительность

Что же такое витало в воздухе, что послужило катализатором этой реакции? Одной причиной могло стать сильнейшее (и вполне обоснованное) возбуждение, вызванное необычайными успехами лингвистов в понимании странной природы языков американских индейцев. В Америке исследователям не было надобности корпеть над рукописями из библиотеки Ватикана, чтобы выявить структуру туземных языков континента, – в их распоряжении были десятки живых языков, которые можно было изучать на месте. Более того, за столетие, отделяющее Сепира от Гумбольдта, наука о языках головокружительно усложнилась, и аналитический инструментарий в распоряжении лингвистов стал гораздо мощнее. Когда эти изощренные инструменты применили к сокровищнице языков американских туземцев, взгляду исследователей предстали грамматические ландшафты, о которых Гумбольдт и мечтать не мог.

Эдвард Сепир, как и Гумбольдт за столетие до него, начал свою лингвистическую карьеру вдалеке от роскошных перспектив американских языков. Его работа в Колумбийском университете была связана с германскими языками и сводилась скорее к педантичному коллекционированию малоизвестных форм слов в древних языках, над которым он иронизировал в процитированном выше пассаже. Сепир утверждал, что сменить пыльное кресло германской филологии на широкое поле индейских языков он решился под влиянием Франца Боаса, харизматичного профессора антропологии в том же университете и первопроходца в научном исследовании туземных языков континента.[210] Спустя годы Сепир вспоминал об изменившей его жизнь встрече с Боасом. На каждое обобщение по поводу структуры языков, в которое до тех пор верил Сепир, тот приводил контрпримеры из того или иного индейского языка. Сепир почувствовал, что германская филология очень мало чему его научила и что ему еще предстоит «все узнать о языке».[211] С этого времени он прилагал свой легендарный острый ум к изучению языков чинук, навахо, нутка, яна, тлинкит, сарси, кучин, ингалик, хупа, пайют и других, разбирая их с непревзойденной ясностью и глубиной.

Эдвард Сепир, 1884–1939 гг. (Флоренс Хендершот)

Но дело было не только в открытии множества странных и экзотических грамматик. В воздухе витало нечто такое, что подтолкнуло Сепира сформулировать свой принцип лингвистической относительности. Это было радикальное направление в философии начала ХХ века. В то время такие философы, как Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, были заняты порицанием разрушительного влияния языка на предшествующую метафизику. Рассел писал в 1924 году: «…язык вводит нас в заблуждение посредством словаря и синтаксиса. Мы должны быть настороже в обоих случаях, если не хотим, чтобы наша логика вела нас к ложной метафизике»[212]. Сепир превратил утверждения о влиянии языка на философские идеи в тезис о влиянии родного языка на обыденные мысли и восприятие. Он заговорил о «тираническом влиянии, которое оказывает языковая форма на нашу ориентацию в мире»[213], и в отличие от всех своих предшественников, он стал подкреплять такие лозунги реальным содержанием. Вот какой пример того, как специфические языковые отличия должны влиять на мысли носителя языка, он предложил в 1931 году. Когда мы наблюдаем камень, летящий в пространстве к земле, объяснял Сепир, мы невольно разделяем это событие на два отдельных понятия: камень и действие падения, и мы заявляем, что «камень падает». Мы считаем, что это единственно возможный способ описания такого события. Но необходимость деления на «камень» и «падает» – это лишь иллюзия, потому что язык нутка, на котором говорят на острове Ванкувер, действует иначе. Там нет глагола, соответствующего нашему «падать», который может независимо описывать действие разных падающих объектов. Вместо этого для описания движения камня используется специальное слово вроде «камнить». Чтобы описать событие падения камня, это слово сочетается с элементом «вниз». Так что описание события, которое мы разбиваем на «камень» и «падать», на нутка описывается как что-то вроде «камнит вниз». Такие реальные примеры «несоизмеримости членения опыта в разных языках,[214] – говорит Сепир, – привели бы нас к общему выводу об одном виде относительности, которую скрывает от нас наше наивное принятие жестких навыков нашей речи… мы имеем дело с относительностью понятий, или, как ее можно назвать по-другому, с относительностью формы мышления»[215]. Этот вид относительности, добавляет Сепир, «не столь трудно усвоить, как физическую относительность Эйнштейна; однако наша относительность наиболее легко ускользает от научного анализа. Ибо для ее понимания сравнительные данные лингвистики являются условием „sine qua non“»[216].

К несчастью для Сепира, именно за счет того, что он оставил уютную неопределенность философских лозунгов и углубился в ледяные сквозняки конкретных языковых примеров, стал виден тонкий лед, на котором стоит его теория. Выражение из языка нутка «это камнит вниз», безусловно, очень оригинальный способ описания событий, и это, конечно, звучит странно, но должна ли эта странность означать, что говорящие на нутка обязаны воспринимать это событие по-иному? Подразумевает ли слияние глагола и существительного в нутка, что носители этого языка не имеют в своем сознании отдельных образов объекта и действия? Мы можем проверить это, если приложим аргумент Сепира к несколько более знакомому языку. Возьмем английскую фразу «идет дождь», буквально «это дождит» (it rains). Эта конструкция на самом деле очень схожа с «это камнит вниз» из нутка, потому что действие («падает») и объект («капли воды») скомбинированы в одно глагольное понятие. Но так поступают не все языки. В моем родном языке объект и действие разделяются, мы говорим нечто вроде «дождь падает». Так что вот вам глубокое отличие в том, как наши языки выражают событие дождя. Но значит ли оно, что вы и я должны по-разному воспринимать дождь? Чувствуете ли вы, что грамматика вашего родного языка мешает вам понять разницу между водной субстанцией и действием падения? Кажется ли вам трудным соотнести падение дождевых капель с другими объектами, которые падают? Или отличия в способах, которыми наши языки выражают идею дождя, – всего лишь отличия в грамматической организации?

В то время подобные мелочи никого не смущали. Удивления по поводу странных (в основном реальных) способов выражения в языках американских индейцев оказалось достаточно, чтобы сделать выводы об отличиях (в основном вымышленных) в восприятии и мышлении их носителей. Но на самом деле пир духа только начинался, потому что на сцене появился самый изобретательный студент Сепира, Бенджамин Ли Уорф.

В то время как Сепир еще слегка цеплялся ногами за землю и в общем-то неохотно произносил точную формулу предполагаемого тиранического влияния, которое оказывают лингвистические категории на мышление, его ученик Уорф такими сомнениями не мучился. Уорф дерзко шел туда, где до него никто не бывал, и в серии все более диких утверждений он наделил наш родной язык властью влиять не только на наши мысли и восприятие, но и на физику мироздания. Грамматика каждого языка, писал он, «не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей.[217] Напротив, грамматика сама формирует мысль, являясь программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза… Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком»[218].

Общая схема аргументов Уорфа такова: упомянуть необычную грамматическую форму и потом, с неизбежным «следовательно», «итак» или «поэтому», сделать вывод, что эта особенность должна приводить к очень отличающемуся способу мышления. Из частых слияний существительного и глагола в языках американских индейцев, например, Уорф заключает, что такие языки навязывают «монистический взгляд на природу» в отличие от нашего «деления мира на два полюса»[219]. Вот как он обосновывает подобные утверждения: «Некоторые языки располагают средствами выражения, в которых отдельные термины не столь отдельны, как в английском, а сливаются вместе в единое гибкое сращение. Следовательно, такие языки, которые не рисуют картину вселенной из отдельных объектов в той же степени, что и английский и родственные ему языки, указывают на возможные новые типы логики и, возможно, новые картины мира»[220]. Если вас смывает этим потоком сознания, просто вспомните английское «дождит» (it rains), которое собирает капли и действие падения в «единое гибкое сращение». Повлияла ли она на ваше видение мира как «картины из отдельных объектов»? Действуете ли вы и носители языка, где «дождь падает», по разным типам логики и в разных картинах мира?

Время хопи

Однако удивительнее всего то, что различные широкие обобщения западной культуры, как, например, время, скорость, материя, не являются существенными для построения всеобъемлющей картины вселенной.

(Бенджамин Ли Уорф, «Наука и языкознание»[221])

И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня.

Иеремия 8:7

Безусловно, самые удивительные аргументы Уорфа касались иной области грамматики и другого языка: хопи из северовосточной Аризоны. Сегодня численность народа хопи превышает шесть тысяч. Они в основном известны «танцем змеи», в котором исполнители пляшут, зажав в зубах живых змей. Потом змей выпускают, и они рассказывают сородичам, что хопи пребывают в гармонии с миром духов и природы. Но Уорф сделал хопи знаменитыми по другой причине: он сказал, что в языке хопи нет понятия времени. Уорф заявил, что проделал «долгое и тщательное исследование» языка хопи, хотя его так на самом деле и не уговорили посетить хопи в Аризоне, и его исследование полностью основывалось на разговорах с одним информантом-хопи, жившим в Нью-Йорке. В начале работы Уорф утверждал, что время хопи «может иметь нулевое измерение, то есть количество не может превышать единицу.[222] Индеец хопи говорит не „я оставался пять дней“, но „я уехал на пятый день“. Слово, относящееся к этому виду времени, подобно слову „день“, не имеет множественного числа»[223]. Из этого факта Уорф делает вывод, что «нам, для которых время есть движение в пространстве, кажется, что неизменное повторение теряет свою силу на отдельных отрезках этого пространства. С точки зрения хопи, для которых время есть не движение, а „становление более поздним“ всего, что когда-либо было сделано, неизменное повторение не растрачивает свою силу, а накапливает ее»[224]. Поэтому Уорф находит «неправомерным полагать, что индеец хопи, который знает лишь язык хопи и культурные идеи своего общества, имеет те же понятия… времени и пространства, что и мы». Хопи, говорит он, не понял бы нашей идиомы «завтра будет другой день», потому что для них возвращение дня «ощущается как возвращение того же человека, немного старше, но со всеми следами вчерашнего дня, а не как „другой день“, т. е. как совершенно другой человек».

Но это было только начало. По мере углубления его исследований индейцев хопи Уорф решил, что предыдущий анализ был недостаточно точен и что язык хопи на самом деле вообще не содержит указаний на время. Он стал объяснять, что в хопи нет «слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые напрямую относились бы к тому, что мы называем „временем“, или к прошлому либо будущему, длящемуся или законченному действию»[225]. Таким образом, хопи «не имеют общего понятия или представления [времени]… как гладко текущего континуума, в котором все во вселенной происходит с одинаковой скоростью».

Это блистательное откровение затмило все, что кому-либо ранее удавалось вообразить, и заставило мир внимать Уорфу. Слава его открытий быстро распространилась далеко за пределы лингвистического сообщества, и за несколько лет идеи

Уорфа оказались у всех на устах. Излишне говорить, что при каждом пересказе ставки росли. Книга 1958 года «Это интересно: руководство для эрудита по полезным знаниям» сообщала, что английский язык делает невозможным для «нас, дилетантов», понять научную концепцию времени как четвертого измерения. Но «индеец хопи, думающий на языке хопи – который не воспринимает время, как поток, – легче управился бы с четвертым измерением, чем мы»[226]. Несколько лет спустя один антрополог объяснял, что «время хопи кажется таким аспектом бытия, где острие ножа – это сейчас, настоящий момент, одновременно становящийся „прошлым“ и „будущим“. Если так поглядеть, у нас тоже нет настоящего, но наши языковые привычки заставляют нас думать, что оно есть».[227]

Была лишь одна неувязка. В 1983 году лингвист Эккехарт Малотки, проводивший обширные полевые исследования языка хопи, написал книгу, называвшуюся «Время хопи». Первая страница книги в основном пуста, только в середине напечатаны два предложения, одно под другим:

После долгого и тщательного изучения и анализа можно рассматривать язык хопи как не содержащий слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые прямо относились бы к тому, что мы называем «время».

(Бенджамин Ли Уорф, «Модель вселенной американских индейцев», 1936)

pu’ antsa pay qavongvaqw pay su’its talavay kuyvansat, p?asatham pu’ pam piw maanat taatayna

«И тогда, на следующий день, очень рано утром, в час, когда люди поклоняются солнцу, примерно в это время, он снова разбудил девушку».

(Эккехарт Малотки, «Полевые заметки о хопи», 1980)

Далее в книге Малотки на 677 страницах мелким шрифтом приводится множество выражений для времени в языке хопи, а также времен и видов глагола в его «глаголах без времени». Невероятно, как может измениться язык за сорок лет.

* * *

Нетрудно понять, почему принцип лингвистической относительности, или «гипотеза Сепира – Уорфа», как ее уже тогда называли, приобрела такую дурную репутацию среди респектабельных лингвистов. Но были и другие люди: философы, теологи, литературные критики, – которые несли этот факел невзирая ни на что. Одна идея оказалась особенно живуча, вопреки фактам или доводам: тезис, что система глагольных времен в языке определяет то, как носитель языка осознает понятие времени. Библейский иврит принес особенно богатый урожай: его глагольной системой, якобы лишенной времен, можно было обосновать что угодно – от понимания времени в древнем Израиле до природы иудео-христианских пророчеств.

В своей культовой книге 1975 года «После Вавилона» Джордж Стайнер становится в длинный ряд великих мыслителей, пытавшихся «соотнести грамматические возможности с развитием таких первичных онтологических понятий, как время и вечность»[228]. Тщательно избегая любых формулировок, которые можно было бы привязать к конкретному смыслу, Стайнер тем не менее сообщает нам, что «наша индоевропейская глагольная система во многом диктует и организовывает столь характерный для Запада страх перед временем как линейной последовательностью и векторным движением». Но в библейском иврите, согласно Стайнеру, такое различение времен вообще никогда не было развито. Не это ли отличие между сложной системой времен в индоевропейском греческом и ее отсутствием в иврите, спрашивает он, предопределяет «столь несхожую эволюцию греческой и еврейской мысли?» Или оно лишь отражает уже имевшиеся шаблоны мышления? «Является ли причиной или следствием грамматической формы то обстоятельство, что произнесенные факты существуют строго одновременно с настоящим моментом в восприятии говорящего, – обстоятельство, совершенно необходимое для иудеохристианских доктрин откровения?» Стайнер делает вывод, что влияние должно быть взаимным: глагольная система влияет на мышление, которое, в свою очередь, влияет на глагольную систему, создавая «многократную обратную связь».

А самое главное, утверждает Стайнер, это будущее время, которое имеет важнейшее значение для человеческой души и мышления, поскольку формирует наше понятие времени и разумности и даже самую суть нашей человечности. «Нам можно дать определение как млекопитающим, которые используют будущее время глагола „быть“», – объясняет он. Будущее время – то, что дает нам надежду на будущее, а без него мы все обречены на то, что окажемся «в аду, то есть в грамматике без будущего».

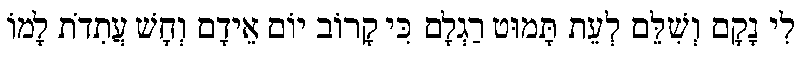

Пока вы не кинулись увольнять своего психиатра и нанимать вместо него грамматиста, попробуйте быстренько сопоставить сказанное с реальностью. Первым делом надо упомянуть, что никто толком не понимает изысканности глагольной системы иврита. В иврите есть две основные формы глагола, и разница между ними зависит от неуловимой смеси времени и того, что лингвисты называют видом, – различие между завершенным действием (например, «я съел») и продолжающимся действием («я ел»), то есть совершенный и несовершенный вид глагола. Давайте пока допустим, что глагол в иврите не выражает будущего времени или вообще других времен. Должно ли это отсутствие как-то ограничивать носителя в понимании времени, будущего и вечности? Вот стих из очаровательного пророчества насчет грядущей гибели, где гневный Иегова обещает Своим врагам неминуемую кару:

У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них.

(Песнь Моисея, Второзаконие 32:35)

В оригинале на иврите есть два глагола, и так уж вышло, что первый из них, «поколеблется», стоит в форме первого главного вида глагола, который я только что упоминал, а второй, «наступит», – в форме второго. В переводе на английский эти два глагола являются в двух разных временах: «поколеблется» и «наступит», будущем и настоящем. Ученые, конечно, могут спорить, пока не получат воздаяние, выражает ли разница между ивритскими формами глаголов в первую очередь вид или время, но разве это важно для понимания стиха? Изменится ли значение английского перевода хоть как-то, если мы переведем глагол «поколеблется» в настоящее время: «когда колеблется нога их»? И заметите ли вы какую-нибудь неясность в понимании будущего в леденящем образе того, что наступит для грешников? Или подумайте вот о чем: когда вы спрашиваете кого-то на правильном английском языке и в настоящем времени что-то вроде: «Вы завтра идете?», вы что, чувствуете, что ваше представление о понятии будущности буксует? Ваша идея времени меняется во многократной обратной связи? Надежда и стойкость духа, да и ткань вашей человечности начинают пропадать? Если бы Иеремия был жив, он мог бы сказать (или, может, «он бы сказал»?): «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а ученые Мои не знают определения Господня».

Вам может показаться, что вы уже достаточно наслушались о лингвистической относительности, но позвольте мне представить вам последний номер программы. В 1996 году американский журнал «Философи тудей» опубликовал статью, озаглавленную «Лингвистическая относительность во французской, английской и немецкой философии», в которой автор, Уильям Харви, утверждал, что грамматика французского, английского и немецкого языков может объяснить разницу между тремя философскими традициями. Например, «поскольку английская философия в большой мере, в соответствии с нашим тезисом, определена английской грамматикой, мы должны были бы обнаружить, что она, как и язык, есть слияние французской и немецкой философии». Дальше он обосновывает эту точку зрения, показывая, что английская теология (англиканство) есть гибрид между католицизмом (французским) и протестантизмом (немецким). В этом сочинении есть и другие откровения. Немецкая система падежей отчасти «объясняет, почему немецкая философия ориентирована на построение всеобъемлющих философских систем». А если «английская мысль в каких-то отношениях более открыта для двусмысленности и бессистемности, то отчасти это можно приписать относительной вариабельности и свободе английского синтаксиса».

И в самом деле – можно. Как можно приписать все то же самое неправильной форме английских пасхальных булочек. Однако более уместно приписать это привычке англоязычных журналов держать на вольном выпасе авторов, подобных мистеру Харви. (И кстати: насколько я знаю, пасхальные булочки необязательно имеют неправильную форму. Но, опять же, и английский синтаксис тоже не «вариабельный и свободный». Он, например, требует более жесткого порядка слов, чем немецкий.)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК