Диалог заземленно-житейский

Диалог заземленно-житейский

…Никогда не забуду потрясения, которое я испытал, когда ко мне лет десять назад в метельно-сумеречный вечерний час явился нежданно с улицы в редакционный кабинет некто в нахлобученной шапке и тулупе, лет сорока, с не по-зимнему темным, осунувшимся лицом и, помолчав, как бы уснув на минуту на стуле, объявил, что убил человека. Его не поймали, и, наверное, уже не поймают, потому что дело это было шалое, пьяное, в чужом городе и человек был незнакомый, с тех пор четыре года минуло. Пить он после этого перестал, и женился, и родил ребенка, сына, а душа не на месте, тоскует все отчаяннее.

Потрясение я испытал тогда не потому, что передо мной вдруг обнажилось самое тяжкое и непоправимое из того, что может совершить человек: работая над судебными очерками, я видел убийц в судах и колониях, а потому, что именно у меня он спрашивал, идти ему отбывать наказание или жить дальше с этой тоской.

Воспоминания о великих романах и гениальных художественно-философских исследованиях отнюдь не облегчали моей ответственности, ибо нести или не нести повинную голову туда, откуда возвращаются через тяжкие, долгие годы, должен был не литературный герой, а этот сидевший передо мною, мучившийся человек, доверивший мне и тайну, и судьбу.

Мне удалось убедить страшного вечернего посетителя, что он должен решить сам, что ему делать.

Уходя, он поблагодарил меня. Я удивился:

— За что?

— За то, что вы меня выслушали. Я рассказал, теперь будет легче.

Потом из колонии он писал мне: по-мужски твердо, без жалости к себе. Письма начинались неизменно одной и той же строкой: «Разрешите опять рассказать вам об огромной боли души…»

История эта заставила меня серьезно задуматься о том, что в нашем обществе — исторически оправданно — устранена из социальных и человеческих отношений фигура, игравшая ранее немалую роль в «епархии человеческой души» я имею в виду фигуру исповедника; но с исчезновением этой фигуры не исчезла и, наверное, не исчезнет никогда потребность души в особом, интимном общении человека с человеком, когда можно рассказать обо всем, омыть себя изнутри, облегчить (старое мудрое народное выражение!) душу, лучше понять себя. «Потребность человека в исповеди не исчезнет никогда», — писал Гете. Не переходит ли, думал я, роль эта стихийно, сама собой к писателю, формируя новые, нетрадиционные отношения с читателем?

Это особая тема, заслуживающая, видимо, самостоятельного исследования, и если я за-тронул ее сейчас, то вовсе не для того, чтобы развивать дальше, а потому, что с самого начала хочу уточнить: большая «исповедальная почта», которую получил я в последние годы (более десяти тысяч писем), вызвана не теми или иными особенностями моей писательской работы, а обстоятельствами, более широкими, серьезными и объективными. Хочу лишь добавить: упомянутые выше «нетрадиционные», то есть не чисто литературные, отношения между читателем и писателем, ломающие стереотип: писатель пишет, читатель читает — имеют в нашей отечественной литературе мощную «корневую систему», что с новой силой подтверждает старую истину — все, казалось бы, новое, нетрадиционное обладает богатейшими традициями.

В теме, мимолетно затронутой мною, традиции эти восходят к именам, которыми гордится и наш народ, и человечество, к великим писателям, которые были одновременно и великими учителями жизни. Новизна, вероятно, лишь в том, что роль, которую раньше выполняли гении, сегодня все чаще выпадает на долю обыкновенных «рядовых» литераторов, и надо «сыграть» ее по возможности достойно, чтобы тот, кто тебе доверился, не ощутил твоей «малости».

Нередко читательские исповеди — это портрет удачи или чаще неудачи, очарования или разочарования, небольшая житейская история, исследование интимного переживания.

Самые интересные исповеди — опыты самопознания, испытания себя, собственных сил, собственной неповторимости.

На моем столе лежит письмо, полученное от молодой женщины, которая решила однажды быть не самой собой.

Это, пожалуй, самый опасный искус, самый коварный соблазн на пути самопознания и самовоспитания…

«Мне захотелось, — пишет она, — рассказать вам о моей жизни, точнее — об образе жизни, о поисках этого образа. Я — тихоня. Когда я училась в институте и жила в общежитии, обо мне говорили: „Да к ней в комнату и крокодила подселить можно, она с ним уживется“.

Меня, пожалуй, любили, обо мне говорили, пожалуй, хорошо. Но в этой любви было что-то обидное, потребительское, что ли. Стрясется беда — бегут ко мне, потому что я могу посочувствовать, дать дельный совет. Но при этом никто не интересовался, чем я Живу, почему печальная или веселая, никто. И никто из моих общительных подруг или ухаживающих за мной молодых людей не пытался углубить отношения со мной. Не уродина я, красивее многих (это не мое мнение), и веселой могу быть в компании, а вот по-настоящему никому не нужна… Я стала Докапываться: почему? И один молодой человек объяснил: „Ты не такая, как все: дело даже не в том, что ты не красишься и одета… э-э-э, ну, ты уж не обижайся… скромненько… а дело в том, что ты внутренне не такая, а это нехорошо. Тебя понять почти невозможно: существо иного порядка…“

Я переспросила: „Неужели невозможно?“ „Если поломать голову, то, конечно, можно, — ответил он мне. — Но ты сама посуди, кому же охота ее ломать. Тихая ты… Лично я боюсь тихонь“.

Вот тогда-то я и решила: играть в жизни определенную роль, что-то убить в себе — убить то, что мешает мне в общении с окружающими людьми, мешает быть „как все“…

Начала с того, что изменила, „усовершенствовала“ внешность. Прическа теперь — как у всех, платье теперь — как у всех, грим на лице теперь — как у всех. И говорю теперь то же, что и все. Болтаю с уверенным видом, норою тошно себя слушать самой. Кольцо обручальное надела — как у людей.

Раньше только изредка улыбалась — теперь хохочу в голос.

Тот молодой человек позволил себе лишнее — дала по морде и вмиг перестала быть загадкой, над которой надо ломать голову.

А раньше, наверное, заплакала бы… Когда надо было, по столу кулаком ударила, где было надо — локтями соседей распихала. Начинают разговор — я тут как тут. Понимаю или не понимаю, о чем говорят, но к месту пару „умных“ слов введу, анекдот расскажу.

Бог ты мой! Совсем иначе стали ко мне люди относиться. Молодежь зеленая говорит: фирменная девочка. А кто постарше, называют фамильярно-уважительно: мать…

Это ужасное — мать! — и переполнило чашу. Совсем худо мне стало. Смыла я косметику, надела старенькое платье, отдала маме обручальное ее колечко, и на том мой эксперимент закончился. И снова я одна, мне двадцать один год, и не нужно мне того ненастоящего, что было, когда я играла, ни за какие коврижки не нужно. Не могу я ничего в себе убить, не могу… Я поняла, что самое страшное — насилие над собственной душой, я поняла, что нельзя играть безнаказанно чужую роль в жизни, мне кажется, я что-то утратила внутренне ценное от этой игры.

Потому и пишу вам покаянное письмо, хочется кому-то покаяться. А — некому. Не пойдешь же к тем, кто восхищался „фирменной девочкой“?»

В неприкосновенности сохранив текст этого письма, я вынужден был обеднить его, убрав те точные и яркие жизненные реалии, которые делали бы автора узнаваемой.

Письма, публикуемые мною сейчас, — это, по существу, доведенные до степени концентрации, до «кубиков бульона» модели определенных психологических ситуаций, хотя стоят за ними живые люди, подлинные истории…

Письмо девушки, к которой можно было «подселить в комнату крокодила», такой тихоней она казалась, — модель переплавки личности.

Эта переплавка закончилась «неудачей», но попытка переплавить собственную личность, как переплавляют при высоких температурах металл, чтобы отлить его потом в новые формы, — попытка эта поучительна.

Во имя чего была она осуществлена? Почему человек решил убежать от себя, от собственной судьбы — в чужой образ, в судьбу чужую? Надо полагать, для достижения «успеха в жизни» — ради более легкого, коммуникабельного отношения с людьми, со всеми без исключения и в особенности с тем единственным, который кажется незаменимым; ради того, чтобы не казаться «белой вороной», и, наконец, что самое существенное: во имя того, чтобы заставить окружающих служить себе, как раньше она им служила.

Она захотела «переплавить себя», чтобы быть менее уязвимой, ранимой и меньше страдать.

Нередко можно услышать, что самое лучшее в человеке, самое человечнейшее в нем — наиболее уязвимо. В этом суждении есть истина, которая и рождает соблазн бегства от себя, от лучшего в себе, чтобы стать непроницаемей, защищенней.

Ей не удалось «убежать», то есть уйти в ту неизвестность, где все для тебя чужое и сам ты чужой; но может ли вообще такое бегство увенчаться «полным успехом»?

Рассмотрим вторую модель. На этот раз она содержится в письме молодого мужчины.

«…Меня с детства учили думать, мыслить самостоятельно, развивать разум, насколько это возможно. Отец мой моряк, поэтому я не успел с ним подружиться… Человек он хороший, но суровый и поэтому собственные мнения не высказывает, а декретирует. Во мне с малых лет начал развиваться некий аналитический комплекс, видимо, компенсирующий комплекс неполноценности. Что же, говорил я себе, я не красавец, в жизни мне не везет (так полагал я тогда), будем развивать то, что для меня, имеющего солидный наследственный потенциал и поглощающего с четырех лет все виды информации, наиболее выигрышно…

Моей первой любовью была девочка из соседнего класса. Наш роман — в основном телефонный — тянулся два месяца. Потом я ей „надоел“. Ее новый кавалер, которому она пожаловалась, что я надоедал ей по телефону два месяца, меня отколотил. И все же, если бы после этого она позвала меня, я побежал бы к ней и совершил бы ради нее все, что угодно. Но она не позвала. Тогда мой гнев начал расти, наконец он обрушился, но не на нее и нового ее „возлюбленного“ — на меня самого. Я подумал: что толку в моих душевных и умственных качествах, если я несчастлив?! И начал работу по перекраиванию себя самого.

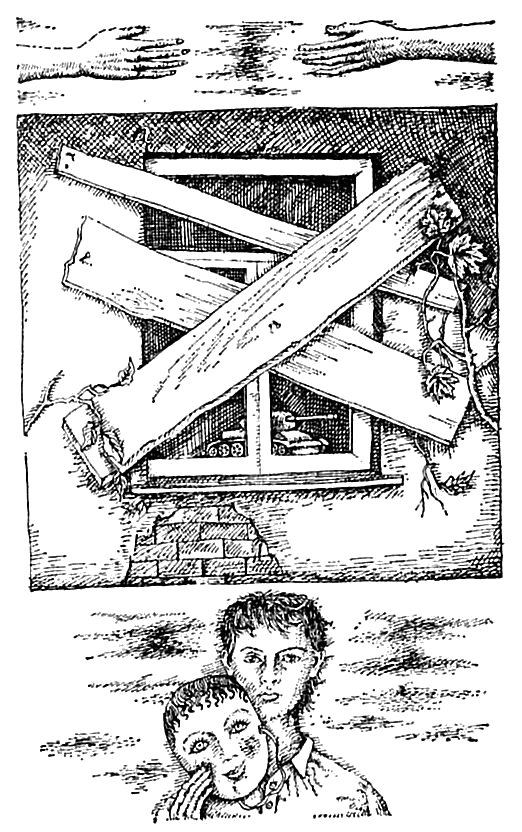

Я решил построить танк. Из брони рассудочности и равнодушия. С вооружением из всех известных миру честных и нечестных методов жизнепроходства. Всю установку решил поставить на шасси из работоспособности, изворотливости и упорства. Я ввел эту машину в эксплуатацию ко дню моего совершеннолетия. И я теперь торжествовал. Люди, даже самые нехорошие, не могли достать меня за толстой броней, в то время как мне удавалось многое. Самое существенное: я научился не думать о потерях. Ведь идет война, где каждый за себя, это означает, что потери только у врагов.

Сейчас я воспринимаю мир таким, каков он есть, и обращаюсь с ним так, как он того заслуживает. И мне везет. Не хватает лишь одного — человеческого общения. Но ведь недаром о нем говорят, что это роскошь.

До женитьбы я частенько напивался, чтобы было легче хоть с кем-то поговорить. Сейчас могу не пить. Мне и трезвому легко говорить с женой. Конечно, порой накатывает волна мизантропии. Тогда я снова ощущаю себя песчинкой в войне, где нет до тебя никому дела, и с удовольствием чувствую тяжесть стальных лат, в которые себя заковал. То место, где должна быть душа, часто болит. А в остальном жизнь моя идет нормально».

В письме этом упоминание о «стали» читается как упоминание о живых, незаживающих ранах…

«То место, где должна быть душа, часто болит».

Если бы даже и не было этих строк, я понял бы, что «то место болит». Если бы не болело оно, то и письма не было бы. Те, кто окончательно убили в себе человека, писем не пишут. Мертвые молчат.

А боль, даже «огромная», о которой писал мне из колонии подлинный убийца, утихает не тогда, когда душа мертвеет, а когда она выздоравливает…

В этой второй модели — переплавки себя в «танк» — цель будто бы достигнута. Бегство от себя удалось. Но оно и удалось, и не удалось. Состоялось «жизнеустройство» и не состоялась судьба.

«Жизнеустройство» состоялось, как может «состояться» комфортабельно обставленное жилище. А судьба не состоялась, потому что, убивая в себе человека, мы убиваем целый мир деятельно добрых, бескорыстных, творческих отношений с окружающими людьми, с миром. Судьба и есть наши отношения с миром — во всей их истинности.

Мы нередко сегодня путаем сложное понятие «счастье» с весьма несложным понятием «комфорт». И все чаще, говоря о человеке, что с ним «все в порядке», что все у него хорошо, имеем в виду: жизнь его извне и изнутри насыщена всеми видами и формами комфорта. Но счастье и комфорт — совсем не одно и то же. Более того, возможны ситуации, когда первое исключает второе пли второе — первое. Счастье немыслимо без страдания. Ибо можно ли любить, не со-страдая? А можно ли быть счастливым, не любя?

Душевный комфорт со страданием несовместим. Это — переплавка любой ценой «неудобной» судьбы в удобное жизнеустройство.

Чем неблагоприятнее складываются жизненные обстоятельства, чем упорнее ускользает «успех», тем сильнее соблазн убить в себе то, что «мешает» — самое незащищенное и уязвимое, чтобы этой ценой купить совершенно реальные блага. Душа — цена самая дорогая.

В одном из писем-исповедей меня поразили строки:

«Если можно сохранить себя как целостную личность, сохранить духовно, ценой крушения „судьбы“ (до чего же точны и уместны эти кавычки у автора письма), надо пойти на это крушение, как шли в войну летчики на таран, как сегодня шоферы в экстремальных ситуациях кидают машину на фонарный столб или ограду моста, чтобы сохранить жизнь непредвиденно оказавшемуся на дороге ребенку».

Строки эти написаны сильным, мужественным человеком, который нашел в себе решимость «все начать сначала и никогда не пожалеть об этом».

Лев Толстой (назвав это великое имя, я невольно вернулся к той мощной, «корневой системе», о которой непростительно мельком выше написал) однажды посоветовал одному из тех тысяч, кто ходил к нему в Ясную Поляну: делайте лишь то, что увеличивает душу, и не делайте того, что умаляет ее.

Сегодня это высказывание об «увеличении души» может показаться иным не в меру «современным людям» этическим архаизмом.

Но порой этические архаизмы обладают силой, формирующей судьбу.

Об этом совете Л. Н. Толстого упомянул Д. П. Маковицкий — человек, который в течение последних лет жизни великого писателя, бесконечно любя его, был рядом с ним и записывал изо дня в день все, что увидел и услышал. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого изданы полностью совсем недавно в «Литературном наследстве», но если бы существовала серия «Этическое наследство», мне кажется, они соответствовали бы ей больше. В четырех объемистых томах найти можно мысли отрывочные, будто бы высказанные мимоходом и занесенные на бумагу торопливым — чтобы не забыть! — пером, и все же обладающие какой-то мощной таинственной силой.

«Жизнь есть то усилие, которое совершаем в настоящем… Жизнь есть… только это усилие, жизнь — в настоящем» (после «есть» стоят отточия не потому, что я опустил что-то, это отточия самого Д. П. Маковицкого).

Занося в тетрадь это как бы неполное, недослышанное, Д. П. Маковицкий замечает: «Я был очень усталый и не усвоил». В бесчисленных тетрадях Д. П. Маковицкого, отражающих течение жизни Л. Н. Толстого изо дня в день, это, пожалуй, единственное самооправдание его в том, что он не усвоил чего-то. И кажется оно тем более странным, что даже и в отрывочной записи мысль великого писателя будто бы ясна и понятна.

Но есть вещи ясные обманчиво. Они ясны и в то же время заключают в себе некую загадку, особенно часто это бывает в высказываниях детей и мудрецов.

Будто бы нет ничего непонятного, и все же почему-то хочется что-то самое, может быть, существенное — потаенно существенное — до-усвоить, додумать, даже угадать. К этим ясным и в тоже время будоражащим душу соображениям я отнес бы и высказывание Л. Н. Толстого о жизни: она «есть то усилие, которое совершаем в настоящем».

Часто (но мы этого в суете не ощущаем) философско-мировоззренческий уровень бытия неожиданно пересекается с житейски-обыденным, как параллельные линии пересекаются в неэвклидовой геометрии Лобачевского. И вот эта точка пересечения и бывает той «вспышкой магния», которая что-то важное освещает.

…В узком застолье, в ресторане, за ужином товарищ давних лет вдруг в минуту откровенности рассказал мне, что выступил несколько часов назад на ученом совете с «застегнутой наглухо душой»: говорил не то, что думал сам, а то, что думал и накануне высказал ему непосредственный его руководитель. Мой собеседник был невесел, он объяснил: «Понимаешь, не я первый, не я последний, но сегодня что-то тошно стало, я даже решил, что соберусь с духом и выступлю как человек когда-нибудь».

Я его помнил как человека достаточно легковесного, к тому же мы не виделись давно, и его раскаяние понимал как чувство во хмелю. Поэтому неопределенно ответил: «Ну что же, доживем до понедельника» (у них советы были именно по понедельникам).

А через несколько дней, в воскресенье, он умер.

И понедельник для него не наступил.

Последнее, что я от него услышал, когда мы одевались, было: «Что стало с честью?» Сейчас я думаю, что он действительно когда-нибудь собрался бы с духом и выступил «как человек». Но не было понедельников больше…

«Жизнь есть… только это усилие, жизнь — в настоящем».

Наверное, все, что мы делаем — от большого до малого, — и надо делать как самое последнее, понимая, что сегодня, если даже оно насыщено тревогами и разочарованиями, склоняет к малодушию, неискренности, а иногда и подлости, — имеет все же более реальную ценность, чем завтра; потому что человек живет сегодня — не завтра, а завтра, когда оно наступает (и если наступает оно) формируется тоже сегодня.

«Дело не в том, — записывает без устали Д. П. Маковицкий „мимоходом“ оброненные мысли Л. Н. Толстого, — чтобы стать в известное положение, а как борешься».

Я понимаю это: важна не только цель, к которой идешь, но и путь, по которому идешь к цели.

На этом пути человек, порой сам того не замечая, меняется — и к лучшему, и нередко, к сожалению, к худшему. И вот: направление этого изменения зависит в огромной степени от усилия, которое совершаем в настоящем.

Важен путь, на котором борешься за лучшее в себе, за лучшее в отношениях с людьми и с миром.

И если сейчас вернемся к тем двум письмам-исповедям: девушки, которая «захотела стать, как все», и юноши, пожелавшего уподобить себя «танку», то увидим усилия — сознательные! — не увеличить, а уменьшить душу…

Есть одно существительное, которое повторяется почти во всех наших статьях, о чем бы мы ни писали, — «качество». Мы говорим о качестве тканей и телевизоров, обуви и часов, костюмов и автомашин, о качестве мебели и о качестве детских игрушек, а видимо, пора основательно, углубленно и тревожно подумать о качестве человека, то есть о том капитальнейшем, от которого и все остальное зависит…

Может быть, опаснейшее из сегодняшних явлений — то самое «духовное иждивенчество», о котором написал мне, помню, лет двенадцать назад В. А. Сухомлинский, размышляя о коммунистической нравственности. Суть «духовного иждивенчества» в том, что человек хочет все время, чтобы внешние силы и обстоятельства, окружающие люди и вещи помогли ему стать лучше. И утрачивает постепенно собственную духовно-человеческую суть. Живя в постоянной надежде на внешнее, он и сам начинает жить внешней жизнью…

Время все больше убеждало меня в истинности этой мысли педагога-гуманиста, которого вряд ли кто-нибудь обвинит в том, что он недооценивал роль человечных обстоятельств в формировании человечного человека.

Духовное иждивенчество опасно тем, что оно склонно любую нравственную деградацию оправдывать обстоятельствами, полностью исключая ответственность личности за себя, низводя к нулю роль нравственных усилий и даже усматривая в лучших качествах души нечто вроде рудимента, «лишней кости», которые, если и не мешают, то и не помогают в обыденной, далекой от романтических идеалов реальной действительности.

В самом деле, лучшие качества бывают иногда даже и помехой, но при одном лишь условии: если ты сам их не уважаешь, не ставишь высоко. А уважаешь — становятся силой, имя которой: человеческое достоинство. И сила эта защитить может надежнее лат стальных. Что тут хорошо: и сам себя чувствуешь сильным и жить не совестно.

А без достоинства не совестно лишь вино пить. Недаром народ начал говорить в седые века: «Сторонись, душа, оболью!» — то есть единственное, пожалуй, дело, которое может и должен делать человек без души, более того, душу от него беречь надо, — это пить вино. А между тем это единственное, что делает сегодня с душой немалая часть населения.

Народ издавна говорил о душе и нечто странное: «Душа — не сосед: есть, пить хочет». Может показаться, что это жестоко по отношению к соседу. Но это не жестоко, это мудро: если будешь душу собственную питать и растить, то и соседу твоему (а в переводе на масштабы сегодняшней жизни нашего общества — любому современнику и соотечественнику) будет лучше: он от «жестокости» подобной только выиграет… Душа «кормленная» — душа для всех; «некормленная» — для себя одного. Среди «некормленных» душ жить тошно и страшно…

Герой широко известного рассказа Джека Лондона говорит женщине, угрожающей его застрелить: «Чтобы убить человека, необходимо мужество, а у вас его нет».

Я Джека Лондона люблю с детства, но фраза эта и казалась и кажется мне — особенно сейчас — патетически нелепой. Мужество нужно, чтобы не убить человека в экстремальной ситуации, и мужество особое — для того, чтобы не убить в себе самом в ситуации неэкстремальной, в жизни обыкновенной, обыденной.

«Страшный посетитель», который десять лет назад вошел ко мне с улицы нежданно, отрыл — как отрывают в земле каменистой колодезь — в себе это мужество: не убить человека.

Не убить второй раз. Теперь — в себе самом…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ДИАЛОГ

ДИАЛОГ КАК НАМ НРАВИТСЯ ГОВОРИТЬ! Вся литература слагается из слов; особенность пьес состоит в том, что они слагаются из слов, которые должны быть произнесены. Правда, вслух можно прочесть вообще любое литературное произведение, но пьесы, в отличие от прочей литературы,

Диалог о благе

Диалог о благе Известный, в пяти копиях текст, дошедший из архивов Вавилона и Ассирии. Составлен предположительно около X в. (о чем свидетельствует упоминание железа, неизвестного в Месопотамии ранее этого времени). Более подробно о Диалоге см. ч. 3. Переводился на русский

Первый назидательно-педагогический диалог

Первый назидательно-педагогический диалог «В последний раз я видела ее одиннадцать лет назад, 14 марта 1968 года. Я, помню, подарила ей — был день ее рождения — самые дорогие духи и большой букет цветов; обычно мы делали более скромные подарки. При воспоминании об этих духах

Диалог на литературно-художественные темы

Диалог на литературно-художественные темы Первое письмо от Константина Григорьевича Киселева я подучил несколько лет назад.Письмо совершенно незнакомого человека удивило меня тем, что не было в нем естественного «чувства дистанции»; казалось, работали мы с ним как

Диалог о скрытых мотивах

Диалог о скрытых мотивах Десять лет назад вышла у меня документальная книга под названием «Бескорыстие». В ней, пытаясь рассмотреть бескорыстие не только как поступок, но и как душевное движение, я писал о том, что самым «обыкновенным» людям (а их большинство), не

Диалог интимно-семейный

Диалог интимно-семейный …А сейчас поговорим о чем-нибудь веселом и возвышенном, о чем-нибудь легком, как перо, и ярком, как листва, освещенная солнцем. О том, что возвышает душу и веселит сердце. И не будем бояться, что сочтут нас старомодными и сентиментальными. Бояться

Из главы «диалог у Достоевского»

Из главы «диалог у Достоевского» На этом мы закончим наше рассмотрение типов диалога, хотя мы далеко не исчерпали всех. Более того, каждый тип имеет многочисленные разновидности, которых мы вовсе не касались. Но принцип построения повсюду один и тот же. Повсюду —

ДИАЛОГ.

ДИАЛОГ. Мысль, что в повести проще всего написать диалоги, является ошибочной, не смотря на всю свою привлекательность,. В повести каждое слово, включая диалог, требует обработки, иначе диалог станет чересчур "рыхлым". Обычно, диалоги самые приятные фрагменты повести,

Диалог

Диалог Роль живой речи. Ее неверное применение. Что же огорчало Эйзеншгейна, предвидевшего поток «высококультурных драм» как следствие введения звука? Он, несомненно, боялся, что живая речь может стать единственным выразителем значительных мыслей фильма и таким

Диалог с масскультом

Диалог с масскультом В соответствии с логикой набоковского стиля «литературному» коду Гумберта противоположен в романе не «жизненный», но тоже «культурный» код — вернее, целый букет таких кодов. Это коды пошлые — псевдоромантические, банальные, принадлежащие области

Трудный диалог продолжается

Трудный диалог продолжается Студент из Германии Габриэль Бунге начинал как специалист по библеистике и древней истории. В начале 1960-х годов после путешествия по Греции он открыл для себя восточное монашество и понял, что должен полностью посвятить себя именно тому пути,