«Либеральный поворот». Горький и Сталин

«Либеральный поворот». Горький и Сталин

Горький радикально изменил свою политическую позицию на протяжении 1926–1928 гг., и с этого времени начал регулярно наезжать в СССР, а в 1931 г. окончательно вернулся на родину.

Первое время Горький был очень близок к Ходасевичу и Берберовой (резко антикоммунистически настроенным супругам). Они вместе жили под Берлином в начале 1923 г., потом в Чехословакии, а с осени 1924 г. – близ Сорренто. 7 апреля 1926 г. Ходасевич пишет в одном из писем о политическом разрыве с Горьким, о том, что он «устал от его двуличия и лжи (политической!), устал его разоблачать».[403] Эйхенвальду Ходасевич писал: «Я все надеялся поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот – и готов. Но в последнюю минуту покатился немедленно по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь».[404]

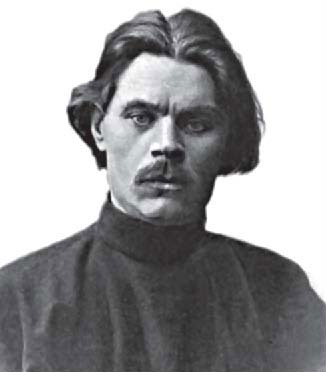

Максим Горький

Конфликт, который непосредственно размежевал Ленина и Горького в годы Гражданской войны, касался судеб верхушки российской интеллигенции. Отношения между Горьким и Лениным обстоятельно испортились еще до войны. Письма Ленина к Горькому не сохранились, но из ответов Горького можно судить, что более воинственную позицию занимал именно он, а Ленину приходилось большей частью оправдываться. Беспартийный Горький, в годы Первой русской революции был близок к большевикам, а после ее поражения – к ультралевой фракции Богданова – Луначарского, в ходе войны вообще отошел от социал-демократов и был ближе к эсерам, с которыми его связывала бывшая жена, эсерка Екатерина Павловна Пешкова. Тогда Горький вынашивал планы образования объединенной социалистической партии, был очень дружен со старым народником Германом Лопатиным, который пошел на каторгу за попытку освободить Чернышевского, а также с маниакальным преследователем агентов охранки, тщеславным Бурцевым и писателем Амфитеатровым, который позже связывал Савинкова с окружением Муссолини. В 1917 г. Горький пытался вовлечь в объединяющий проект В. Г. Короленко, который от этого резко отмежевался. Тогда Горький попробовал сделать центром оппозиции независимую левую газету «Новая жизнь», учрежденную им отчасти на свой гонорар за полное собрание сочинений, отчасти – на одолженные деньги. Сотрудниками Горького в газете были бывший большевик Десницкий (Строев), меньшевик Суханов (Гиммер) и литературный агент Горького А. Н. Тихонов. Эта газета долго оставалась чуть ли не единственным легальным органом демократической оппозиции власти большевиков. Ленин терпел ее лишь из-за своего пиетета к Горькому.

К этому времени М. Ф. Андреева, большевичка и даже ленинское «око» при Горьком, уже фактически разошлась с ним, хотя и продолжала жить с секретарем Горького Крючковым в огромной квартире Горького, где всегда находилось много людей (каждый со своей семейной кличкой). Горького в доме звали Дука. Здесь также жила жена Тихонова (давняя любовь Горького) с дочерью от первого брака, балериной, которая считалась внебрачной дочерью Тихонова, но как две капли воды была похожа на Горького. В частности, у них в доме проживала (в 1919–1921 гг.) и Мура – Мария Закревская, по прозвищу Титка, аристократка украинского происхождения, первый раз замужем – за Бенкендорфом, по второму мужу – баронесса Будберг, вероятный агент ВЧК и лично Петерса, а в свое время – агент и подруга Локкарта, английского разведчика. Ей Горький позже посвятил едва ли не наилучшее свое произведение – «Жизнь Клима Самгина».

М. И. Закревская-Бенкендорф-Будберг. Портрет работы А. Билинской-Богданович

В действительности, трудно объяснить отношение Ленина к Горькому одними лишь прагматичными рассуждениями. Очевидно, «буревестник революции» символизировал для «вождя мирового пролетариата» харизму рабочего класса как пролетарский писатель и выразитель (хотя и не очень сознательный и слишком испорченный интеллигенцией) его классовых интересов.

Эта удивительная аберрация говорит о Ленине куда больше, чем о Горьком. Алексей Максимович Пешков никоим образом не принадлежал к пролетариату. Когда Горький после амнистии в связи с трехсотлетием дома Романовых в 1913 г. вернулся из эмиграции в Россию, он обратился за паспортом в Нижегородскую ремесленную управу, и там ему в 1914 г. выдали паспорт на 5 лет как «цеховому Алексею Максимовичу Пешкову». Это полностью отвечало его социальному происхождению. Если уж говорить о социальной принадлежности, Горький происходил из достаточно зажиточных слоев российского «среднего класса» – как тогда говорили, мещанства.

Вера в «историческую миссию пролетариата» была более поздним культурно-визионерским увлечением Горького, а не результатом воспитанного сосуществованием с «фабричными» классового чувства. Эта вера скорее происходила из абстрактной жизненной философии, как и у антипода Горького – Бердяева. К укоренившимся в мещанской среде социальным инстинктам можно отнести разве что неприязнь Горького к крестьянству.

Рано осиротевший, Горький вырос в Нижнем Новгороде в семье своего деда – цехового старосты красильщиков. Имел все возможности получить образование, по крайней мере, начал учиться на чертежника. Дед разорился и стал попрошайкой уже тогда, когда Алексей покинул свой ненавистный дом в жестоком мещанском мире – особенно жестокий, мещанский и злой. Он начал странствия по России (в нынешней терминологии – как бродяга, хиппи или бомж).

Талантливый писатель-самоучка, которого многому научил сосланный тогда в Нижний Новгород В. Г. Короленко, показал России не ее пролетариат, а ее дно, и стал безумно популярен. В начале века к нему в Нижний зачастили известные российские писатели «на поклон», как иронически заметил Бунин (который, в конечном итоге, сам ездил к Горькому) – так в России посещали только Чехова и Толстого. Горький и несколько близких к нему людей, самым способным из которых был Леонид Андреев, ввели даже «народную» интеллигентскую моду: все черное – широкополая шляпа, рубашка-косоворотка навыпуск, высокие сапоги. Популярность Горького была выражением острого интереса российского общества к темному «нижнему миру», который вот-вот мог заявить о себе вспышками революционной стихии. При этом менее одаренный Леонид Андреев кичился своей принадлежностью к миру «темноты», в рассказах смаковал всяческие ужасы и насилие, в то же время демонстрируя революционность. Горький, органически и непримиримо-левый, стремился прорваться через боль и насилие к гуманному будущему, и ему верили. Андреев всегда болезненно завидовал Горькому; в годы Гражданской войны он безуспешно пытался стать таким же идейным лидером белых, каким, по его мнению, был у красных Горький.

М. Горький в Нижнем Новгороде. 1903

Горький был высоким, худощавым человеком, смолоду чрезвычайно сильным, исхудавшим после туберкулеза легких, но все же к старости очень жизнелюбивым и крепким. Постоянным настроением его были некоторые подавленность и депрессия, которые легко переходили в возбуждение и растроганность. Чувства захватывали его настолько сильно, что ему (даже когда он был уже пожилым человеком) трудно было удержаться от слез. Слезливость Горького была предметом недобрых насмешек. И приступы депрессии (в молодости один закончился тем, что юноша прострелил себе легкое), и вспышки сентиментальной впечатлительности не были проявлениями капризов или разрядкой эгоцентрика, ждущей повода: реакция Горького на мир была адекватной и искренней. Однако Горький, как эмоциональная натура, под воздействием тяжелого хода событий иногда терял силу внутреннего сопротивления. И тогда вступал в действие механизм самозащиты-самообмана, усиливаемый растроганностью вплоть до слез. Силы психического сопротивления черпались в злобе, которая в молодости бросала его в уличные драки и делала временами нечувствительным к окружению, готовым к агрессивной реакции.

Горький, как и подобные жалостливые натуры, знал острую радость ощущения красоты, ему была открыта «музыка» природы и искусства, он имел острый интерес к человеческим судьбам и человеческим душам. Сочувствие его к людям было искренним и неутомимым. В тяжелых условиях Гражданской войны он раздавал все, что мог, своему окружению и тем, кто нуждался. Люди, которые разошлись с Горьким из идейных соображений и должны были иметь основания обвинять его во всех грехах (как Ходасевич), сохранили к нему благодарность за его бескорыстие.

Все эти черты затрудняли ему жизнь, но без них он не состоялся бы как писатель.

Если говорить о том социальном мире, в который пришел Алексей Пешков, то дело не в том, к какому именно классу он принадлежал, каким способом должен был зарабатывать себе на жизнь, кто и как его эксплуатировал. Горький в силу своих домашних обстоятельств и из-за своего нрава полностью почувствовал на себе весь груз дикого деспотизма российской глубинки: и традиционного семейного мужского деспотизма, и предельной жестокости улицы, жестокости отношений хозяина и рабочих, чиновников и обывателей, соседей, – и всех вместе – к «чужим». Этот исконный русский деспотизм раздавливал личность, порождал смесь рабского самоуничижения с агрессивностью и молодечеством. По-видимому, этот свинцовый тупой мир сломал бы и «Алексея – Божьего человека», если бы не опора, которую он нашел в мире книг.

Книги, которые Горький больше всего любил, принадлежали не к обличительной реалистической литературе – о зле в русской жизни он знал лучше писателей. Он любил литературу романтическую и высокую (не всегда лучшего пошиба), но такую, которая возносила его над мерзостями быта и убеждала, что есть другие люди и другой мир.

Впоследствии непрерывное чтение в каждую свободную минуту воспитало в нем хороший вкус – Алексей Пешков создал себе тот святой, сакральный, идеальный культурный мир, который он обожал и защищал всеми силами на протяжении жизни. Тупые и корыстные провинциальные попики не имели никаких шансов проникнуть в этот мир, хотя Горький и не имел органической враждебности к идее Бога, враждебности, которая была непременным признаком вольнодумного российского интеллектуала.

Если «богостроители» из гениальной интеллигенции Серебряного века шли к культуре от неортодоксального, полумистического и полулитературного Бога, то Горький шел к полумистическому, полулитературному Богу от сакрализованного им культурного пространства, которое только и могло служить опорой человеку и человеческим качествам «на дне» России.

Символисты строили пространство своего «Я» «на дне своих зеркал», идя через внутренние интеллектуальные и душевные драмы и катастрофы. Для Горького «дно» было в первую очередь реальным социальным дном, к которому его стремительно тянуло. Влечение к кавернам асоциальности, к босяку было выражением тяготения к антиструктуре; «босяк» стал художественным пространством молодого Горького, источником его романтизма и мифотворчества. С «Челкаша» начинается слава 24-летнего нижегородского писателя-самоучки, легенда о гениальном выразителе дум и чувств простого народа, которая сделала Горького кумиром революционной молодежи. Отважное поведение молодого писателя во времена революции, его романтические «Буревестник» и «Песня о Соколе» закрепили репутацию человека-символа.

Если от Блаватской и теософов «богостроительство» шло к Блоку и Вячеславу Иванову в виде аристократического модернистского протеста против господствующей классической культуры, то в сознании людей круга Горького человек мог и должен был стать тем героем, который не будет красть огонь у богов, как Прометей, а получит его сам, вырвав из собственной груди, как Данко – свое пылающее сердце, и тем самым станет равным Богу. Такой богостроительной поэзией стала его «Песня о буревестнике» (с ее знаменитым: «рожденный ползать – летать не может») – революционная «молитва» российской молодежи.

Для Горького потеря дистанции между беспросветной повседневностью и святым пространством книжного культурного мира была пошлостью и изменой идеалам. Показывая пошлость мира, Горький оставался на удивление целомудренным. Когда у него проскакивало невинное выражение вроде «сукин сын», он густо краснел. Так мог держать себя только человек, который вырос среди матерных слов и похабного издевательства над женщиной.

Как похабщину воспринял Горький и попытку пересмотреть опыт Первой русской революции, сделанную Бердяевым, Булгаковым и другими (в сборнике «Вехи» в 1909 г.). Он остался глухим к оценкам и предсказаниям, которые мы сегодня можем назвать пророческими. Зная, какой страшной может стать Россия в гневе темных миллионов, он, тем не менее, больше всего был поражен словами одного из авторов, кадета Гершензона, о том, что интеллигенция находится под охраной царских штыков.

«Ближайшая катастрофа (а положение таково, что катастрофа эта будет, и вскоре) вызовет революцию, – пишет Луначарский Горькому. – Отдельные напряженные энергии сомкнутся к краю. Будет что-то грандиозное. И учитывая ожесточение чрезвычайное – будет что-то разрушительное. Эти «культурные» холуи не понимают, что роль революционных партий будет сдерживающей. Если бы у них была капля прозорливости в головах, они должны были бы всячески нам способствовать: потому что мы – единственный мост, который соединяет культуру с народными массами, которые благодаря им же не вышли из состояния варварства. Если революция не сможет сдержать размах энергии восставших масс и ввести ее в русло, произойдут ужасные вещи… Но если вся эта безумная энергия будет организована? Пойдет начало планомерной творческой работы. Если подумать – так дух захватывает!»[405]

Политическая платформа, которая сближала Горького с тогдашними большевистскими лидерами, самым ярким образом видна в переписке Горького с Луначарским осенью 1907 г., когда оба были уже в эмиграции в Италии.

Горький отвечает выражением солидарности: «Ваша мысль о революционерах, как о мосте, единственно состоятельном, для соединения культуры с народными массами, и о сдерживающей роли революционера – мысль родная и близкая мне, она меня давно тревожит, и я ужасно рад, что вы ставите ее так просто и крепко. В «Детях солнца» я вертелся вокруг этой мысли, но – не сумел сформулировать ее и – не мог. Потому что – кто среди моих «Детей солнца» способен чувствовать эту мысль и эту задачу? Она должна родиться в уме и сердце пролетария, должна быть сказана его устами – не так ли? И конечно, он ее расширит, он ее углубит».[406]

Именно на этом Горький сходится с Луначарским и в «богоискательстве».

Горький ясно выразил свои богоискательские взгляды в журнале «Mercure de France» (15. 4. 1907), где он говорил о «чувстве… увлечения перед мудрой гармонией духа своего с общим духом всей жизни» как о сути своей религии. Поддерживая эту позицию в статье «Будущее религии» в журнале «Образование», Луначарский, вместе с тем, различает космизм и историзм как формы богостроительства. Космизм, по его мнению, «есть высшая форма натуралистической религии… есть поклонение гармонии сил природы».[407]

Незадолго до смерти Луначарский, каясь в своем богостроительстве, характеризовал его таким образом: «В период поражения революционного движения в 1905 г. я, как и все другие, был свидетелем религиозных настроений и исканий. Под словом «богоискательство» в то время скрывалась всевозможная мистика, которая не желала себя компрометировать связью с уже найденным богом той или другой официальной религии, но искала в природе и истории этого бога, который, без сомнения, правит миром. Я пришел к такому мнению: конечно, мы, марксисты, отрицаем существование какого-либо бога, и искать его нечего… Между тем, рассуждал я, в научном социализме таится колоссальная этическая ценность… Нужно только суметь в своеобразной полупоэтической публицистике раскрыть внутреннее содержание учения Маркса и Энгельса… Бога не нужно искать, говорил я, его нужно дать светским образом. В мире его нет, но он может быть. Путь борьбы за социализм, то есть за триумф человека в природе – это и является богостроительством».[408]

Луначарский противопоставил моральной философской традиции русской литературы, представленной Достоевским и Толстым, освободительную (по его словам) философию Ницше. Поэтому ни Луначарского, ни историка Покровского, ни других видных левых большевиков не пугало открытое якобинство Ленина.

Позже Луначарский писал по поводу «Братьев Карамазовых»: «Возьмите одну за другой проблемы Достоевского и сравните с марксизмом и ленинизмом. Все проблемы, которыми мучался Достоевский, мы можем с гордостью сказать: наше мировоззрение, ленинское и марксистское, решает полностью удовлетворительно, не откладывая их куда-то, не измельчая их, решая все противоречия, в которых барахтался Достоевский».[409] «Люди типа Нечаева рисуются нам теперь как подпольные герои, люди великой силы воли и силищи мысли. Нам нечего от них сторониться. Это революционеры периода народничества, но это революционеры».[410]

Горький принимает активистскую позицию левых, пытаясь противостоять российской массовой традиционности. В 1911 г. он пишет Луначарскому: «Вам, как апостолу учения насквозь активного, хорошо бы рассмотреть литературу русскую под таким углом зрения: проповедь какого отношения к жизни преобладает в русской литературе, активного или пассивного. Взвешивая все явления русской литературы на этих весах, Вы, по-видимому, увидели бы, что у лучших представителей нашей литературы преобладает мироощущение фаталистическое и что здесь такой колосс, как, например, Толстой, – полностью национален. Весь русский фольклор насыщен фатализмом: возьмите учение о судьбе, Доле, Горе-Злосчастии и вообще, везде в сказках и песнях выражено убеждение в том, что воля человека – бессильна в борьбе с окружающими таинственными и непобедимыми волями».

Горький смертельно ненавидел мещанство и всей силой своей личности готов был преодолевать мертвое сопротивление русской глухомани, «городка Окурова», светоносной волей Данко.

В статье «О цинизме» Горький пишет о двойниках – двух сестрах, Жизни и Смерти. «“Жизнь и смерть – две верные подруги, две сестры родные, времени бессмертного бессмертные дочери”…Но, творя, жизнь ищет, она хочет создавать только великое, крепкое, вечное, и, когда видит избыток мелкого, обилие слабого, говорит сестре своей:

– Сильная, помоги! Это – смертное.

Смерть покорно служит делу жизни…»

Горький пишет, что планирует использовать эту картину в продолжении «Матери» – так и не написанной повести «Сын». Здесь сцена дополняется словами: «И с улыбкой доброй и покорной (курсив мой. – М. П.) смерть своей крепкой рукой устраняет с дороги жизни все, что мешает ее быстрой поступи к своей мечте, – ей же богу, это так! Я это вижу – поверьте!»

Из этой философии гимнического единства и гармонии жизни и смерти родилась программа превращения театра в место революционного культового действа, предлагаемая богостроителем-наркомом Луначарским, программа огромных массовых революционных действ на улицах и площадях, в том числе и траурных захоронений, которые оставили следы в Петербурге на Марсовом Поле, уже непонятные для потомков.

Луначарский полностью принял это обожание смерти, эту ее эстетизацию и распространил тему сестер-двойняшек на искусство и революцию. «Искусство – революция – две прекрасные сестры, и чудесно, когда грозную голову ослепительной, в кровавые доспехи одетой Валькирии, – ее волшебная сестра венчает искрометной короной, когда ее кличи переводит она в гимны, плачет похоронным маршем над ее погибшими бойцами и зарницы далекого идеала превращает в картины будущего, которые укрепляют нашу веру и надежду».[411]

Можно подумать, что Сталин совершенно искренне написал на подаренной ему Горьким поэме «Девушка и Смерть»: «Это посильнее, чем «Фауст» Гете». У нас много смеялись над этим, казалось, бессмысленным сопоставлением. Но оно не бессмысленно. В «Фаусте» общечеловеческая трагедия разрешается через борьбу Фауста со своим двойником – бесом-соблазнителем Мефистофелем, посредником между человеком и миром, вселенским злом. Победа Фауста все же трагична, живым и недосягаемым для Мефистофеля остается только его дух. У Горького проблема снята отождествлением двойников – смерти и жизни.

У Сталина было собственное отношение к смерти, которую он чувствовал тоже как ласковую и покорную его воле силу.

Горький вступил в самый тяжелый конфликт с большевиками, по-видимому, уже после выезда за границу, в связи с процессом над лидерами эсеров. Он написал тогда письмо к заместителю председателя СНК А. И. Рыкову, в котором говорил, что убийство представителей интеллигенции (именно так он квалифицировал возможный смертный приговор социалистам-революционерам) «в нашей безграмотной и некультурной стране» бессмысленно и преступно.[412] Это был шаг бескорыстный и смелый; между прочим, письмо написано 1 июля 1922 г., через две недели после того, как был подписан договор об издании произведений писателя в РСФСР и перевод гонораров за границу на его имя, то есть когда в Советской России был решен наконец вопрос о финансовых источниках существования Горького за рубежом.

Согласно Горькому, революция возможна как союз интеллигенции, рабочих и капиталистов против бессмысленной деструктивной жестокости крестьянской массы. Брошюра «О русском крестьянстве» должна была быть политическим комментарием отношения Горького к идеологии защитников крестьянства – эсеров. Отдельно Горький заявил, что его негативное отношение к диктатуре большевиков не изменилось.

После процесса, на котором лидеры эсеров получили смертный приговор, но были впоследствии амнистированы, вышла в свет брошюра Горького «О русском крестьянстве», в которой высказывалась его позиция относительно революции, сформулированная ранее в переписке Горького с Луначарским.

Концепция Горького вызывала враждебные отклики как в Советской России, так и в эмигрантской среде. Попытки Воронского опубликовать статью Горького в «Красной Нови» оказались безуспешными, а Ленин назвал его письма к Рыкову «поганым»; за рубежом бескомпромиссный правозащитник Мельгунов оценил позицию Горького как попытку оправдать большевиков и был поддержан эмигрантским окружением в целом. Горькому фактически был объявлен бойкот. Осенью 1922 г. 30-летний юбилей творчества Горького замолчали как белые, так и красные; в Москве скромные собрания в Доме Искусств были испорчены обструкцией, которую устроил Горькому Маяковский. Вожаки РАПП – и Авербах, и старый Серафимович – и позже будут неоднократно позорить Горького в прессе.

И вдруг в 1926 г. Горький пишет, что любил и уважал Дзержинского, а затем возвращается в СССР, поддерживает судебный террор против интеллигенции, партию коммунистов, ОГПУ и Сталина в самые страшные и самые жестокие годы 1928–1933-й и выступает организатором Союза советских писателей (ССП), который стал органом политического контроля партии над деятельностью советской интеллигенции! Не было ли это изменой, причем из корыстных побуждений, как об этом утверждают враги Горького?

Двойственность и даже неискренность Горького с самим собой особенно свойственна, по-видимому, последнему периоду его жизни. Горький, чувствительный и мягкий, сверх меры эмоциональный и скорый на слезу, явно терял силу внутреннего сопротивления и готов был, как это часто с ним случалось, на резкие и жестокие поступки, на бурный и драчливый протест против эмигрантского большинства. Чем больше демонстрировала эмиграция свою враждебность к нему, тем сильнее были внутренние мотивы возвращения к большевикам. В конечном итоге, ему, «буревестнику революции», нечего было делать среди литераторов, все более правых и радикальных. Зато в СССР его и новую интеллигенцию ожидали неизвестные еще возможности. А то, что левое богостроительное нутро Горького принимало радикальный сталинский поворот – в этом трудно сомневаться.

Чекистская газета Беломорканала с выступлением Горького

Общую оценку того, что происходило в СССР, Горький дал в «Правде» еще в 1930 г., когда его приезды были эпизодическими: «В Стране Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той «стихийности» в человеке, которая, по сути своей, есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности, воспитанный веками давления на нее со стороны классового государства».[413] Отсюда и отношение Горького к осуществляемому советской властью насилию над личностью интеллигента: «Литератору кажется, что его насилует критика, политика, тогда как, если кто-нибудь и насилует его, то это – история и особенно старая история».[414]

Сразу по возвращении в СССР в 1931 г. Горький написал настоящий панегирик ОГПУ. «Никогда еще и нигде не проявилось с такой движущей силой и в таких героических формах большое значение труда, как это проявляется у нас. Мы недооцениваем самое глубокое значение трудколоний, организованных коллегией ОГПУ, да и немногие из нас знакомы с ними».[415] В 1927 г. Ягода, Погребинский и Шанин организовывают первую трудколонию ОГПУ в Звенигороде, в прежнем Савинском монастыре; в следующем году начинается широкий «экономический эксперимент» ОГПУ под руководством Ягоды. Горький знакомится с «перековкой», трудовоспитательной деятельностью Ягоды и других чекистов, о чем ОГПУ давно позаботилось. ОГПУ непрестанно работало с Горьким все время, и идея освободительного и воспитательного труда играла здесь незаурядную роль.

П. П. Крючков, М. Горький и Г. Г. Ягода

Представляют интерес обстоятельства педагогической деятельности А. С. Макаренко в связи с делом Горького. Еще в 1925–1928 гг. Горький письменно познакомился с А. С. Макаренко; в 1928 г., сразу по приезде в СССР, он поехал к нему под Полтаву, в колонию имени М. Горького. Летом 1927 г. Макаренко вызывали в Кремль, и его принял сам Сталин. Есть данные, что уже тогда ему было предложено организовать школу разведчиков на основе своих воспитанников.[416]

Тем не менее, Сталин как-то «забыл» предупредить украинское руководство о необходимости озаботиться «Антоном», и в том же году Макаренко снимают с работы, опыт воспитательной деятельности колонии объявляют вредным, а в 1928 г. под чутким руководством Н. Скрыпника Наркомпрос Украины принимает решение об реорганизации колонии. Колония им. Горького развалилась. Твердые большевистские украинизаторы проявляют в деле Макаренко, бывшего эсера, брата белого офицера, свою партийную закалку.

Но на помощь приходят славные чекисты. В ноябре 1927 г. Макаренко переводят в Куряж под Харьковом, в колонию ОГПУ им. Дзержинского. Макаренко присваивают высокое генеральское звание бригадного комиссара (в ОГПУ военные звания были на два ранга выше, чем соответствующие армейские, так что ромб в петлице Макаренко тянул столько, сколько три ромба в обычных армейских петлицах). Между прочим, после «разоблачения» Ягоды бывшему наркому было инкриминировано также создание лично преданных ему чекистских отрядов из прежних беспризорников.

В 1934 г. Горький выехал в экспедицию на строительство Беломорканала с бригадой писателей и своими глазами увидел зону. Результаты экспедиции подытожены в книге, редакторами которой были А. М. Горький, Л. Л. Авербах и заместитель начальника ГУЛАГа, начальник Беломорстроя С. Г. Фирин. Вот некоторые отрывки из разделов книги, написанных непосредственно Горьким:

«Пролетариат-диктатор еще раз получил неоспоримое право заявить: я не борюсь для того, чтобы убить, как это делает буржуазия, а для того, чтобы воскресить трудовое человечество к новой жизни, я убиваю только тогда, когда уже нет возможности вытравить из человека его древнюю привычку питаться плотью и кровью людей».[417]

Труд на Беломорканале

«Человек воспитан историей как существо трудодейственное, и, будучи поставлен в условия свободного развития своих разнообразных способностей, он начинает бессознательно подчиняться основному своему назначению: изменять формы и условия жизни в соответствии с ростом его все более высоких требований, которые побуждаются успехами его же труда».[418]

«Человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл. Изуродованное тлетворными влияниями разнузданного, больного капиталистического общества, оно подавляет рост своего разума – или что то же – «духа» – зоологической силе инстинктов и особенно легко – инстинкту собственности – возбудителю хищничества, паразитизма и всей прочей скверны».[419]

Богостроительская философия прокладывает себе дорогу к философии чекистского «перековывания». В творчестве Горького хорошо виден изъян российского богостроительства начала века, отмеченный Бердяевым: восстание индивидуальности в нем приобрело черты поисков соборности, то есть новых форм корпоративности и коллективизма. Для Горького дионисийское коллективное духовное движение осуществляется проще всего в труде, в совместной работе миллионов, и в этом коллективном море тонула тогда яркая индивидуальность революционеров.

Для достаточно большого числа примитивных, отверженных, особенно для молодых подростков, выбитых из колеи нормальной жизни разрухой Гражданской войны, простые механизмы включения в небольшой коллектив лагерей Ягоды с его вполне досягаемыми благодаря напряженному труду непритязательными целями стали путем к расширению кругозора – в духе педагогики труда, воплощаемого самоотверженным и умным Макаренко, и в духе каторжной системы коллективной ответственности, разработанной там блестящим чекистом-организатором, бывшим международным экономическим преступником Н. А. Френкелем.

Ошибочно было бы думать, что все чекистское «перековывание» в действительности было огромной липой; да, это был каторжный труд, страдание и большой страх, но лагеря Ягоды еще не были ежовско-бериевскими лагерями смерти.

Горьковское увлечение трудовым энтузиазмом воспитательных учреждений ОГПУ переносится и на лидеров ОГПУ и ВКП(б). «К недостаткам книги, по-видимому, будет зачтен и тот факт, что в ней слишком мало сказано о работе 37 чекистов и о Генрихе Ягоде».[420]

«Так же непрерывно и все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина – человека, который, наиболее глубоко усвоив энергию и смелость учителя, вот уже десять лет достойно замещает его на самом тяжелом посту вождя партии. Он глубже всех других понял: действительно и нерушимо революционно-творческой может быть только истинная и чисто пролетарская, прямолинейная энергия, открытая и воспитанная Лениным».[421]

Сталин мог тихо торжествовать. Это была победа не над Горьким – это было что-то значительно большее: победа над Лениным. Ленину не удалось приручить Горького, а Сталин – приручил.

Сталину удалось убедить Горького, что в партии большевиков происходят изменения в приемлемом для него направлении. Горького совсем не смущало устранение от власти старого революционного руководства, которое Горький не любил (в частности, Троцкого и особенно Зиновьева; в конечном итоге, с Каменевым он хотел Сталина помирить). Мировая революция, которая идет к победе по трупам интеллигентской элиты России, – такая мировая революция отходила в прошлое. Горький не стремился разгромить малообразованных «пролетарских» деятелей культуры – он настойчиво сопротивлялся попыткам отстранить от подготовки съезда писателей прежних РАППовцев, в частности Авербаха. Горький не мог не видеть насилия, но для него это было насильственное перевоспитание темной и страшной России.

Сталин и Горький. 1931

Демократизация общества в формах новой конституции и «блока коммунистов и беспартийных» – вот что, казалось, вырисовывалось на политическом горизонте России. И это казалось не только Горькому – оптимистами были и близкие к нему представители старшего поколения западных гуманистов-интеллигентов: Ромен Роллан, Анатоль Франс, Герберт Уэллс, Стефан Цвейг, Бернард Шоу.

В 1932 г. Бухарин издал в Москве книгу «Этюды». Там он цитировал фразу Энгельса о Гете: «Существовать в жизненной среде, которую он вынужден был презирать, и все же быть прикованным к ней, как к единственной, в которой он мог действовать…»[422] Приведя эту цитату, С. Коэн отмечает, что Бухарин явно относил эту ситуацию к себе. По-видимому, что-то подобное мог сказать о себе и Горький.

Восприятие Горьким советской реальности не могло быть абсолютно некритичным. «Дружба» Сталина и Горького включала какой-то взаимный компромисс. Безусловно, Горький как-то влиял на ситуацию, в том числе и на решения Сталина.

Чего же добивался Горький ценой политической поддержки Сталина, на что он рассчитывал?

После 1933 г. Сталин предпринимает шаги, которые выглядели как либерализация режима.

В частности, это нашло проявление в изменении правовой идеологии. В полемике Вышинского против Крыленко в 1933 г., которую расценивают как личную интригу обвинителя будущего генерального прокурора против главного обвинителя основных политических процессов 20-х годов,[423] главное все-таки было не в личных обвинениях. Вышинский возражал против взгляда на основы «социалистического права», который считался общепринятым после труда официального законодателя «юридической науки» Пашуканиса «Основы советского права» (1924 г.) и который отстаивал также и Крыленко. Согласно Пашуканису – Крыленко, всевозможные попытки заранее определить типичные наказания за типичные преступления являются возвращением к буржуазному принципу абстрактной виновности; советский суд должен выносить приговор каждый раз в зависимости от личных качеств и классовой принадлежности обвиняемого. Вышинский, который при формулировке обвинений и вынесения приговоров именно из личных желаний Сталина и исходил, в теории повернул к нормальному принципу «преступление и наказание».

Реформа прокуратуры и пересмотр принципов совпадают с возвращением из политической ссылки бывших оппозиционеров – и, в частности, уже после XVII сьезда партии, с назначением Бухарина на должность главного редактора второй по значению после «Правды» газеты «Известия». Этому предшествовала капитуляция Бухарина – его покаянное выступление на пленуме ЦК в январе 1933 г., где он впервые признал, что его установки 1928–1929 гг. были «полностью неверными». Сам Бухарин при этом ссылался на необходимость сплочения всех партийных сил, учитывая тяжелую внутреннюю ситуацию в стране, и на наступление фашизма в Германии.

Очевидно, главную роль в показании Бухарина сыграло то обстоятельство, что он отказался от нереальных намерений вернуть себе руководящее положение в партии и решил поддерживать новый вариант умеренного курса. Исследователи, в первую очередь С. Коэн, считают, что Бухарин ориентировался при этом на умеренную группу Орджоникидзе – Кирова. Анализ материалов из истории литературного процесса в СССР, осуществленный Л. Флейшманом,[424] позволяет допустить, что Бухарин рассчитывал на эволюцию взглядов самого Сталина.

Новые стимулы псевдолиберализма Сталина дает антифашистское движение, на которое он ориентируется все более явно. Статья Бухарина в первом же подписанном им номере «Известий» (6 марта 1934 г.) «Кризис капиталистической культуры и проблемы культуры в СССР» формулирует антифашистские позиции, которые должны были служить делу общественного единения. Осенью 1934 г. была создана комиссия по подготовке проекта Конституции СССР, в которую вошел и Бухарин – как говорят, истинный вдохновитель и главный автор этого замечательного документа, к сожалению, чисто декларативного.

В мае 1934 г. состоялась замена главного докладчика по вопросам советской поэзии на намеченном на август съезде советских писателей: вместо планируемого раньше Н. Асеева докладчиком назначен Бухарин (допускают, что по предложению Горького). Это назначение имело чрезвычайно принципиальный характер, поскольку меняло не только литературную, но и политическую ориентацию съезда. Асеев представлял левые, лефовские литературные круги, которые планировали построить литературу на ультралевых ориентациях и на наследии Маяковского. Зато Бухарин был сторонником широких культурно-политических ориентаций и придавал особенное значение независимому и нестандартному поэту Пастернаку, которого высоко ценила европейская интеллигенция. Бухарин усиливал позиции Горького вопреки ультралевым. Наряду с этим Бухарин пытался создать впечатление сотрудничества независимого и строптивого художника с твердым и жестким вождем. Именно по просьбе Бухарина Пастернак в новогоднем (1936 г.) номере «Известий» печатает стихотворения «Я понял: все живо» и «Художник» («Мне по душе строптивый норов…»), где эта идея является главной.[425]

Максим Горький на I съезде советских писателей

Не случайно в это время Сталиным разыгрывается жестокая и двусмысленная, далеко идущая комбинация с О. Мандельштамом. О. Мандельштама арестовали тогда же, в мае 1934 г., за антисталинское стихотворение («Мы живем, под собою не чуя страны»), но он был освобожден из тюрьмы и отправлен в ссылку в Чердынь, где совершил попытку самоубийства. О Мандельштаме беспокоилась вечно опальная Анна Ахматова, обратившись к секретарю ВЦИК Енукидзе и Бухарину, который в письме к Сталину сослался, между прочим, на озабоченность по поводу Пастернака. Сталин ответил телефонным звонком к Пастернаку, то есть прореагировал не на чисто служебную акцию секретаря ВЦИК, а на личное обращение Бухарина и Пастернака; об этом звонке сразу узнал Эренбург, который приехал на съезд писателей вместе с Андре Мальро. Кстати, незадолго до того Мальро имел встречу с Троцким, и ему очень не понравилось отношение непризнанного коммунистического лидера к Пастернаку. Сталин, который внимательно следил за Троцким и очень боялся его конкуренции в международном коммунистическом движении, придавал большое значение подобным мелким политическим маневрам. Мандельштама тихо освободили, чтобы его судьба вскоре затерялась в потопе кровавых репрессий.

Все эти игры укладываются в общую схему сталинского поведения накануне Большого террора – демонстрация широкой либерализации режима, отказа от левацких крайностей и поворота к демократической антифашистской Европе.

Конец 1935 г. именно и был апогеем такой «либерализации». Отмена карточной системы, реабилитация казачества, ликвидация ограничений в связи с социальным происхождением и института «лишенцев» (лишения в правах), возобновление новогодней елки и тому подобное – вершиной этих сигналов, порождавших новые и новые надежды, стала работа над проектом новой Конституции, в которую был вовлечен Бухарин. «Блок коммунистов и беспартийных», ставший политическим флагом нового поворота, воспринимался как предвестник какого-то широкого общественного сотрудничества, олицетворяемого именами Сталина и Горького.

Все это уже было игрой, которая прикрывала подготовку к Большому террору.

Горький умер 18 июня 1936 года.

Через два месяца, 19 августа, открылся процесс по делу «убийц Кирова» – Каменева, Зиновьева и других. Еще через месяц с небольшим, 26 сентября, Ягоду заменили Ежовым. Начинался Большой террор.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Поворот

Поворот — Даже не думай об этом! — кричала женщина своей 16-летней дочери. — Я тебе не позволю делать аборт! Запру тебя на замок До самых родов будешь сидеть, а убийцей стать я тебе не позволю! Даже забудь об этом...— Но... — попыталась вставить свое слово заплаканная

Горький-консультант

Горький-консультант Оставаясь непроницаемым для окружающих, Горький чрезвычайно глубоко чувствовал то, о чем он писал.Екатерина Пешкова вспоминает:«Он работал тогда над «Жизнью Матвея Кожемякина». И однажды вдруг как-то резко двинулось его кресло за письменным столом

Глава VII. Соборно-либеральный идеал и новая катастрофа

Глава VII. Соборно-либеральный идеал и новая катастрофа Новая инверсия Банкротство позднего умеренного авторитаризма означало, что вялая инверсия, попытка общества преодолеть инерцию истории, найти альтернативу за рамками исторически сложившихся циклов оказалась

Соборно–либеральный идеал

Соборно–либеральный идеал Вооруженные практикой формирования гибридных идеалов правящая элита, царь вновь пошли по пути интерпретации новой инверсии, поворота к соборному идеалу в свете идеалов либерализма. Тем самым формировался господствующий идеал седьмого этапа

Нравственный поворот

Нравственный поворот Седьмой этап возник как наиболее радикальный из всех предшествующих этапов второго глобального периода. Был открыт путь инакомыслию, разномыслию, многопартийности, свободному слову и мысли. Либеральный идеал впервые после 1917 года и во второй раз в

3. И. В. Сталин

3. И. В. Сталин Победителем гигантов оказалась «серая лошадка», человек темного и низкого происхождения, о котором до 1924 г. партия большевиков мало что знала. Он вырос на окраине Империи, плохо говорил по-русски, а потому не мог быть лидером толпы. Блестящие соратники по

Русский поворот

Русский поворот В последние годы жизни Гоголь нечасто бывал на родине: «…меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать»[1686], – предупреждал он мать и сестер, которые так надеялись его увидеть. После новой редакции «Тараса Бульбы» он почти не возвращается и к родным

2. ПОВОРОТ К ЗАПАДУ

2. ПОВОРОТ К ЗАПАДУ Крах фундаменталистов и теократов означал конец любых серьезных попыток сохранить цивилизацию, полностью отличную от западной. Религиозная идеология Московии была отвергнута, как несовместимая с современным государственным устройством, и жесткие

Горький

Горький Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) (1868–1936) – русский писатель, литературный критик и публицист, общественный деятель. • Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется. А ты

Сталин

Сталин Проблема психического здоровья Сталина была поднята в нашей перестроечной прессе;[384] основанием для гипотезы о заболевании Сталина стали сведения о диагнозе, якобы поставленном ему В. М. Бехтеревым, – паранойя.Если слухи о диагнозе Бехтерева и верны, то это еще не

Запад либеральный и консервативный

Запад либеральный и консервативный В современной России формируется новый, довольно циничный подход к понятию «государственный интерес». Его убедительно иллюстрирует книга «Упущенный шанс Сталина» Михаила Мельтюхова, серьезного историка, который, в отличие от многих