Наталия Злыднева (Москва) Инсектный код русской культуры XX века

Наталия Злыднева (Москва)

Инсектный код русской культуры XX века

Русский абсурд очевидным образом отличается от абсурда западного. В своем предисловии к сборнику работ о парадоксе в русской литературе Вольф Шмид убедительно разводит понятия парадокса и абсурда как отрицание доксы в первом случае и отрицание верного во втором, но при этом замечает, что от парадокса до абсурда — один шаг[333]. Примечание это очень существенно для понимания статуса и типологии парадокса в русской (языковой) картине мира. Абсурд по-русски звучит как несуразица, то есть — несоразмерность, тем самым акцентируется его негативный модус (несоразмерность). То обстоятельство, что в основании смысла лежит концепт размера — количественное начало, — позволяет рассматривать русский абсурд как частный случай парадокса или, по крайней мере, отмечать зону совпадения между парадоксом и абсурдом (т. н. верное количество окказионально, т. е. относительно, и потому являет собой своего рода доксу). Именно на данном аспекте абсурда в русской культуре XX в. как парадоксе размерности, сближении удаленных масштабов и ряде обусловленных всем этим структурных особенностях пространства в топике и риторике авангарда мы сосредоточимся в настоящем исследовании.

Проблему абсурда как несоразмерности можно рассматривать в ряду множества проблем, однако прежде всего приходит на ум ее связь с проблемой пространственно-телесной соотнесенности. Частным случаем последней можно считать уподобление телесности человеческой телесности насекомого, и прежде всего в плане размера, то есть в количественном отношении. Подобное уподобление лежит в рамках отчуждения и самоотчуждения индивида как носителя осознаваемой телесности и манифестируется как полное отчуждение этого субъекта от собственной телесности. При этом характерно, что отношение я/ ты (как интимизация плоти, я-плоть) вытесняется отношением мы/ они (как отчуждение плоти). В XX веке инсектный код можно считать одним из субвариантов телесного кода, он выступает как глобальный метатроп авангарда и, вслед за расширенным пониманием авангарда, всей культуры столетия. Инсектный код русского авангарда обнаруживает корреляции с категорией абсурда и его жанровыми манифестациями.

Авангарду в высшей степени свойственно переживание самоотчуждения как проекции гротеска и абсурдности. Инсектный код является одной из ярких вариаций этого отчуждения. Авангардная инсектность иконически проявилась в минимализации или инобытийности телесности как дезавтоматизации телесного кода в целом. Это, в частности, эксплицировано в характерном для авангардной живописи, архитектуры и литературы сближении разноудаленных пространственных масштабов, а также в изменении структуры и качества пространства: оно стало диффузным, расширилось, превратившись в некую телесную множественность, а его физическое поле лишилось гравитации. Таким образом, инсектный код в его пространственно-количественной характеристике описывается второй частью оппозиций целое/ дробное, крупное/ ничтожное, единое/ множественное: он акцентирует мелкое, распыленное, нецелостное начало мира. В мифопоэтике авангарда насекомые обнаруживают свою близость к существам хтонической природы, что соответствует фольклорной традиции [334]. В соответствии с этим большинство некрылатых насекомых маркирует телесную семантику по негативному признаку «внутреннее стесненное, ущербно-низовое, несущее смерть». Однако и ряд крылатых существ несет в себе заряд отрицательной энергии, выявляя свою демоническую природу (бабочка, муха).

Все насекомые в целом располагаются в ряду общей негативной топики XX в., которая актуализирует такие темы, как мусор, болезнь, война, Апокалипсиси др. Однако с учетом работы Оге Ханзен-Лёве[335] следует иметь в виду и наличие позитивного полюса в топике насекомых (например, его образует пчела в оппозиции пчела / муха). И все же в контексте проблематики телесно-пространственных у(рас) подоблений важнее сфокусироваться на негативности авангардных насекомых как общем мотивном признаке, поэтому в данной статье речь идет преимущественно о последних. Необходимо также — снова вслед за О. Ханзен-Лёве — отметить преобладание в инсектном коде авангарда индексальных знаков над знаками символическими, чем и определяется набор концептов. Так, муха, комар, клоп и блоха доминируют над пчелой, муравьем и бабочкой. Между тем, два типа знаков начинают проникать друг в друга в позднем авангарде, что особенно характерно для конца 20-х и начала 30-х годов, а также произведений такого сложного мастера, как Андрей Платонов, вобравшего в себя наследие и символизма, и авангарда.

Очевидна барочно-фольклорная традиция телесной соотнесенности с насекомым и инсектным кодом культуры русского XX в. в целом. В литературе барокко мотив насекомых чрезвычайно распространен. Его отдаленные отголоски мы находим в переложениях басен Лафонтена (и еще раньше Эзопа) Иваном Крыловым. Очевиден огромный пласт традиции в метафорическом переносе мотивов Стрекозы и Муравья. Семантика инсектного кода в низовом барокко во многом определила морфологическую структуру пространства, например такое его свойство, как диффузную диссимиляцию. Последняя, в частности, проявилась в славянских народно-религиозных представлениях о бесах, которые охарактеризованы в категориях инсектной пространственности — как множественная диффузная масса (пространственная телесность), для которой пространство прозрачно и проницаемо (то есть кинетично) [336]. Наряду с барокко следует отметить и архаические пласты культуры, прослеживаемые в поэтике авангарда, что выражено в соответствии ряда инсектных признаков фольклорной семантике мотива. Так, именно в фольклоре реализованы хтонические валентности значений большинства насекомых, их пространственно-телесная семантика по признаку множественности и минимальной телесности, а также отнесенность ко второму члену оппозиции свое / чужое [337].

Высокая рекуррентность мотива насекомых в русской литературе и искусстве не может не обратить на себя внимание. В поэзии и прозе XX в. вспоминаются пауки символистов (Блок, Белый, Брюсов), мухи Хлебникова и обэриутов (Олейников), клоп Маяковского, бабочки Набокова, пчелы Мандельштама, кузнечики Заболоцкого, тараканы Булгакова, Муха-Цокотуха Чуковского, а также целый инсектарий Платонова, о котором подробнее пойдет речь ниже. В современной русской литературе следует назвать Пелевина с его гротескно-метафорическим описанием российского быта в романе «Жизнь насекомых». В живописи XX в. наиболее симптоматичными примерами являются: Дьявол-паук Добужинского, пришельцы-стрекозы Лабаса, «соты» наподобие пчелиных у Филонова и человеческие «коконы», напоминающие личинок бабочки, у Тышлера. Так, на полотне Лабаса 1977 г. «Жители отдаленной планеты» нашли выражение идеи художника времени конца 20-х: фантастический сюжет картины служит поводом для уподобления людей стрекозам, в чем воплощается мотив полета насекомого. Композиция Тышлера 1926 г. «Наводнение», представляющая женщину с детьми, может быть также прочитана как изображение перевернутого на брюхо жука.

Мотив насекомых является составной частью топики, актуализирующей тексты Гоголя и Достоевского в XX в., которые, в свою очередь, не могут не восходить к Пушкину. Русские насекомые вливаются в огромную армию насекомых в западной культуре XX века в целом — как у Дали и других сюрреалистов, так и в многочисленных образах кинематографа.

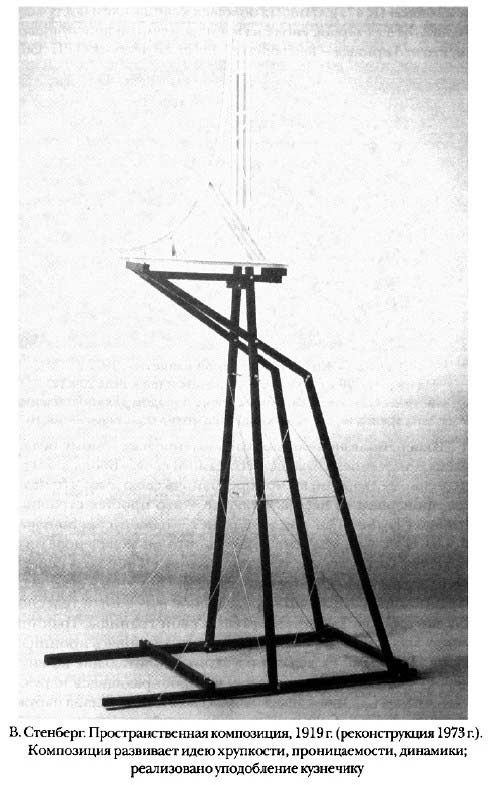

Мотив насекомых определяет многие пространственно-телесные представления авангарда. Прежде всего, он задает гротескно-абсурдистский модус уподоблений, при котором линейное и диссоциированное доминируют над иерархическим, что, как известно, составляет стержневую особенность поэтики авангарда. Кроме того, он определяет саму структуру семантико-морфологического переноса. Так, у Эйзенштейна в связи с поисками нового языка в кино возникают размышления о фасетном зрении (мухи), совмещающем в себе множественность планов и ракурсов при отсутствии движения глаза-камеры. Сам принцип коллажа, монтажа в искусстве авангарда может быть прочитан с позиций зрения насекомого. Космос авангарда — это мир крайне неудобный для жизни человека, и прежде всего для человеческой телесности. Авангард — это мир на юру: здесь все скользит, падает, неестественным образом парит и просвечивает. В этом мире телесности насекомого реализуются такие качества, как легкость, хрупкость, пространственная открытость, прозрачность-проницаемость, прямая связь микро- и макромиров. Отсюда следует свобода от земной гравитации: «Летатлин» Татлина, точечная опора в архитектуре конструктивизма, семантика парения в супрематической живописи и проунах. Изобретательские успехи технологий полета в XX в. в значительной степени обусловлены семиозисом, развивавшимся в направлении пространственно-телесных «рифм» и прямых уподоблений с насекомым. Предвижу возражение: стальные руки-крылья и пламенный мотор-сердце, которые «нам разум дал», согласно популярной песне 30-х гг., — это больше по части мотива птицы, задающего романтический стереотип эпохи. Однако необходимо различать стереотип осознаваемый, генерированный идеологией, с одной стороны, и внутреннюю риторику эпохи, пронизанную фольклорными сдвоенными метафорами, с другой стороны. Не следует забывать о том, что птица является сниженным эквивалентом мухи в фольклорном сознании, и это тождество универсально. Срифмованность вертолета и стрекозы — яркое тому подтверждение.

Инсектный код организует особую парадоксальность авангардного пространства. Оно превращается в пространство по типу ленты Мёбиуса, то есть прочитывается как плоскость, переходящая в трехмерное измерение, но не становящаяся им. По ленте Мёбиуса, которая образует нулевую степень пространства, соответствующую нулевой степени письма как ведущего принципа авангардной поэтики, может пройти только насекомое, причем насекомое, отмеченное человеческой телесностью или бытом, как, например, клоп, вошь, таракан, муха. Наиболее расхожим случаем такого рода пространства может служить графика Эшера. Однако в ней принцип геометрического парадокса проведен слишком умозрительно-буквально. Поэтика Эшера, несомненно, восходит к общеевропейскому наследию авангарда, однако спрямленность его послания обедняет это искусство в художественном отношении. Гораздо более органично встреча трех- и двухмерных пространств воплощена в архитектонах Эль Лисицкого. Этот тонкий мастер не мог не чувствовать подспудных инсектных токов эпохи. Не случайно его изящные фигурины часто напоминают насекомых: мотыльков, кузнечиков и др.

Специфическая неуютность пространственно-телесного мира авангарда порождает и дисперсную структуру пространства, организованную по принципу диффузной массы. В аспекте инсектной телесности может быть рассмотрено такое свойство авангардного пространства, как проницаемость границ. Ярким примером проницаемости границ в плане телесного кода может служить живопись Филонова с ее принципом интерференции изобразительных целостностей. В архитектуре 20-х — начала 30-х годов проницаемость обнаружила себя в прозрачности жилых и общественных помещений (остекленные стены, в том числе наружные). Но прежде всего принцип проницаемости может усматриваться в фигуре палимпсеста, нашедшей выражение как в живописи[338], так и в качестве общего тропа, типичного для всей поэтики авангарда. Проницаемость границ имеет форму и видовой интерференции (интермедиальности): введение вербального текста в текст визуальный у Ларионова, Малевича, графическая поэзия Крученых, свето- и цветомузыка в живописных поисках Матюшина и пр.

Принципу пространственного оксюморона соответствует совмещение удаленных планов в визуальных искусствах: фотомонтажи Родченко с совмещением крупного ближнего и дальнего заднего планов, а также композиции Лабаса конца 20-х — начала 30-х годов, где есть и сближение планов, и совмещение крупного и мелкого масштаба в изображенных персонажах («Дирижабль», 1932). Пространственно-телесные превращения в инсектном коде имеют идеологическую проекцию. Синтактика диссоциации — неуютность как отрицание иерархизированности в авангарде (будь то эстетические нормы, музейно-школьная традиция или рутина буржуазного быта) — отсылает к идеологеме, в рамках которой перевернутые ценности гротескно реализуют значения «ничтожности», «пошлости», «бессмысленности». Так, на картине Малевича «Красная конница» (1928–1932 гг.) в изображении бегущих на горизонте воинов реализована идея множественности и минимализированности (ничтожности) в плане размера. По признакам множественности и имперсонализированности, закрепленным за концептом «насекомое», инсектный код встраивается в культуру 30-х годов. Мотив мухи в тоталитарную эпоху маркирует массовость и мемориально-фюнеральный пафос советской культуры (чему соответствует погребальная семантика мухи в славянском фольклоре). Инсектный код пронизывает антифашистскую и антитоталитаристскую тему в литературе и публицистике. Вспомним у-дистопическую топику в мотиве муравья. В этой связи нельзя не упомянуть и телесные превращения у Кафки.

Архитектурный образ пространства 30-х гг. составляет противофазу по отношению к инсектной телесности: на смену атектоничности приходит принцип форсированной тектоники, исчезает проницаемость границ и динамика пространственных связей. Насекомое вытесняется на маргиналии по отношению к официозу, где оно реализует своего рода прото-диссидентский сценарий, маркируя противостояние единичного множественному, телесного внетелесному, индивидуального я массовому мы (Замятин, Олеша, а также Заболоцкий, Хармс). Для рубежа нынешних веков характерен сциентистский позитивизм в тематике насекомых. Изучению подвергается поведение тараканов в атомном реакторе, исследуется роль мухи и ее личинок в биотехнологиях (для ускоренного производства навоза) и пр. К концу XX в. инсектная образность разрастается как на уровне лексики (всемирная паутина, world wide web), так и на уровне визуального кода (автомобили нового дизайна часто уподоблены жукам). Двадцать первый век обещает стать веком реализованной утопии насекомых — массового, минимально-телесного (ср. отношение исламских радикалов к физической смерти), дисперсно-агрессивного абсурдистского сценария нынешних войн.

Вся обозначенная нами совокупность семантико-синтаксических связей мотивного комплекса насекомых представлена в творчестве Платонова, особенно в произведениях конца 20-х — начала 30-х гг. Инсектный код Платонова проливает свет на специфику его абсурда как частного случая парадоксальности поэтики мастера в целом, обнаруживаемой на всех уровнях организации текста. В прозе Платонова конца 20-х — начала 30-х гг. нашел выражение ряд глобальных метафор эпохи, построенных на инсектном коде. Среди них — как продолжение традиции XIX в. — (дис-у)топическая тема муравьев как государственного строителя, а также червя в связи с человеком-червем и хтонической семантикой человеческой телесности. Не являясь насекомым в биологическом смысле, червь как персонаж прозы Платонова, тем не менее, может быть рассмотрен в ряду насекомых в плане функциональной поэтики. Писатель в этом отношении близок к фольклорной топике (см. примеч. 2). Телесное у Платонова эквивалентно земле, а тем самым индексальные насекомые — спутники человеческого тела и быта (клопы, тараканы, блохи и вши) — оказываются в тождественной позиции по отношению к земным гадам: змеям и червям. Насекомые Платонова выполняют весь спектр функций символистско-авангардного наследия, в интегрированной форме обретшей место в поэтике мастера. Так, насекомые в функции авангардно-индексальных знаков (мухи) со-положены насекомым символическим и символистическим (таким, как муравьи). В обширном инсектарии Платонова уживаются тараканы, клопы, глисты, черви, муравьи, комары, гниды, сверчки, вши, пауки, мухи, жуки, бабочки. Показательна семантика собирательной формы: помимо видового термина насекомые лексически представлены как «мелочь жизни», «невидимые существа», «тварь», «усердная тварь», «невидимые твари», «маленькие взволнованные существа», «паразит», «маленький жилой мир».

Собирательная семантика маркирует позитивный и негативный модусы уподобления человека насекомому: «…дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить» (Ч 26–27); «лучше б я комаром родился — у него судьба быстротечна» (К 469); «Яков Титыч относился в нему — таракану — бережно и даже втайне уподоблялся ему» (Ч 306). Таким образом, насекомое относится к обеим частям оппозиции свой / чужой: «Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая вша» (К 471); «Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца; сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел — незнакомый, поздний человек» (РП 356).

Акцентировано телесное уподобление насекомому, реализующее значение отчуждения от самого себя: «Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма» (Ч 27–28); «(…) ему казалось, что он может полететь, как летят сухие, легкие трупики пауков» (Ч 80); «(…) берега, насиженные голыми пауками» (Ч 328). При этом в духе авангардной карнавализации определяемое насекомым телесное как внутреннее выплескивается за свои границы. Границы между вещами (и мирами) отрицаются, становясь проницаемыми. Таковыми их делают насекомые, обитающие во внутреннем и тесном пространстве, но пробирающиеся наружу: «Ты, Козлов (…) чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит» (К 471); «(…) в дырьях стен и печей они искали клопов и там душили их» (Ч 322); «(…) таракан (…) жил терпеливо и устойчиво, не проявляя мучений наружу, (…) но крыша и потолок в том доме обветшали и расстроились, сквозь них на тело Якова Титыча капала ночная роса» (Ч 306); «(…) потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга, их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу» (РП 364).

В таком гротескном вылезании тела за свои пределы сквозит гоголевско-авангардно-обэриутовская линия. В соответствии с авангардной поэтикой, прочитывается соположенность мотивов еды и насекомых: люди и насекомые поедают друг друга: «Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего вошь кипит на людях кашей» (Ч 69); «(…) напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь» (Ч 169–170); «(…) суп варился до поздней ночи, (…) пока в супную посуду не нападают жучки, бабочки и комарики» (Ч 239). Это взаимное поедание является мотивной проекцией нулевой семантики текста, наподобие слова Хлебникова, которое, будучи уподобленным мухе, поедается как телесное явление в процессе самореализации[339].

Гротесково-абсурдистская семантика телесности в инсектном коде особенно очевидна в тех эпизодах текста, где описывается сближение разноудаленных масштабов. Данный количественный оксюморон маркирует дистопическую тему: «Звезды же не всех прельщали — жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь» (Ч 163); «Таракан томился и глядел. — Титыч, — сказал Чепурный, — пусти ты его на солнце! Может, он тоже по коммунизму скучает, а сам думает, что до него далеко» (Ч 310); «(…) таракан его ушел с окна и жил где-то в покоях предметов, он почел за лучшее избрать забвение в тесноте теплых вещей вместо нагретой солнцем, но слишком просторной, страшной земли за стеклом» (Ч 314). Верх и низ, далекое и близкое контрастно сопоставлены в сближенности мухи и птицы — мотив, проходящий через всю прозу писателя: «(…) даже если осмотреть одних воробьев, и то они жирнее мух и их в Чевенгуре гуще» (Ч 363); «Дванов следил за птицами с тою тоскою, с какой он смотрел на мух под потолком, живших в его детстве у Захара Павловича» (Ч 343); «Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще: — А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет» (К 524); «Одна заблудившаяся муха (…) полетела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем» (К 524); «В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался — не жужжат ли уже новые мухи, а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада: может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран» (РП 366).

Линейность, деиерархизованность и диссоциированность мира обозначена у Платонова посредством множественности как конститутивного признака насекомых: «он (таракан. — Н. 3.) видел горячую почву и на ней сытные горы пищи, а вокруг тех гор жировали мелкие существа, и каждое из них не чувствовало себя от своего множества» (Ч 310); «(…) мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом» (К 517). В оппозиции жизнь / смерть насекомые отнесены преимущественно ко второму члену, то есть к смерти, образуя мотивную цепочку насекомое — старость — смерть. А если к жизни — то часто имплицирована погребальная семантика (обиталище старика из романа «Чевенгур», у которого живет таракан, уподоблено гробу-могиле). Центральный парадокс Платонова — мотив жизни в смерти — благодаря оксюморонности, составляющей конститутивную особенность инсектной семантики, усилен и при этом иронически снижен: «(…) он все время видел потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться для продолжения жизни» (РП 364).

В сближенности масштаба мира насекомых и людей экзистенциальный парадокс обретает смысл несуразицы и абсурда. Рассмотренная сквозь призму инсектного кода многомерность смыслов у Платонова, равно как актуализируемые им несоразмерности и диссоциации, подтверждают связь прозы мастера с гоголевским текстом XX в. в его, позднее, и пост-символистской манифестации. Инсектный топос в русской культуре XX в. является одним из главных указателей на деиерархизацию, инверсированность всей культурной традиции в целом. На фоне мотива насекомых человеческая телесность сворачивается и интериоризируется или, наоборот, расползается вширь, заполняя своей массой весь мифологический космос. Константным остается экстремальность модуса тела и мира, которому оно принадлежит, акцентированность их границ и сшибок масштаба, что наделяет их существование фанстасмагоричностью. В этом экзистенциальном скепсисе, в перевертывании ценностей, вывернутости смыслов, между тем, сквозит общекультурная схема сакрализации низкого и воззвания к внетелесному как парадоксальном утверждении высших смыслов. Мифопоэтика обыденности сквозь призму многоликой армии клопов и бабочек достоверно очерчивает многомерность своих абсурдных проявлений.

Принятые сокращения

К — А. Платонов. Котлован // Впрок: Проза. М.: Худож. лит., 1990. С. 438–545.

РП — А. Платонов. Река Потудань // Государственный житель. М.: Сов. писатель, 1988. С. 354–376.

Ч — А. Платонов. Чевенгур // Впрок: Проза. М.: Худож. лит., 1990. С. 18–375.

Литература

Виноградова 2000 — Л. Н. Виноградова. Народная мифология и мифоритуальная традиция славян. М., 2000.

Гура 1997 — А. В. Гура. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Злыднева 2001 — Н. В. Злыднева. Фигуры речи и изобразительное искусство// Искусствознание. 2001. № 1. С. 30—143.

Кусков 1993 — С. Кусков. Палимпсест постмодернизма как «сохранение следов традиции» // Вопр. искусствознания. 1993. № 2–3. С. 213–225.

Ханзен-Лёве 1999 — О. Ханзен-Лёве. Мухи — русские, литературные // R. Bobryk, J. Faryno (ред.). Утопия чистоты и горы мусора = Utopia czysto??i i g?iy ?mieci. Warszawa, 1999. S. 95—132. (Studia litteraria Polono-Slavica. T. 4).

Шмид 2001 — В. Шмид. Заметки о парадоксе // Парадоксы русской литературы: Сб. ст. / Ред. В. Маркович, В. Шмид. СПб., 2001. С. 9–16.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Москва конца XVII века

Москва конца XVII века Путешественникам вся наша страна, т. е. Московское государство, казалась обширным лесом, который кое-где расчистили под жилье и пашни.Но Москва производила хорошее впечатление. На большом пространстве располагалось множество домов с бесчисленными

Москва начала XVIII века

Москва начала XVIII века Де Невилль[211] говорит, что в конце XVII в. в Москве насчитывалось около 500 тысяч жителей. О Москве начала XVIII в. иностранцы пишут, что в ней никогда не было так много каменных строений, как в это время. Она была обширна и продолжала строиться.Условно можно

Функции курсива в русской прозе XIX века

Функции курсива в русской прозе XIX века При анализе художественного произведения особое значение приобретают разного рода маркированные слова, образы, выражения, которые за счет выделения (графического, ритмического, стилистического и т. д.) становятся своеобразными

40. Общая характеристика Золотого века русской культуры (первая половина). Развитие образования, литературы и науки

40. Общая характеристика Золотого века русской культуры (первая половина). Развитие образования, литературы и науки Неоднозначно складывалась судьба России в первую половину XIX в. Эти годы начались с победы в Отечественной войне, а закончились неудачной Крымской

41. Театр и живопись Золотого века русской культуры (первая половина)

41. Театр и живопись Золотого века русской культуры (первая половина) Все более заметную роль в общественной жизни стал играть театр. Центрами театральной жизни были Малый театр в Москве (с 1824 г.) и Александрийский в Петербурге (с 1832 г.). Становление русской национальной

42. Архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (первая половина)

42. Архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (первая половина) В архитектуре XIX века господствовал классицизм. Здания, построенные в этом стиле, отличаются четким и спокойным ритмом, правильностью пропорций.Значительные отличия имелись в архитектуре

44. Литература и общественная мысль, музеи, театр, музыка Золотого века русской культуры (вторая половина)

44. Литература и общественная мысль, музеи, театр, музыка Золотого века русской культуры (вторая половина) Художественная литература второй половины XIX в. продолжала традиции А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Столкновение идей, нравственные проблемы, новые явления в

45. Живопись, архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (вторая половина)

45. Живопись, архитектура и скульптура Золотого века русской культуры (вторая половина) 9 ноября 1863 г. большая группа выпускников Академии художеств отказалась писать конкурсные работы на предложенную тему из скандинавской мифологии. Оказавшись без мастерских и без

Наталия Злыднева (Москва) Опять «рассказали страшное»: об одной картине Климента Редько в свете эмблематического нарратива 20-х годов [218]

Наталия Злыднева (Москва) Опять «рассказали страшное»: об одной картине Климента Редько в свете эмблематического нарратива 20-х годов [218] Предметом настоящей статьи является картина Климента Редько «Восстание» (1925, ГТГ, масло, холст; илл. 1). Это произведение интересно тем,