Антон Циммерлинг (Москва) Логика парадокса и элементы абсурдистской эстетики

Антон Циммерлинг (Москва)

Логика парадокса и элементы абсурдистской эстетики

0. Введение

Цель статьи — кратко проследить две линии развитии языка русской поэзии XX в. Одна из них основана на сознательном применении абсурдистской эстетики и порождении логически бессвязных или противоречивых текстов, другая — на поиске эзотерического языка-ключа, позволяющего подготовленному читателю обнаружить в тексте скрытый смысл. С позиций современной эстетики и истории литературы разница между этими линиями вполне очевидна, что подтверждается подражателями и эпигонами, тиражирующими эксперименты русских поэтов и писателей 1920-1930-х гг. В то же время, современники последних — рядовые читатели, критики, собратья по поэтическому цеху — были склонны сводить к единой рубрике все произведения, не имеющие естественной интерпретации в рамках повседневного опыта и нарушающие принятые в литературной традиции конвенции о связности текста. Кроме того, отдельные поэты-экспериментаторы на разных стадиях своего пути обращались к разной поэтике. В этих условиях нужно точно определить базовые термины «абсурд» и «парадокс», чтобы они не превратились в ярлыки, произвольно навешиваемые на те или иные произведения или их авторов.

Латинское слово absurdum (< лат. ab surdu, «к глухому», «к тупому») по своей внутренней форме значит «бессмыслица», «несуразица», «коммуникативная неудача». Тем самым, исконная сфера его применения — речевая ситуация, рассматриваемая в теории речевых актов[365]. Вместе с тем, оценка «абсурдное» применима и по отношению к тексту, т. е. речевому произведению, ибо коррелятом речевой ситуации всегда служит некоторый текст, удовлетворяющий условиям связности. Чтобы показать это, рассмотрим три типа коммуникативных неудач.

A) X обращается к Y-y с некоторой целью. Слова Х-а не являются связными, поэтому его обращение к Y-y не достигает цели, что приводит к коммуникативной неудаче.

Б) X обращается к Y-y с некоторой целью. Слова Х-а сами по себе являются связными, но их содержание не соответствует ситуации, вследствие чего Y не может восстановить цель речевого акта Х-а, что приводит к коммуникативной неудаче.

B) X обращается к Y-y с некоторой целью. Слова Х-а не являются связными, но тем не менее Y-y удается восстановить цель речевого акта Х-а. Если ограничить состав ситуации говорящим (X) и слушающим (Y), то речевой акт Х-а будет признан успешным. Если же ввести в состав ситуации третьего участника — наблюдателя / читателя (Z), выявится коммуникативная неудача, так как никакой Z не сможет понять, за счет чего Y дешифровал бессвязный текст Х-а. Соответственно, Z не сможет успешно применить данный текст ни в какой другой речевой ситуации. Итак,

• Абсурд — категория, обращенная к тексту / ситуации, где говорящий произносит тексты, нарушающие условия языковой связности, либо совершает поступки, не соответствующие нормам целесообразного поведения.

Очевидно, понятие абсурда в предложенном толковании применимо к тому же кругу объектов, что и парное ему понятие смысла. Поэтому употребления термина «абсурд» в искусствоведении уместно ограничить связными текстами и фрагментами связных текстов, имеющих вербальную форму. Возможны абсурдные (абсурдистские) стихотворения и романы, но едва ли существует «абсурдная» или «абсурдистская» живопись и музыка[366]. Особый вопрос, применима ли оценка «абсурд» к литературным программам изобразительных или музыкальных произведений, мы здесь обсуждать не будем.

Поскольку абсурдные ситуации в повседневном опыте аномальны, трудно ждать от авторов, сознательно порождающих абсурдные произведения, наивного отношения к собственному тексту. Абсурдистская поэтика неизбежно содержит рефлексию над ролью абсурда в жизни и его отражением в искусстве. Для абсурдиста видимая бессмыслица — первый план и одновременно стимул искать особый мир, где алогичный текст или нелепая ситуация обретут смысл. Часто подобный подход оборачивается для писателя XX в. игрой с онтологическим статусом: возможный мир оказывается осмысленным, а реальный мир — абсурдным. Тем самым, содержательное истолкование абсурдистского текста парадоксальным образом возвращает комментатора к поискам скрытого смысла в эзотерической литературе, апеллирующей к узкому кругу посвященных.

Слово «парадоксальный», проникшее в последнюю фразу, побуждает внимательней отнестись к термину «парадокс» и уточнить соотношение парадоксального и абсурдного. Если характеристика «абсурдное» применима к произвольным высказываниям, в том числе элементарным (т. е. выражающим единственную пропозицию), то характеристика «парадоксальное» применима к рассуждениям и, шире, логической форме текста. В логико-философской традиции парадоксальным считается правильное рассуждение, приводящее к противоречию вида р & ?| р или р ? ?| p[367]. Классический пример — Парадокс Лжеца: высказывание «Все критяне — лжецы» лишается истинностного значения и переходит в разряд неверифицируемых, если его произносит критянин. По Л. Витгенштейну и Г. X. фон Вригту, значение парадоксов состоит в том, что они знаменуют границы применения рассуждений в стандартной двузначной логике[368].

• Парадокс1 — правильное рассуждение, исходящее из ложных посылок или опирающееся на некорректные допущения и приводящее к противоречивому высказыванию, лишенному истинностного значения.

Такой подход полезен для совершенствования аппарата логики. Но оптимален ли он для анализа парадоксальных текстов в естественном языке?

Альтернативу предлагает философия лингвистического анализа, в своей экстремальной форме превращающаяся в апологию естественного языка — каждое высказывание, имеющее коммуникативное предназначение, a priori объявляется осмысленным[369]. Тогда парадокс — это просто высказывание или часть текста, неожиданные для слушателя / читателя.

• Парадокс2—текст, развертывание которого нарушает ожидания аудитории и требует от нее дополнительных усилий для восстановления связности.

Приняв такую точку зрения, нетрудно устранить любой парадокс, дав языковым знакам подходящие определения или постулировав особые правила общения. Так, для непротиворечивого истолкования Парадокса Лжеца достаточно принять, что слово «все» в высказывании «Все критяне — лжецы» означает «большинство» или «почти все», либо оговорить, что «толкуя о критянах, говорящий не имел в виду самого себя». Однако подобные толкования, объявляющие противоречие лишь формой, видимостью, а тавтологию — сутью парадокса, малосодержательны.

Остается третий путь — объяснять парадокс не законами употребления знаков, а структурой самого мира. Такой подход требует отказа от представления об единой предметной области и выхода за пределы двузначной логики. Эта задача решается в модальной логике, наиболее интересной (хотя и не единственной) интерпретацией которой на сегодняшний день является так называемая теоретико-модельная семантика, или семантика возможных миров, разработанная С. Крипке и Я. Хинтиккой[370]. Данная теория предполагает существование множества логических универсумов, или «возможных миров», связанных между собой отношением достижимости. В этом множестве есть выделенный элемент, который содержательно интерпретируется как «действительный мир».

• Парадокс3 — рассуждение / текст, дающее на выходе противоречивое высказывание, которое получает истинностное значение, если (и только если) для него может быть построен логический универсум, связанный с действительным миром отношением достижимости.

Перспектива данного подхода для текстологии и искусствознания очевидна. Ведь поэты и писатели (не только абсурдисты!), как известно, порождают свои особые, относительно замкнутые, миры. Нитями, ведущими от них в действительный мир, служат, во-первых, знаки и структуры естественного языка, во-вторых, некоторый общий набор имен и реалий (индивидов). Именно здесь логика парадокса смыкается с поэтикой абсурдного текста.

При переходе от элементарных речевых ситуаций к пространству текста следует принять во внимание ранее не упоминавшийся случай коммуникативной неудачи, связанной с обесценивающей тривиальностью сообщения. Немотивированное произнесение общих истин вида «Снег белый», «Небо синее», «У лошади четыре ноги» неуместно, но при наличии особого контекста соответствующие высказывания могут стать осмысленными. Кроме того, в художественном тексте порой находится место для высказываний вида «Снег черный», «У лошади восемь ног», отрицающих общепринятое. Тогда разрушение ожидаемого (абсурд, парадокс) становится суггестивным эффектом, ударом. Отсюда «квадратные колеса» Заболоцкого, его «восемь ног» «в (…) блестящем животе» коня. Не случайно область применения приема — именно проза, поэзия и, кстати, анекдот. Ведь связь абсурдного с комическим хотя и не универсальна, но вполне очевидна.

Но не ищем ли мы смысл и абсурд там, где их нет? Ведь согласно семиотическому закону, готовность аудитории признать абсурд, либо выделить в произведении элементы тайнописи превышает готовность автора последовательно выдерживать ту или иную программу в своем творчестве. За ответом обратимся к Даниилу Хармсу.

1. Хармс и поэтика абсурда

В русской литературе 1920—1930-х гг. тяга к абсурдному связана прежде всего с кружком обэриутов. Наиболее отчетливо черты абсурдистской поэтики представлены у Хармса, много экспериментировавшего с короткой нарративной формой. В ряде произведений использованные Хармсом приемы можно наблюдать в чистом виде, что говорит о последовательности автора.

Имена собственные как интродуктивные формулы возможного мира

В рассказах Хармса уже состав имен собственных, с которых часто начинается текст, указывает читателю на то, что речь пойдет об особом извращенном мире, отличающемся от реального, и что в нем действуют свои законы. Сюда можно отнести не только персонажа по имени Гвоздиков, который забивает гвозди в рояль (Ж.-Ф. Жаккар, устное сообщение)[371], но и великого императора, которого почему-то зовут Александр Вилъбердат, альпинистов Бибиковаи Аугенапфеля, все время скатывающихся с горы, спиритистов Макарова и Петерсена, неприятные и странные сочетания фамилий, имен и отчеств вроде Федя Давидович, Абрам Демьянович Пантопасов и т. п. Реже роль интродуктивных формул возможного мира у Хармса играют целые фразы, содержащие гротескные оксюморонные сочетания [372].

Подчеркнутая монотонность, отсутствие развертывания ситуации

Данный прием, аналогичный эффекту рамки или замкнутого пространства, объединяющего разнородные или случайные предметы в композиции из вещественных объектов, использован в диалоге «Математик и Андрей Семенович», на протяжении которого заглавные персонажи обмениваются бессмысленными репликами. Математик провозглашает: — Я вынул из головы шар, я вынул из головы шар, я вынул из головы шар, я вынул из головы шар. На что Андрей Семенович отвечает: — Положь его обратно, положь его обратно, положь его обратно, положь его обратно и т. д.[373] Эффект «рамки» подчеркнут также в монологических текстах «Случай с Петраковым» и «Встреча», монотонное развертывание которых обрывается фразой «Вот, собственно, и все».

Парадоксальное развертывание текста

Данный прием прослеживается в большинстве произведений Хармса, но в некоторых случаях он становится главным композиционным принципом короткого текста, как в «Голубой тетради № 10», где упоминается рыжий человек, у которого не было волос, так что рыжим его называли условно, и в фрагменте о рождении Бубнова, где сообщается, что отец Бубнова по фамилии Фы полюбил мать Бубнова по фамилии Хню. Все парадоксы этого типа обыгрывают проблему номинации и подталкивают читателя к выводу о том, что ранее встретившееся выражение — «рыжий человек» или «Бубнов» — не есть истинное имя денотата либо у денотата несколько имен, причем каждое из них характерно для своего мира. Правомерно заключить, что фамилия «Бубнов» не более чем условный ярлык, приклеенный к родителям персонажа, их подлинные имена (по крайней мере, более подлинные, чем Бубнов) — Фы и Хню. Имена Фы и Хню служат константами замкнутого мира, где разворачивается действие, и в этом их ценность. Здесь мы вновь сталкиваемся с законами теоретико-модельной семантики, отвергающей имена-ярлыки и требующей имен, которые твердо идентифицируют индивида в пределах данного возможного мира.

Отстранение текста от ситуации

Данный прием использован Хармсом в диалоге Григорьева с Семеновым. Григорьев ведет беседу, каждый раз ударяя Семенова по морде. Сам по себе текст диалога логически связен. Абсурдной ситуацию делает поведение Семенова, который, вместо того чтобы дать Григорьеву отпор, продолжает отвечать на его реплики:

Григорьев (ударяя Семенова по морде). А вот мне никогда не бывает холодно!

Семенов. Это совершенно правильно, что вы говорите, что вам не бывает холодно. У вас такая натура.

Объединение разнородных событий в рамках перечня

Данный прием наиболее явно эксплицирован в детском стихотворении Хармса «Цирк Принтинпрам», имеющем подзаголовок «Невероятное представление»[374]. Вопреки названию, почти все перечисляемые номера цирковой программы выглядят нарочито обыденными — Клоун Петька ударит клоуна Кольку / Клоун Колька ударит клоуна Петьку / Ученый попугай/ Съест моченую редьку и т. п., — элемент иррациональности кроется, скорее, в самом факте их упоминания, неоправданно точных цифрах (4000 петухов… из 4 сундуков) и эпитете ученый (ученый попугай, ученые комары и т. д.). Ключ состоит в том, что эти сами по себе рядовые события, будучи объединены в рамках перечня, составляют фантастическую картину мира, где находится место для Ивана Кузьмича с пятью головами, появляющегося к концу стихотворения. Непредсказуемость номеров и одинаковая мерка, применяемая к клоуну Кольке и монстру о пяти головах, — принцип абсурдного мира. Тот же композиционный прием использован Хармсом в, казалось бы, совершенно несходном тексте, несущем противоположный эмоциональный заряд, — «Начале очень хорошего летнего дня (Симфония)».

С эстетикой перечня и стихотворением Хармса о цирке любопытным образом перекликается знаменитый кукольный спектакль Сергея Образцова, ставший событием в культурной жизни страны. Создатель этого спектакля, пародирующего стилистику и состав номеров типового концерта советской эпохи, первоначально назвал его «Обыкновенным концертом», но под давлением цензуры сменил название на «Необыкновенный концерт». Тем самым, Образцов пришел к тому, с чего начал Хармс.

Рассмотренные факты позволяют сделать двоякий вывод. Они подтверждают осознанное и дискретное применение Хармсом приемов абсурдистской поэтики и показывают ее глубокое внутреннее родство с логической моделью, лежащей в основе семантики возможных миров. Для того чтобы интерпретировать абсурдный текст, нужно отказаться от представления о единстве мира и построить особый возможный мир. Уже акт создания абсурдного текста является опытом построения такого мира; чем более осознанно действует автор, тем меньше усилий нужно читателю, чтобы это понять.

Отмеченная параллель может быть только типологической. Хотя основания модальной логики были заложены в 1920—1930-е гг. К. И. Льюисом и Я. Лукасевичем, адекватная семантическая интерпретация была предложена лишь в 1960-е гг. К тому же Хармс не обладал достаточной математической подготовкой, чтобы оценить перспективу неклассических систем в логике. Скорее можно ставить вопрос о косвенном влиянии литературы XX в. на сознание ученых, формализовавших понятие возможного мира.

Обратимся теперь к представителям противоположной тенденции и к фигуре Осипа Мандельштама.

2. Мандельштам и поэты-эзотерики

Среди многочисленных претензий к поэзии Мандельштама не последнее место занимают обвинения в «бессмыслице», «невнятности», «отсутствии логики», словом, в том, что составляет суть понятия абсурд. Среди оценивавших Мандельштама подобным образом Г. Адамович с М. Цветаевой[375]. Не избежал дежурного слова «бессмыслица» в применении к Мандельштаму и другой великий поэт, сам испытавший влияние Мандельштама — Николай Заболоцкий. В получившем широкую известность стихотворении 1948 г.[376] Заболоцкий походя клеймит «бессмысленность скомканной речи» адресата, что в контексте самого стихотворения кажется скорее риторическим штампом, нежели непосредственной мишенью критики. По сути, Заболоцкий обвиняет Мандельштама совсем в другом — в играх со смыслом, стремлении спрятать смысл от рядового читателя. Иными словами, в эзотерике:

Нет! Поэзия ставит преграды

Нашим выдумкам, ибо она

Не для тех, кто, играя в шарады,

Надевает колпак колдуна.

Сегодня обвинения Мандельштама в абсурдизме выглядят курьезом. Гораздо более опасно мнение об эзотеричности его поэзии, поддерживаемое трудами ученых-комментато-ров, многие из которых уверены, что поэт писал специально для них, минуя нечутких современников. Действительно ли, однако, поэт забавлялся, загадывая читателям шарады, как утверждал Заболоцкий?

В работе В. И. Циммерлинга «Промер», написанной в 1975 г.[377], предложен разбор программы некоторых темных, с общепринятой точки зрения, стихов Мандельштама, в том числе знаменитой «Грифельной Оды» (1923/1937). Не пересказывая деталей анализа, подчеркнем главные выводы. Поэзия Мандельштама коммуникативна и внятна. Обращаясь к сложнейшим материям (темой «Грифельной Оды» является творчество и творческий процесс), поэт разрабатывает собственный ассоциативно-культурный язык, помимо общепонятных аллюзий (грифельная доска старого Державина, Пушкин, Лермонтов) и мотивов (четыре стихии — вода, земля, воздух, огонь; оппозиции день / ночь, рациональное / иррациональное, звук / запись) включающий индивидуальные — разомкнутая подкова, противоположная сомкнутому перстню, крутые козьи города, цивилизация, отдаляющая нас от овечьих селений, пребывающих в иррациональном бреду овечьих полусонок, голодная вода интуиции, претворяемая в горящий мел возникающей речи, и многие другие поразительные образы. Вся эта сложнейшая система доступна любому читателю, вступающему в диалог с поэтом. В то же время, принципиальная открытость ассоциативно-культурного языка Мандельштама означает, что никто не может претендовать на единственно правильную интерпретацию его стихов. Поэтому в его поэзии нет и не может быть тайнописи, равно как нет порога компетенции, разделяющего знатоков, якобы владеющих простым толкованием «темного» текста, и рядовых читателей.

Свое негативное отношение к бессодержательному или невнятному, как к «лепету», Мандельштам красноречиво выразил в стихотворении «Чертежник пустыни» (1933 г.): Меня не касается трепет / Его иудейских забот — / Он опыт из лепета лепит / И лепет из опыта пьет[378]. Первую строфу этого восьмистишия можно понять и как манифест против любителей эзотерики, ищущих простоту там, где ее нет:

Скажи мне, чертежник пустыни,

Арабских песков геометр,

Ужели безудержность линий

Сильнее, чем дующий ветр?

Но если Мандельштам — неподходящий кандидат на роль эзотерика, где искать истоки эзотерической традиции в русской литературе? Предложим наш вариант ответа на этот вопрос.

В 1917 г. вышел филологически точный перевод песен «Старшей Эдды», выполненный талантливой переводчицей С. Свириденко (псевдоним поэтессы Софьи Свиридовой)[379]. Переводчица попыталась воссоздать на русской почве древнегерманский аллитерационный стих без конечной рифмы, а также стилистику поэтических синонимов и эддических кеннингов (парафраз). Успех перевода пробудил интерес к архаичной древнегерманской поэзии, где аллитерирующие слова всегда перекликаются по смыслу. Мотивированность аллитерации подтолкнула ряд поэтов к отождествлению аллитерации как метрического приема и зауми, т. е. языка-ключа, позволяющего непосредственно перейти от звука к смыслу. Теоретик зауми А. В. Туфанов (1877–1941), повлиявший на Введенского и Хармса, прямо называл свои стихи «аллитерационными». Сам Хармс в 1920-е гг. также много экспериментировал с заумью, искажая или полностью изменяя звуковую форму слов[380].

Эддическая поэзия в оригинале не была ни заумной, ни эзотерической[381] В то же время, параллельно ей существовала другая разновидность аллитерационной поэзии — поэзия скальдов, где расподобление звуковой формы и смысла, стиховой строки и синтаксиса предложения зашло значительно дальше[382]. Первые точные переводы поэзии скальдов на русский язык были опубликованы в 1950-е гг. в изданиях, вышедших под общей редакцией М. И. Стеблин-Каменского. За ними последовали переводы, выполненные С. В. Петровым и О. А. Смирницкой. Предпринимал свою попытку и автор статьи[383]. Особняком стоит вышедшая в 1979 г. в серии «Литературные памятники» книга «Поэзия скальдов», где собраны переводы ленинградского поэта С. В. Петрова[384]. Мы не знаем биографических линий, связывающих С. В. Петрова с кружками заумников и обэриутов, но не подлежит сомнению, что именно эксперименты русских поэтов 1920–1930 гг. заложили основу для освоения русским стихом далекой от него древнеисландской скальдической традиции. Возможность нарушить линейность речи, разорвать смысловую цельность строки, заменить привычное слово синонимом или парафразой — завоевание русской литературы XX в. Именно потому ни на один другой европейский язык скальдов до сих не переводили подобным образом:

Скальду не тоска ли

Скалы лба сковала?

Я сыскал, кто скалы

Скинул с лика ныне.

Князь сравнял кручины

Кручи мне обручьем,

Глаз мой глянул с лаской,

Горя нет во взоре.

(Пер. С. В. Петрова)

Аналогия между ранними опытами поэтов-заумников и позднейшими переводами скальдов, конечно, не абсолютна. Важно, что за последние полвека благодаря переводам на русской почве возникла небольшая, но устойчивая аудитория потребителей эзотерической поэзии, ищущая и находящая (пусть в комментариях к научным изданиям!) язык-ключ к внешне бессвязному стиху. Так, четверостишие, подобное приводимому ниже, производит впечатление полной бессмыслицы — но только до тех пор, пока читатель не узнает, что выдра вод — это корабль, а Гуннар храпа ветра — конкретный человек:

Шестикратно — выдру

Вод отселе к суше

Гуннар храпа ветра

Снаряжал в походы.

В чисто эзотерической традиции, примером которой служат оригинальные тексты скальдов и их русские имитации, существует одно, и только одно, правильное толкование, открывающее смысл текста[385]. В данном примере смысл тривиален: «X (из контекста устанавливается имя Х-а = Торгейр) шесть раз вел свой корабль из Исландии в другие страны».

В последнем разделе статьи еще раз обратимся к Н. А. Заболоцкому — на сей раз не как к критику, а как к поэту и собственному цензору.

3. Заболоцкий: цензура и самоцензура

В. Кожинов, автор предисловия к одному из сборников стихов Заболоцкого, высказал мнение, что в упомянутом выше стихотворении 1948 г. «Читая стихи» поэт имел в виду не столько Мандельштама, сколько самого себя[386]. Это мнение более чем спорно, так как в портрете перечитываемого и осуждаемого поэта много узнаваемых черт Мандельштама и ни одной характерной черты Заболоцкого[387]. Тем не менее, затронутую Кожиновым проблему не стоит игнорировать: об этом говорит как эволюция стиля Заболоцкого, так и радикальная правка, которой он подверг многие из своих ранних стихов. Нас будет интересовать стихотворение «Бродячие музыканты» (август 1928 г.), ранняя редакция которого опубликована в сборнике «Столбцы». Поздняя редакция возникла в 1950-е гг. в период подготовки последнего прижизненного издания стихов поэта. Она на 5 строк короче и не совпадает с ранней по составу: Заболоцкий не только менял отдельные слова и рифмы, но и вычеркивал целые строки, добавляя новые, убирал и добавлял детали, менял образный строй.

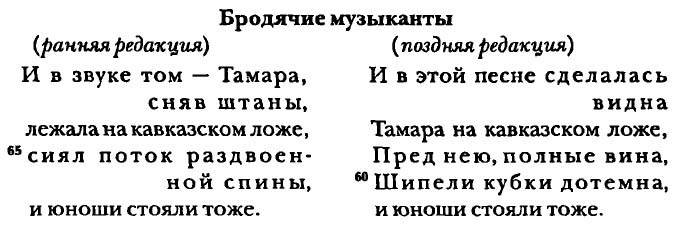

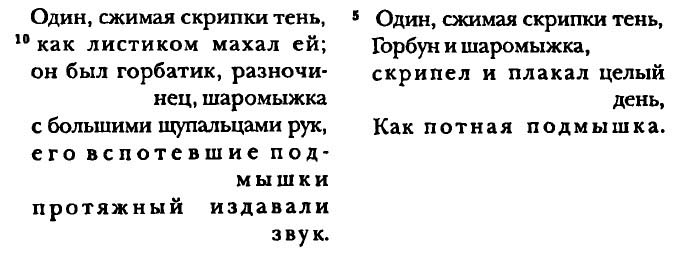

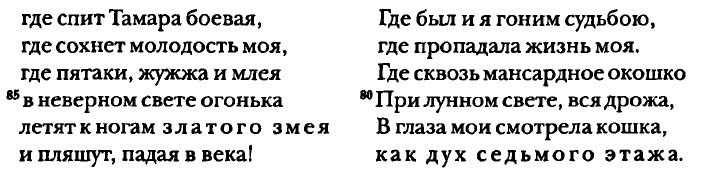

В нескольких местах произведенная замена может объясняться цензурными соображениями, ср. пассаж о царице Тамаре:

Можно было бы ожидать, что большинство замен продиктовано желанием сделать стих более понятным и емким. Анализ убеждает в обратном: молодой Заболоцкий стремился к остроте образа и точности описания, в то время как зрелый Заболоцкий тяготел к стандартной стилистике, поэтому выбор лексики и метафор в поздней редакции выглядит значительно менее оправданным. Так, певец в ранней редакции «уста тихонько отворил», в то время как поздняя редакция заставляет его открыть рот пошире — «уста отважно отворил». Еще более показательно описание скрипача со вспотевшими подмышками, издающими протяжный звук: рифма и звуковой материал ранней редакции содержат впечатляющую звукописную имитацию протяжного звука скрипки. Напротив, выражение «плакал как потная подмышка», появляющееся в поздней редакции, функционально не нагружено и потому выглядит произвольным:

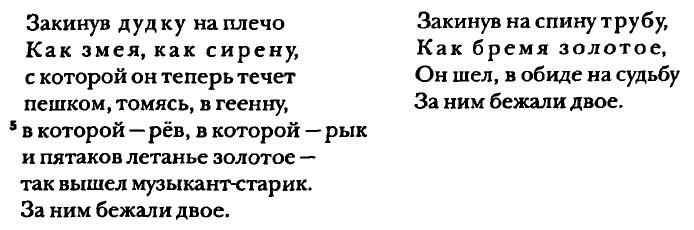

Ранняя редакция начинается и завершается с музыкального мотива — труба (или валторна) уподоблена золотому змею. В поздней редакции Заболоцкий этот мотив снял.

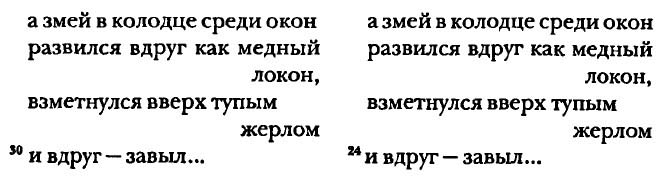

Вследствие этого оставленное Заболоцким упоминание о змее в строке 21 поздней редакции становится немотивированным. В итоге абсолютно идентичный текст воспринимается в разных редакциях по-разному.

Нежелание упоминать змея в конце стихотворения приводит Заболоцкого к необходимости ввести новый мотив. Это дарит нам новый, великолепный образ кошки как духа седьмого этажа — образ, почти не мотивированный предыдущей частью текста.

Какую редакцию предпочесть — дело вкуса. Примечательно, однако, что процесс правки и изменение субъективного ощущения стиха, вопреки декларированной установке и в ущерб точности описания ситуации, влекли Заболоцкого в сторону абсурдистской поэтики.

4. Заключение

Поэтическая практика и рассмотренные дедуктивные модели лишь отчасти соответствуют друг другу. Тем не менее, связь между ними нужно учитывать, так как они существуют в едином культурном пространстве, взаимно обогащая друг друга. Затронутые в статье частные проблемы искусствоведения требуют дальнейшего изучения.

Что касается общетеоретических проблем, то здесь предпринятый анализ показал перспективность комплементарного применения двух подходов к анализу дискурсивных явлений и интерпретации абсурдного текста. Базовые понятия абсурда и парадокса имеют разную онтологию. Понятие абсурда как коммуникативной неудачи опирается на теорию речевых ситуаций, абсолютизирующую диалогическую функцию речи. Понятие парадокса опирается на теорию рассуждений, абсолютизирующую способность порождать логически связные монологические тексты. Тем не менее, сферы абсурдного и парадоксального пересекаются, так как развертывание связного текста на естественном языке может пониматься как ряд диалогических ситуаций. Возникающий парадокс снимается двумя основными способами, различие между которыми примерно соответствует различию между двумя типами литературных произведений. В первом случае парадокс разрешается за счет введения конвенций на употребление языковых знаков и разработки специального метаязыка, снимающего неоднозначность общедоступного языка; данный путь воплощается выделенной в статье моделью Парадокс2 и поэтикой эзотерической литературы. Во втором случае парадокс разрешается за счет принятия особой онтологии, отказывающейся от постулата об единстве мира; данный путь воплощается выделенной в статье моделью Парадокс3 и поэтикой абсурдистской литературы.

Литература

Вригт 1986 — Г. X. фон Вригт. Логико-философские исследования: Избранные труды: Пер. с англ. / Общ. ред. Г. А. Рузавина и В. А. Смирнова. М.: Прогресс, 1986.

Глоцер 1999 — В. Глоцер. Марина Дурново: Мой муж Даниил Хармс// Новый мир. 1999. № 10.

Кожинов 1989 — В. Кожинов. Предисловие // Н. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Тула: Приокское кн. изд-во, 1989.

Петров, Стеблин-Каменский 1979 — С. В. Петров, М. И. Стеблин-Камен-ский (подгот. изд.). Поэзия скальдов. Л.: Наука, 1979.

Свириденко 1917 — С. Свириденко (пер., введ., предисл. и коммент.). Эдда. М.: М. и С. Сабашниковы, 1917.

Циммерлинг 2000 — А. В. Циммерлинг (пер. с др. — исл., общ. ред. и коммент.). Исландские саги. М.: Языки рус. культуры, 2000. (Стихи в пер. Ф. Б. Успенского и А. В. Циммерлинга.)

Циммерлинг 2000а — А. В. Циммерлинг. Исландские скальды и их аудитория // Исландские саги. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Циммерлинг 1993 — В. И. Циммерлинг. Промер // Сохрани мою речь: Мандельштамовское общество. Т. 4. № 2. М.: Книжный сад, 1993.

Циммерлинг 1999 — В. И. Циммерлинг. Да и нет не говорите. М., 1999.

Якобсон 1985 — Р. Якобсон. Избранные работы: Пер. с англ., нем., франц. М.: Прогресс, 1985.

Austin 1962 — J. L. Austin. Howto do Things with Words. Oxford: Oxford Univ. Press, 1962.

Hintikka 1969 — J. Hintikka. The modes of modality// Models for Modalities. Dordrecht, Holland, 1969.

Kripke 1963 — S. A. Kripke. Semantical considerations on modal logic I I Acta Philosophica Fennica. Fasc. XVI. 1963.

И. Бахтерев. Когда мы были молодыми: (Невыдуманный рассказ) // Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984.

Ж.-Ф. Жаккар. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб.: Академический проект, 1995.

Н. Заболоцкий. Избранное. Т. 1–2. М.; Л.: Худож. лит., 1972.

Н. Заболоцкий. Столбцы. 1. Л., 1929.

О. Мандельштам. Собрание сочинений. Т. 1–4/ Изд. подгот. Мандель-штамовским обществом; Сост. П. Нерлер и А. Никитаев. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993.

О. Мандельштам. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1979.

Д. Хармс. Горло Бредит Бритвою // Глагол. 1991. № 4.

Д. Хармс. Собрание произведений. Кн. 1–4/Сост. М. Мейлаха и В. Эрна. Bremen: K-Presse, 1978–1988.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Становление марксистской эстетики в 1920-е годы. Борис Арватов

Становление марксистской эстетики в 1920-е годы. Борис Арватов Говоря о становлении марксистской эстетики в 1920-е годы, мы имеем в виду особый режим теоретизирования о революционном искусстве, а не начальный этап или переход к таким респектабельным доктринам, как

Эпическое: генезис новой эстетики

Эпическое: генезис новой эстетики Новое монтажное искусство было названо эпическим именно потому, что отказывалось от традиционного мимесиса, в том числе от сюжета, который центрирован вокруг фигуры главного героя и завершается катарсисом. Слово «эпический» впервые

Логика взрыва

Логика взрыва Мы погружены в пространство языка. Мы даже в самых основных условных абстракциях не можем вырваться из этого пространства, которое нас просто обволакивает, но частью которого мы являемся и которое одновременно является нашей частью. И при этом наши

Апология эстетики серийных форм

Апология эстетики серийных форм Для Эко, как в свое время и для французского теоретика Эдгара Морена, нет ничего преступного в том, что критик втайне наслаждается объектом собственного анализа и восхищается тем, как виртуозно он сделан. Но какое отношение имеют

Воспоминания Александры Авксентьевны Крыжановской (6/V 1903, Одесса – 13/III 1984, Москва) Предисловие и публикация Т. В. Цивьян (Москва)

Воспоминания Александры Авксентьевны Крыжановской (6/V 1903, Одесса – 13/III 1984, Москва) Предисловие и публикация Т. В. Цивьян (Москва) От публикатора Когда-нибудь и наши письма и дневники будут иметь такую же незабываемую свежесть и жизненность, как все живое. Из дневников М. А.

Рождение готической эстетики

Рождение готической эстетики Огромный красно-золотой дракон крепко спал, порыкивая во сне и выпускал из ноздрей струи дыма. Крылья его были сложены, и это придавало ему сходство с чудовищной летучей мышью. Он возлежал на груде сокровищ, обхватив ее лапами и придавив

1. Логика тайны

1. Логика тайны 1.1.1.В самом первом приближении к проблеме таинственного естественно сказать, что оно являет собой такой мир, в который трудно попасть, который «прикрыт», замаскирован окружающей его средой. Если в этом наивном определении есть доля правды, то таинственное

4.1. Отвращение от эстетики

4.1. Отвращение от эстетики Бумага, порох и Борхес — из Китая. Душа и водка — из России. Агора, вино и лимитчики — из Греции. Фихте — из Саксонии. Он придумал немецкую нацию. Немцы придумали пиво. И Баумгартена. Баумгартен придумал эстетику. Репрессивное право культуры. Где

4.12. Преступление эстетики

4.12. Преступление эстетики Если красота там, за окном, то нельзя ли ее поселить здесь, рядом со мной. Вот собака. Она тоже была там. Теперь она здесь. Красота, как собака, виляет хвостом.Ее можно приручить. Приручили, и вот она у меня дома. Вот альбом. А вот кассеты.А это лубок.

3.1. Мода: реабилитация эстетики или продвижение образов

3.1. Мода: реабилитация эстетики или продвижение образов Искусство конца века XX достаточно легко отказалось от эстетической составляющей, провозглашая «КРАСОТУ» не только не необходимой, но враждебной подлинности и правде искусства. Однако стремление человека к

Г. И. Вздорнов Измалково в рисунках Марии Осоргиной. Москва – Пенза – Москва

Г. И. Вздорнов Измалково в рисунках Марии Осоргиной. Москва – Пенза – Москва В восемнадцати километрах от Москвы на окраине дачного поселка Переделкино находится одна из примечательных подмосковных – усадьба Измалково. Точнее сказать – то, что от усадьбы осталось. А

ЛОГИКА МАНИПУЛЯЦИИ

ЛОГИКА МАНИПУЛЯЦИИ 1. Термин «манипуляция» употребляется в строгом, собственном значении в научно- технической области, когда речь идет об обработке сырья или операциях с орудиями производства. С некоторых пор этот термин начали употреблять и в отношении людей: