В. А. Кошелев К. Н. Батюшков и Муравьевы: К проблеме формирования «декабристского» сознания

В. А. Кошелев

К. Н. Батюшков и Муравьевы:

К проблеме формирования «декабристского» сознания

Еще при жизни Батюшкова его трагическая судьба была поставлена в связь с крупнейшим явлением общественной жизни России того времени — восстанием декабристов. М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти», ссылаясь на устное свидетельство своего весьма информированного дяди, поэта И. И. Дмитриева, заметил: «Батюшков… был воспитан в доме Михаила Никитича Муравьева. С его сыновьями был он в связи дружественной. Очень вероятно, что они открывали ему свое известное предприятие. Батюшков, с одной стороны, не хотел изменить своему долгу; с другой — боялся обнаружить сыновей своего благодетеля. Эта борьба мучила его совесть, гнела его чистую поэтическую душу. С намерением убежать от этой тайны и от самого места, где готовилось преступное предприятие, убежать от самого себя, с этим намерением отправился он в Италию, к тамошней миссии, и везде носил с собою грызущего его червя. К этому могло присоединиться и то, что он был недоволен своею службою и посланником. По этой причине он должен был возвратиться в Россию; а там-то его и грызла его роковая тайна. Хотя это только догадка; но если она справедлива, то, может быть, поэтому-то он, в сумасшествии, и возненавидел всех прежних друзей своих, с виновными вместе и невинных. Известно, что он не мог слышать о них равнодушно…»[248].

«Догадка» И. И. и М. А. Дмитриевых была встречена, вероятно, с сочувствием: ни один из современников Батюшкова, откликавшихся на «Мелочи…», не счел нужным ее опровергать. Более того: она была повторена, независимо от Дмитриева и не в форме предположения, а как неоспоримый факт, в «Записках…» Н. И. Греча[249]. Н. Ф. Бунаков, автор одного из первых биографических очерков о Батюшкове, основанного на многочисленных разысканиях и беседах с еще живыми родственниками поэта, впервые указал на действительную причину его заболевания (генетическую, по линии матери, предрасположенность к сумасшествию), но опять-таки не опроверг Дмитриева, а, напротив, косвенно поддержал «догадку». Рассказывая, например, о поездке Батюшкова на юг в июне 1818 г., биограф привел характерную деталь: «В путь <Батюшков. — В.К.> отправился вместе с Сергеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом, который ехал к отцу своему в Одессу. Один, года четыре спустя, помешался; другой погиб впоследствии позорной смертью на виселице. Думали ли о такой ужасной судьбе полные жизни молодые люди, когда весело стремились на юг?»[250]

Л. Н. Майков в 1887 г. усомнился в этой «догадке», но высказал единственный, очень неотчетливый, аргумент, что она «опровергается хронологическими соображениями»[251]. Вероятно, имеется в виду, что заболевание Батюшкова началось в 1821 г., а восстание декабристов случилось четыре года спустя. Но ведь в 1816–1818 гг., при начале возникновения декабристских организаций, Батюшков был в полном расцвете жизненных и творческих сил и при этом весьма активно общался с младшими Муравьевыми…

Как бы то ни было, тема «Батюшков и декабристы» должна быть поставлена не в связи с самим восстанием и его последствиями, а — шире — в соотношении с декабристским движением 1810–1820-х годов, с эпохой становления декабристской идеологии и особенного «декабристского» сознания. Проблема эта уходит корнями в давние и устойчивые родственные связи и привязанности, оформившиеся в XVIII — начале XIX столетия. Именно эти связи и определили ту психологическую ситуацию житейского конфликта «долга и чувства», от которой и отталкивались авторы приведенной выше «догадки».

Дед К. Н. Батюшкова, Лев Андреевич, был женат на Анне Петровне Ижориной, родная сестра которой, Софья Петровна, была замужем за Никитой Артамоновичем Муравьевым. Николай Львович Батюшков (отец поэта) был двоюродным братом Михаила Никитича Муравьева (отца декабристов Никиты и Александра Муравьевых) и Федосьи Никитичны Луниной (матери Михаила Сергеевича Лунина). По другой линии М. Н. Муравьев приходился двоюродным братом Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу (отцу трех декабристов: Матвея, Сергея и Ипполита) и Захару Матвеевичу Муравьеву (отцу Артамона Захаровича Муравьева). Таким образом, всем семерым декабристам из этого родственного клана, образно названного Н. Я. Эйдельманом «муравейником»[252], Батюшков приходился троюродным братом. Они были людьми одного поколения (все — «дети 12-го года»), их сознание формировалось вроде бы в сходных общественных условиях, в одном кругу «личных» связей.

Варианты жизненной реализации подобных связей в каждом случае индивидуальны, но влияние их на сознание человека несомненно. К сожалению, сохранившиеся документы не позволяют представить эти отношения в сколь-либо полном виде. Но и фрагменты в данном случае уточняют и расширяют сложившиеся представления о преддекабристском движении в «александровскую эпоху».

1

Будущий правитель Северного общества Никита Михайлович Муравьев впервые упоминается Батюшковым в его письме к Н. И. Гнедичу от середины февраля 1810 г. Контекст этого упоминания примечателен: «Я гулял по бульвару и вижу карету; в карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба и на место галстуха желтая шаль. „Стой!“ И карета стой. Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым. Кто же лезет? — Карамзин!..» (II, 122)[253].

Батюшков описывает свою первую, случайную, встречу с Н. М. Карамзиным на московском бульваре. Никите Муравьеву, оказавшемуся невольным «устроителем» этого знакомства (Карамзин, лично не знакомый с Батюшковым, остановился потому, что узнал «маленького Муравьева»), еще 14 лет. Сам Батюшков на восемь лет старше и выступает в отношении к троюродному брату в роли старшего наставника. Эта роль принята им отнюдь не случайно.

Уже в конце XVIII столетия Батюшковы, жившие преимущественно в деревне и в провинции, и Муравьевы, обитавшие в столице, относились друг к другу очень трогательно. Как явствует из сохранившейся записной тетради Л. А. Батюшкова, деда поэта, за 1798 год (в ней сохранились черновики писем Льва Андреевича)[254], он активно переписывался со своим свояком Н. А. Муравьевым, а приезжая в Петербург, останавливался у него. У него же отец поэта ссужался деньгами[255], он же много хлопотал о службе Николая Львовича[256].

М. Н. Муравьев, отец декабристов, принимая на себя около 1802 г. опеку над Константином Батюшковым (только что выпущенным из пансиона И. А. Триполи и пожелавшим жить в Петербурге), как бы продолжал сложившуюся родственную традицию. Будучи товарищем министра народного просвещения, Муравьев-старший устроил его к себе секретарем[257], обеспечив выгодное и престижное место по службе. В глазах своего воспитанника он быстро стал любимым «дядюшкой» (как бы заменившим не очень любимого отца), а также «благодетелем» и наставником. Отправляясь в 1807 г. в действующую армию, Батюшков заметил о нем: «Я могу сказать без лжи, что он меня любит, как сына, и что я мало заслуживаю его милости» (II, 66)[258].

Через полгода после того М. Н. Муравьев скончался — и Батюшков, в соответствии с той же родственной традицией, ощутил некий духовный долг перед «дядюшкой», который при жизни выступал в его сознании как бы параллельно с собственным отцом. «Я ему обязан всем…» (II, 309) — это признание, относящееся к 1814 году, фиксирует уже некий мифологизированный облик Муравьева-отца. Батюшков воспринимает его не просто как собственного наставника в юности, но как явление, причастное к «воспитанию» чувств целого поколения людей: «Я долгом, и священным долгом поставлю себе возвратить обществу сочинения покойного Муравьева» (II, 309).

Родственный аспект этого «священного долга» тоже с течением времени мифологизировался. В семейных письмах поэта вдова Муравьева, Катерина Федоровна, и его дети (прежде всего, старший — Никита) выступают в непременной связи с покойным. Катерину Федоровну, отмечает Батюшков, «…Михайло Никитич забыл здесь как нарочно затем, чтоб утешить его родственника» (II, 304); а его дети — «вот сокровища, которые оставил нам Бог и Михайло Никитич, покидая нас навек» (II, 307). В соответствии с этим для Батюшкова возникала идея «долга»: «Если Михайло Никитич любил меня, как ребенка… то он же не требует ли от меня еще строже пожертвований, нет, не пожертвований, но исполнения моего долга во всей его силе!» (II, 343).

Эту идею «долга» Батюшков стремится реализовать не только при издании сочинений Муравьева, но и в вещах более «домашних»: он собирается взять на себя воспитание его старшего сына. Никита Муравьев постоянно поминается в письмах Батюшкова, так сказать, «в контексте» своего отца: «…из него будет человек, достойный своих родителей» (II, 343); «…он живой портрет отца своего во многих отношениях, по сердцу и уму» (II, 365); «Он вырастет Михаилом Никитичем, наш милый брат Никита. С этой стороны мы осчастливлены» (II, 500).

Когда-то Батюшков испытал на себе муравьевские уроки «морального обучения»: многочисленные примеры этих уроков он приводит в письмах, и в наследии своего воспитателя ценит прежде всего педагогический аспект: «Казалось, в его виде посетил землю один из сих гениев, из сих светильников философии, которые некогда рождались под счастливым небом Аттики и доя развития практической и умозрительной мудрости, для утешения и назидания человечества красноречивым словом и красноречивейшим примером» (I, 37). Между тем Муравьев-отец, бывший действительно опытным педагогом, решил к концу жизни сам вести обучение Никиты. Он, пишет Н. М. Дружинин, «придавал большое значение практической педагогике и собрал в своей библиотеке разнообразные книги по этому вопросу: пособия Амоса Коменского, сочинения Фенелона, аббата Белегарда, Герта и Бецкого. Книга Руссо „Эмиль, или О воспитании“ была предметом его особенного внимания. Имея опыт преподавателя и склонный к моральному обучению, отец собирался непосредственно руководить образованием своего сына»[259]. Сыну еще 10 лет — отец, вероятно, готовит его по модели «естественного» воспитания, заданной Руссо. Батюшков, собираясь продолжить начатое отцом, имеет в виду ту же модель. Конечным результатом воспитания должен оказаться человек, вполне свободный в мыслях и поступках, действующий сообразно с велениями «природы» и обладающий разносторонними знаниями и широким взглядом на вещи: «В таких людях имеет нужду общество» (II, 343).

Однако для «отроческого» периода воспитания Никиты отец счел нужным довериться специалисту — швейцарцу de Petra, который и продолжил общую «руссоистскую» линию педагогики. Батюшков, вероятно, был в курсе этих воспитательных исканий швейцарца, так как в письмах к нему от Е. Ф. Муравьевой находим характерные приписки типа: «Никотинька и M-r de Petra усердно тебе кланяются. Они ездят в университет по обыкновению» (письмо от 6 марта 1812 г.)[260].

Между тем в апреле 1812 г. воспитатель Никиты «заболел нервической горячкой и в 9-й день умер». Батюшков, получивший это известие, восклицает (в письме к сестре): «Какой удар для К<атерины> Ф<едоровны> и для Никиты!.. И впрямь, кто заменит Петра?» (II, 211) Последний вопрос в данном случае — риторический. Во-первых, Никите исполнилось уже почти 16 лет, настала пора «юности мятежной», и de Petra становился лишним: в том же цитированном выше письме Катерина Федоровна просила Батюшкова похлопотать о том, «чтоб поместить M-r de Petra в библиотеку или куды-нибудь в другое место»[261]. Во-вторых, Батюшков прекрасно понимал, что заменить незаменимого, но вполне сыгравшего свою роль швейцарца должен он сам. В тот самый день, когда он узнал о смерти воспитателя, он пишет Никите первое письмо: «Я не стану утешать тебя, мой верный, добрый и чувствительный брат и друг… прошу, однако ж, тебя вспомнить, что есть люди на свете, которые тебя любят от всего сердца» (II, 212). Далее в письме следует ряд практических и моралистических советов о том, как смиряться с несчастьем и продолжать вести «правильную жизнь». В следующем письме (от 30 мая) Батюшков уже непосредственно приступает к «воспитанию»: пишет о путях «утешения» («…слезы для нас, бедных странников, имеют свою сладость…»), сетует на «погрешности против языка», отысканные в письме Никиты, дает ряд педагогических указаний («Береги себя, ходи более пешком, особливо по утрам»; «…почаще езди верхом», «Пиши более по-русски и читай Нестора и летописи…») и, наконец, выражает надежду скорее испросить «отпуск» по службе (он только что поступил служить в Императорскую Публичную библиотеку) и «прилететь на крыльях» в Москву, дабы заняться воспитанием лично (II, 216–217). Е. Ф. Муравьева, со своей стороны, начала планировать переезд семьи из Москвы в Петербург…

Батюшков как будто не замечает всей противоестественности этой «воспитательной» ситуации. В свое время его собственные отношения с М. Н. Муравьевым (тоже далеко не идеальные) могли быть восприняты не только как отношения подчиненного с начальником, но и как отношения «сына» с «отцом». Муравьев был на 30 лет старше, имел богатый педагогический, служебный и литературный опыт и был крупным авторитетом для многих современников. Батюшкову сейчас 25 лет, и воспитанник его (девятью годами моложе) может в лучшем случае воспринять его как «старшего брата», «красноречивое слово и красноречивейший пример» которого не очень-то убедительны… А та «идеальная» система Муравьева-отца, которую Батюшков собирается взять за основу, с ее нарочитым сентиментализмом, культом «чувствительности» и «слез», уже ощущается «детьми 12-го года» как навсегда устаревший анахронизм.

Это письмо — последнее из сохранившихся «довоенных» писем Батюшкова. В нем, между прочим, поминаются другие его юные родственники (по отношению к которым поэт хочет играть роль «старшего наставника»): «Сережа Муравьев тебе кланяется, он у меня часто бывает и в болезни меня не покидал. Поцелуй брата Сашку и мученика лихорадки Ипполита, попроси их, чтобы они меня не забывали» (II, 217). Но начавшаяся война разрушила «воспитательную» ситуацию. «Матюша» и «Сережа» Муравьевы-Апостолы оказались в действующей армии; «Никотинька» отправился на фронт летом 1813 г., почти одновременно с самим Батюшковым. А через три с половиной года после этого письма «братья», так и не успевшие воспринять уроков добровольного «наставника», стали организаторами первого тайного общества — Союза спасения.

2

Вернувшись с войны, Батюшков обнаружил «маленького Муравьева» уже выросшим, сложившимся человеком, отличившимся под Лейпцигом и Дрезденом кавалером Анненского и Владимирского крестов, человеком, уже «не подлежащим» нравственному воспитанию. У Батюшкова, правда, еще теплится надежда, что он может «направить» брата на путь истинный: «Молодой Муравьев будет украшением России, если он пойдет по стопам своего отца» (II, 336). Те «советы», которые он посылает Никите, нацелены именно в сторону «отцовского» пути: «…прошу его не все жить умом в лагере, танцевать более, выражаться, веселиться и писать по-русски. Русский язык — его орудие; твердите ему потихоньку, милая тетушка; орудие к славе, язык, а не сухая ученость — часто бесплодная! Не сказывайте, что это мой совет. Высылайте его как можно чаще в вихорь светский» (II, 412). Самое замечательное в этом пассаже — его дата: 14 ноября 1816 г. — разгар бурной «заговорщической» деятельности Союза спасения.

Все чаще ощущает Батюшков в отношениях с «Никотинькой» нечто вроде растерянности и постоянно пытается сгладить элемент нравственного непонимания. Одна из таких попыток — послание «К Н<иките>», написанное летом 1817 г. и сразу же пересланное Н. И. Гнедичу для включения в уже печатающийся второй том «Опытов в стихах и прозе». «Вот и мои стишки, — сообщает Батюшков в письме. — Так, это сущая безделка! Посланье к Никите Муравьеву, которое, если стоит того, помести в книге, в приличном оному месте… Я это марал истинно для того, чтобы не отстать от механизма стихов, что для нашего брата-кропателя не шутка. Но если вздумаешь, напечатай, а Муравьеву не показывай, доколе не выйдет книга: мне хочется ему сделать маленький сюрприз» (II, 449).

В центре этого стихотворения — описание боя, воинского быта, а главной лирической темой «становится особое радостное оживление, охватывающее воина»[262].

Как весело перед строями

Летать на ухарском коне

И с первыми в дыму, в огне,

Ударить с криком за врагами!

(I, 238)

Показательно, что это стихотворение никто из исследователей даже не пытался рассмотреть как послание, — хотя сам Батюшков, отнюдь не чуждый жанрового мышления, обозначил его именно так. Между тем здесь почти отсутствуют конкретные признаки послания: адресат обозначен весьма условно («товарищ мой», «юный воин»), автор отказывается от привычных черт поэтического облика «ленивца» и от устойчивых поэтических образов. Основная мысль, принимавшая в классических посланиях Батюшкова характер «нравственного» поучения, здесь оказывается весьма зыбкой — все, кажется, сводится к развернутой картине «радостного» боя и «спасительных» биваков.

Но почему именно к Никите Муравьеву обращен весьма странный с логической точки зрения финал послания: лирический герой («я») обращается к адресату («ты») с призывом внять «беспокойному» духу и бежать прочь от «вялого мира»… И далее:

Спокойся: с первыми громами

К знаменам славы полетишь;

Но там, о горе, не узришь

Меня, как прежде, под шатрами!

Забытый шумною молвой,

Сердец мучительницей милой,

Я сплю, как труженик унылой,

Не оживляемый хвалой.

(I, 239)

Откуда этот «сон разума»? На чем зиждется возникшее противопоставление «юного воина» и «труженика унылого»? Почему столь активным оказывается мотив «отделения» себя от «Никиты»?

Как бы то ни было, Н. М. Муравьев воспринял этот «маленький сюрприз» (так же как и вышедшие из печати «Опыты…») весьма своеобразно. Один из экземпляров Батюшков подарил ему, сопроводив следующей надписью на фронтисписе 1-го тома: «Любезному брату и другу Никите Михайловичу на память. Ноября 9. 1817 г. Петербург. Константин Батюшков»[263]. «Никита Муравьев, — заметил Д. Д. Благой, — покрыл 1-ый том подаренного ему экземпляра „Опытов“… целой сетью то негодующих, то иронических замечаний на полях». Замечания эти, по мнению исследователя, свидетельствуют о «резкой разнице политических взглядов и настроений Батюшкова и Муравьева, которая… отчетливо ощущалась последним и, конечно, не давала возможности ни к какой откровенности этого рода»[264]. Думается, однако, что «разница» заключалась вовсе не в «политических взглядах».

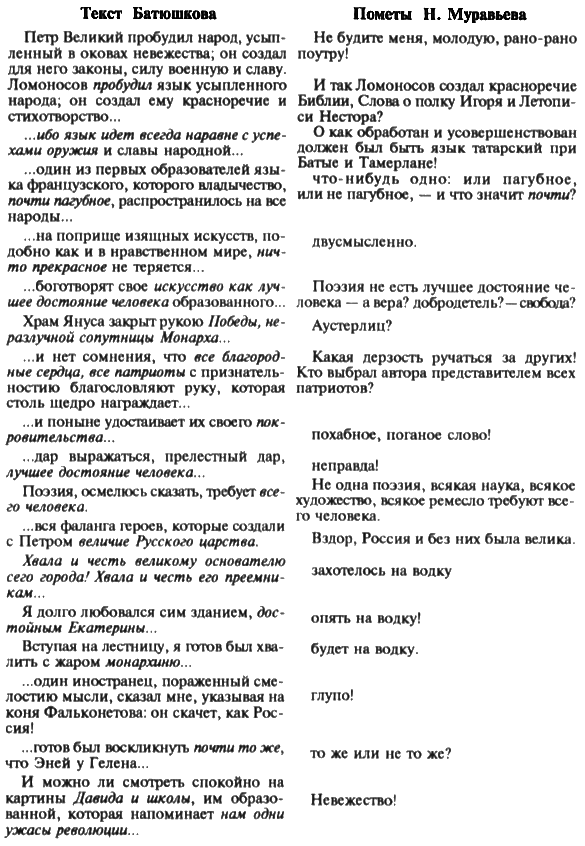

Муравьев не дочитал 1-го тома «Опытов…» до конца: большая половина книги даже не разрезана. Пометы его, в основном, относятся к трем статьям Батюшкова: «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», «Нечто о поэте и поэзии» и «Прогулка в Академию Художеств». Приведем наиболее показательные из этих помет:

Текст Батюшкова Пометы Н. Муравьева

Петр Великий пробудил народ, усып- Не будите меня, молодую, рано-рано

ленный в оковах невежества; он создал поутру!

для него законы, силу военную и славу.

Ломоносов пробудил язык усыпленного И так Ломоносов создал красноречие

народа; он создал ему красноречие и Библии, Слова о полку Игоря и Летопи —

стихотворство… си Нестора?

…ибо язык идет всегда наравне с успе- О как обработан и усовершенствован

хами оружия и славы народной… должен был быть язык татарский при

…один из первых образователей язы- Батые и Тамерлане!

ка французского, которого владычество, что-нибудь одно, или пагубное,

почти пагубное, распространилось на все или не пагубное, — и что значит почти.

народы…

…на поприще изящных искусств, по- двусмысленно

добно как и в нравственном мире, нич —

то прекрасное не теряется…

…боготворят свое искусство как луч- Поэзия не есть лучшее достояние че —

шее достояние человека образованного… ловека — а вера? добродетель? — свобода?

Храм Януса закрыт рукою Победы, не- Аустерлиц?

разлучной сопутницы Монарха…

…и нет сомнения, что все благород- Какая дерзость ручаться за других!

ные сердца, все патриотыс признатель- Кто выбрал автора представителем всех

ностию благословляют руку, которая патриотов?

столь щедро награждает…

…и поныне удостаивает их своего пок —

ровительства… похабное, поганое слово!

…дар выражаться, прелестный дар,

лучшее достояние человека… неправда.

Поэзия, осмелюсь сказать, требует все- Не одна поэзия, всякая наука, всякое

го человека. художество, всякое ремесло требуют все —

го человека.

…вся фаланга героев, которые создали

с Петром величие Русского царства. Вздор, Россия и без них была велика.

Хвала и честь великому основателю

сего города! Хвала и честь его преемни- захотелось на водку

кам…

Я долго любовался сим зданием, дос- опять на водку

тойным Екатерины…

Вступая на лестницу, я готов был хва- будет на водку.

лить с жаром монархиню…

…один иностранец, пораженный сме —

лостию мысли, сказал мне, указывая на глупо!

коня Фальконетова: он скачет, как Рос —

сия!

…готов был воскликнуть почти то же, то же или не то же?

что Эней у Гелена…

И можно ли смотреть спокойно на

картины Давида и школы, им образо- Невежество!

ванной, которая напоминает нам одни

ужасы революции…

Даже эта подборка «избранных помет» Муравьева демонстрирует, что в основе негативного отношения декабриста к прозе Батюшкова лежали не политические пристрастия. Среди таковых можно указать на отрицание Муравьевым «покровительства» и «меценатства» (благодетельное воздействие которых Батюшков много испытал на себе), иронические отзывы о российских монархах или почитание картин Ж. Л. Давида. Но не они определяют его отрицательное отношение к морализаторским опытам поэта. Более всего Муравьева не удовлетворяет, во-первых, постоянно упование Батюшкова на «язык», «поэзию», «искусство» как высшие сферы человеческой деятельности (именно к ним Батюшков пытался «приохотить» своего воспитанника). Во-вторых, и главное: Муравьев никак не может понять и принять батюшковской «многосмысленности». Что значат выражения «почти пагубная», «почти то же» — «что значит почти?», «то же или не то же»?

Неприятие «многосмысленности» — характернейшая черта «декабристского» сознания, которая, собственно, и обозначила отличие «детей 12-го года» от старших современников, сформировавшихся всего несколькими годами ранее. Поэтому Батюшков занят поисками смысла бытия («Скажи, мудрец младой, что прочно на земли? Где постоянно жизни счастье?..» — I, 199), уверенный, что этот «смысл» многозначен и бесконечен в своем проявлении, — а Никита Муравьев добивается предельной полноты и ясности, пытаясь подвести сложнейшие проявления жизни под точные и локальные определения: никаких «почти»! Эта, типично декабристская, форма миросозерцания определила и всю историю «тайных обществ» с их «спорами» и «размышлениями» по поводу «цареубийственного кинжала» и «обреченного отряда», с их самоликвидациями и возникновением все новых «ответвлений». Она же определила и всю историю рокового дня 14 декабря 1825 г., когда отточенный и продуманный план государственного переворота был «провален», в сущности, только потому, что его творцы не смогли учесть «многосмысленности» ситуации с присягой в Сенате, с «возмущением» полков, с цареубийством и т. п.

Это же стремление к «однозначной» цельности определило и «бытовой» облик декабристского поведения. Примечательным оказывается эпизод, зафиксированный в воспоминаниях В. А. Олениной: «На детском вечере у Державиных Екатерина Федоровна заметила, что Никитушка не танцует, подошла его уговаривать. Он тихонько ее спросил: „Maman, estсе qu’ Aristide et Caton ont dans??“ <„Мама, разве Ариствд и Катон танцевали?“ — франц.> Мать на это ему отвечала: „Il faut supposer qu’oui, ? votre ?ge“ <„Думаю, что в твоем возрасте — да“>. Он тотчас встал и пошел танцевать»[265].

Равнение на античную «однозначность», привлекательное в детском возрасте, сохранилось в Никите Муравьеве и позже — и вызвало у Батюшкова ироническое отношение. В письме к Е. Ф. Муравьевой, отправленном по дороге в Италию из Вены (18/30 декабря 1818), Батюшков заметил: «Простите, буду писать из Венеции или Флоренции к вам, а к Никите из Рима, ибо он Римлянин душою» (II, 528). И позже, в письме из Неаполя от 24 мая 1819 г.: «Благодарю Никиту за коротенькое его письмо в слоге Тацитовом. Он забывает, что я уже не в Риме и ко мне можно писать пространнее и длинными периодами» (II, 543). Батюшков относился к идеалу «римлянина» иронически: «римлянин» бессмыслен в современной России. Не случайно в 1817 г., дезавуируя известную легенду Отечественной войны о подвиге Н. Н. Раевского и его сыновей, он вложил в уста прославленного генерала саркастическую констатацию: «Из меня сделали Римлянина…» (II, 37)[266].

В конце концов однозначная «идеальность», отличавшая Никиту Муравьева от того типа «просветителя», какой в сознании Батюшкова связывался с М. Н. Муравьевым-отцом, определила настороженное отношение к выросшему «брату». В мае-июне 1818 г. Батюшков около месяца живет в Москве. Там же находится Никита Муравьев, подпоручик, прикомандированный к Гвардейскому корпусу. Батюшков предпочел поселиться отдельно, «боясь его стеснить» (II, 486), — и лишь после настойчивых просьб матери переехал к Никите. «Он бодр и весел, — пишет Батюшков Е. Ф. Муравьевой, — о чем ему скучать и сокрушаться? У него нет никаких несчастий, и имея такую мать, как вы, и столько даров Провидения, можно ли роптать на него и называть себя несчастливым? У него же рассудок слишком здрав: вы это лучше моего знаете» (II, 488). Характеристика Никиты здесь весьма двусмысленна. Батюшков вроде бы и хвалит его (а что же делать в письме к матери?), — но похвала выходит натянутой, «кисло-сладкой»: бодрость и веселье, отсутствие несчастий и благословение Провидения… А слишком здравый рассудок — это, в глазах Батюшкова, вовсе не достоинство.

Никита Муравьев в это время пишет «Мысли об „Истории государства Российского“» (записку, с содержанием которой Батюшков категорически не согласился бы) и активно выступает на московских совещаниях «Союза благоденствия», на которых разрабатывается либеральная программа благотворительности и просвещения, привлекающая к «Союзу…» все новых членов. Батюшков вряд ли даже и знал об этих собраниях: в глазах Никиты его «безмятежные» занятия наукой и поэзией (определившие жизненную позицию писателя) кажутся недостойными настоящего и цельного гражданина.

В 1819–1821 гг. Батюшков из Италии чаще всех пишет Е. Ф. Муравьевой и очень редко — Никите (сохранилось свидетельство лишь об одном письме, до нас не дошедшем — II, 560). В письме от 13 января 1821 г. Батюшков, после обычных «усердных поклонов», замечает: «Уверьте брата, что я никогда не изменюсь. Скажите ему, что я желаю его видеть благополучным и достойным его почтенного родителя в совершенном смысле» (II, 568). Это уже напоминает фразу из завещанья, — да, собственно, так оно и случилось, ибо все последующие моменты отношений Батюшкова и Муравьевых оказались за гранью здравого рассудка поэта.

3

Д. Д. Благой в 1933 г. писал: «Никита Муравьев, как и Батюшков, принимал участие в заграничном походе 1814 года. Но в то время, как он, вместе с большинством своих сверстников, вывез из России семена „вольнолюбия“, которые дали цвет и плод в революционном движении передовых слоев дворянства первой половины 20-х годов, Батюшков, наоборот, возвращается на родину усталым, присмиревшим, остепенившимся, расставшимся с вольнолюбивыми „предрассудками юности“, изверившимся в силе и способностях человеческого ума — „мудрости человеческой“, — ищущим „опереться на якорь веры“. Это определяет всю глубину пропасти, которая легла к этому времени между разочарованным либералом начала века — Батюшковым и новым поколением дворянского либерализма и дворянской революционности — поколением декабристов»[267].

Построение это, в общем-то, справедливо, — но лишь как некая «исходная» социологическая модель, применимая не только к Батюшкову, но и к таким «около-декабристам», как Пушкин, Вяземский, Д. Давыдов, Грибоедов, «любомудры». В судьбах каждого из них эта модель реализовалась по-своему. У Батюшкова — в том бытовом и психологическом комплексе родственной связи с зачинателями и лидерами декабристского движения, в условиях которого не требовалось даже и прямого «знания» о «преступном предприятии». Сам вопрос: знал или не знал Батюшков о «роковой тайне»? — представляется в данном случае второстепенным. В той ситуации, в которой он оказался, он стал как бы одновременно и в кругу потенциальных «заговорщиков» — и вне этого круга. Но и эта противоестественная ситуация должна была осложняться чисто «человеческими» условиями.

Внешне декабристское движение представало как выражение извечного конфликта «отцов» и «детей», когда сыновья тайных советников и сенаторов, внуки суворовских генералов, верно служивших трону и «устоям», стали проповедовать свободу и заниматься конституционными проектами, выдвигали идею цареубийства и республиканского устройства общества и становились в «преступное каре», дабы эти, немыслимые дня «отцов», идеи провести в действительность. Дед Никиты Муравьева утвердил смертную казнь Пугачеву; отец — стремился воспитать государя-наследника в осознании того, что абстрактное «добро», соотносящееся с существующим положением, не допустит новой «пугачевщины»; сын, содействуя дворянскому «возмущению», действительно становился «бунтовщиком хуже Пугачева», ибо выпускал того «джина», которого более всего боялись «два небитых дворянских поколения»[268].

Типичная позиция «отцов» в отношении к восстанию декабристов отразилась, например, в письме Степана Александровича Хомякова к 22-летнему сыну Алексею (будущему славянофилу, который в 1824–1825 гг. активно общался с кругом Рылеева), написанном вскоре после восстания: «Всего прискорбнее и обиднее в последнем восстании то, что оно задумано дворянами, которые более всего должны были от него пострадать; но тем не менее это обстоятельство вполне естественно: умные люди, которые в нем участвовали, почерпали свои сведения только в школах или книгах, никогда не изучали народного духа, ни в одном сочинении хорошо не описанного. Пример Франции, в которой несколько умных и даровитых людей спаслись от кровавых потоков революции (что в России совершенно невозможно), их увлек, их прельстил, а потом карбонарство и иллюминатство сект, охвативших своими отпрысками всю Европу, затем роскошь и жалкое состояние русских Гидальго, которые давно уже нуждались в стеснительных по этой части законах — все эти обстоятельства побуждали желать возможного улучшения их быта. О, как эти несчастные были бы обмануты: их бы всех передушили. Примером тому Пугачевский бунт»[269]. И в этом «житейском» предположении Хомяков-отец — как мы сейчас видим с высоты исторического опыта XX века — абсолютно прав.

Типологическая особенность деятелей того «промежуточного» поколения, к которому принадлежал Батюшков, заключалась в том, что оно оказывалось как бы «между» «отцами» и «детьми», не примыкая ни к тем, ни к другим и вырабатывая свою «маленькую» философию.

Эта «промежуточность» мировосприятия Батюшкова ярко прослеживается в его взаимоотношениях с семейством Муравьевых-Апостолов.

Весной 1810 г. Батюшков, живший в Москве в доме Е. Ф. Муравьевой, «был свидетелем» неожиданной кончины приехавшей туда родственницы — Анны Семеновны Муравьевой-Апостол (матери декабристов). В письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г. он подробно рассказывает об этом событии (II, 128–129), произведшем на него тяжелое впечатление: с ним в сознании поэта едва ли не впервые проявились мотивы трагичности и краткосрочности человеческой жизни, впоследствии ярко преломившиеся в его творчестве. С этого же времени Батюшков сблизился и даже подружился с отцом декабристов, Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом, и, соответственно, с его детьми.

«Я этого человека люблю, потому что он, кажется, меня любит» (II, 151), — замечает Батюшков об Апостоле — отце. В отличие от многих своих друзей, Батюшков высоко оценил переводы Муравьева-Апостола из Горация (II, 122), а в 1811 г. под влиянием старшего друга чуть было не сделал «ложного» поступка — собирался послать свои стихи для публикации в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» (II, 175). В августе 1812 г. Батюшков покинул осажденную французами Москву вместе с семейством Муравьевых — и с Муравьевым-Апостолом. Вместе они оказались и в нижегородском изгнании. «Мы живем теперь в трех комнатах, мы — то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич, П. М. Дружинин, англичанин Еванс, которого мы спасли от французов, я, грешный, да шесть собак» (II, 234). Яркой страницей этого времяпрепровождения для Батюшкова стали литературные беседы и споры с Апостолом-старшим. Отголоски их не замедлили сказаться в его творчестве: исследователи неоднократно отмечали близость, почти текстуальную, поэтического посланию Батюшкова «К Дашкову» и публицистической прозы Апостола в «Письмах из Москвы в Нижний Новгород»[270]. Кстати, именно Батюшков выступает в этих «Письмах…» основным литературным «собеседником» автора. Отголоски этих же разговоров видим в двух произведениях Батюшкова 1814 г.: поэтическом «Послании к И. М. М<уравьеву>-А<постолу>» («Ты прав, любимец муз!..») и прозаическом «Письме к И. М. М<уравьеву>-А<постолу>. О сочинениях г. Муравьева».

Выйдя в отставку и приехав в начале января 1816 г. из Каменца-Подольского в Москву, Батюшков остановился в доме Ивана Матвеевича на Басманной улице. «Хозяин мой ласков, весел, об уме его ни слова: ты сам знаешь, как он любезен», — сообщил он в письме к Гнедичу (II, 379). В этом доме Батюшков прожил около года; хозяин часто и надолго уезжал, а поэт занимался воспитанием младшего его сына, Ипполита. Старших сыновей Ивана Матвеевича Батюшков в письмах именует вполне по-детски: «Матюша» и «Сережа». Последний был в 1814 г. сменным адъютантом при генерале Н. Н. Раевском и служил вместе с Батюшковым, поэтому к нему поэт особенно часто обращается с различными комиссиями: то просит через него аттестат от Раевского для перевода в гвардию (II, 362), то передает письмо старому знакомому Н. В. Медему (II, 367, 375). В 1816 г. в московском доме на Басманной его посещают приехавшие из Петербурга Матвей (в марте-апреле) и Сергей (в сентябре-октябре) — оба уже члены Союза спасения.

К 1817 году дружеские отношения Батюшкова к Апостолу — отцу несколько омрачились. Вот один из характерных эпизодов, относящийся к маю 1817 г., когда Батюшков на полгода уехал в родовое имение Хантоново (вблизи города Череповца).

В майской книжке журнала «Сын Отечества» за 1817 год было напечатано «Письмо к издателю…»[271] — острый критический выпад против А. Ф. Воейкова, где указывалось на грубые ошибки в переводах из «Энеиды» и «Георгию» Вергилия. «Письмо…» было написано как пародийный памфлет от имени учителя «истории и географии в благородном пансионе города Череповца» и завершалось подписью: «Вакх Страбоновский. 29 апреля 1817. Череповец, Новгородской губернии». Конечно же, никакого «благородного пансиона» в уездном Череповце (насчитывавшем около тысячи человек населения) не было, да и сам псевдоним оказывался нарочито условен. Между тем «Череповец, Новгородской губернии» — это почтовый адрес Батюшкова в 1817 г., причем факт его пребывания в деревне был известен довольно широкому кругу лиц. Автором «Письма…» был как раз Апостол-отец, — но «обиженный» Воейков в своем «Ответе на шутку»[272], довольно грубо оборвав автора, попутно «огрызнулся» и на Батюшкова, намекнув на «людей известного сложения» и на погрешности в латинских переводах самого Батюшкова. Он именует автора «помещиком Череповской округи» и в конце намекает на только что вышедшие из печати «Опыты…»: «Но увы! Г. Вакха Страбоновского нет на свете: вечная ему память! Слова и вопли мои умирают в воздухе, а творения его в книжных лавках: вечная им память!» В этой обстановке Батюшков, щепетильно относившийся к успеху своей книги, воспринял неуместную шутку Апостола как укол его самолюбию. «Кто писал статьи из Череповца на Воейкова? Верно, Иван Матвеевич? Ему теперь сполгоря шутить и на меня грехи свои сваливать» (II, 449).

Двойственное восприятие Апостола-отца сформировалось у Батюшкова еще при начале их знакомства. В 1810 г., охарактеризовав его как «любезнейшего из людей, человека, который имеет блестящий ум и сердце, способное чувствовать все изящное» (II, 27), Батюшков не преминул отметить и вторую сторону этого образа: «…он совершенный Алкивиад и готов в Афинах, в Спарте и у Даков жить весело…» (II, 154). «Алкивиад» в данном случае (Батюшков имел в виду его облик, представленный в популярном романе А. Г. Майснера) — символ красоты, легкомыслия, стремления к внешнему блеску. Та программа «наслаждения», которую исповедовал в быту Иван Матвеевич (в молодости промотавший огромное состояние и рассчитывавший на завещанные ему гетманом М. Д. Апостолом 4 тысячи крепостных и 10 тысяч десятин земли), Батюшкову оказывается не по карману и не по характеру.

Неизменная сторона этой позиции «Алкивиада» — поза иронической насмешки над нравами «обыкновенных» людей, противопоставление себя «толпе». Батюшков долго вспоминал, как в Нижнем Новгороде В. Л. Пушкин «спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности» (II, 282). Позже Апостол публично представил эти споры, противопоставив «французской словесности» классическую античную литературу, которую знал действительно в совершенстве[273]. Искусство «классической древности» и «английская» система воспитания джентльмена стали в глазах Ивана Матвеевича своеобразной панацеей от всех бед современной России. Эта позиция показалась смешной и ущербной не одному Батюшкову…

Житейский тип «Алкивиада» был рассчитан на своеобразное бытовое «везение». Пример такого «везения» Апостол-отец продемонстрировал в 1816–1817 гг.: он «отсудил» богатейшее имение М. Д. Апостола (умершего 20 августа 1816 г.) в Полтавской губернии у родной племянницы (некоей Синельниковой) бывшего малороссийского гетмана, несмотря на «высочайшую волю» самого гетмана и пользуясь «высочайшим утверждением» прежнего распоряжения владельца (которое было оформлено еще 4 апреля 1801 г.). Решение этой тяжбы потребовало принятия специального закона[274].

История эта не давала примера морального благородства Муравьева-Апостола, и Батюшков, в нее посвященный и написавший для Апостола несколько рекомендательных писем, относился к ней сухо и «кисло»: «Я пишу к вам <А. И. Тургеневу. — В.К.> с отъезжающим Иваном Матвеевичем, который отправляется по известному вам делу. Он надеется, что Александр Иванович примет живое участие в его судьбе… Как отец семейства, как человек, Иван Матвеевич имеет право на участие сердец благородных…» и т. д. (II, 413).

К этому времени Батюшков уже прямо отделял собственную нравственную позицию от миросозерцания Апостола-старшего. Именно с последним связана знаменитая цитата из письма Батюшкова к Гнедичу от января 1817 г., которую часто приводят исследователи, — но в ограниченном контексте. «Что до меня касается, милый друг, то я не люблю преклонять головы моей под ярмо общественных мнений. Все прекрасное мое — мое собственное. Я могу ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себе, ни людям. Ни за кем не брожу: иду своим путем. Знаю, что это меня далеко не поведет, но как переменить внутреннего человека? И<ван> М<атвеевич> часто заблуждался от пресыщения умственного. Потемкин ел репу: вот что делает И. М. Как бы то ни было, он у нас человек необыкновенный…» (II, 419).

Сравнение Апостола-отца с Потемкиным — очень точно. «Репа» всевластного фаворита не мешала ему закатывать царственные пиршества и никого не обманывала относительно его близости с народом. Позиция «Алкивиада», принятая Апостолом, — тоже отголосок «пресыщения умственного»: человек с громадной эрудицией, блестящими способностями, предается мелочному желанию быть во всем «необыкновенным», — но оказывается таковым только в глазах «общественных мнений». Сам Батюшков предпочитает быть вполне «обыкновенным»: пусть неправым, но искренним в поисках собственного пути в жизни и литературе. Иван Матвеевич надевает на себя «ярмо» оригинальности — Батюшков предпочитает освобождаться от какого бы то ни было «ярма»… Поэтому, узнав, что тяжебное дело Апостола-старшего разрешилось в его пользу, Батюшков в письме к Гнедичу не удерживается от иронического замечания: «Ивану Матвеевичу не пишу. Он, полагаю, все в Питере, и ему, конечно, не до нас, забытых роком» (II, 433). Кстати, именно это замечание стало, вероятно, причиной появления «Вакха Страбоновского» из «Череповца». Гнедич, бывший тогда постоянным собеседником Апостола, передал это замечание по назначению, а Иван Матвеевич решил таким весьма оригинальным способом показать, что о Батюшкове он «не забыл»…

Поэтому в сознании Батюшкова все чаще обнаруживается тяготение к «молодому» поколению, еще не «пресыщенному», не «изощренному».

4

В письме к Е. Ф. Муравьевой Батюшков рекомендует Сергея Муравьева-Апостола «как доброго, редко доброго молодого человека: излишняя чувствительность его единственный порок. Рассудок ее исправит со временем или даст ей надлежащее направление» (II, 502). Эта характеристика будущего руководителя «черниговцев» кажется наивной — но она соответствовала восприятию не одного Батюшкова. Приведенные слова относятся к лету 1818 г.; за несколько месяцев до этого Батюшков получил письмо от С. И. Муравьева-Апостола из Москвы. Передавая поэту (жившему в Петербурге) московские новости и приветы, Сергей в тональности письма придерживается нарочитой высокопарности и сентиментальности. Отвечая на не дошедшее до нас письмо Батюшкова, он всеми силами старается развеять «тоску» своего адресата. Выглядит это действительно наивно.

«В нашем темном мире, — пишет Сергей, — среди болот, зловоние которых растлевает своими корыстными испарениями, царит скука, неизбежный плод Музы, которую, если она спит, постоянно гонит злой гений, вдохновляемый Мерзляковым и его компанией… Бегите, бегите, молодой человек, из этих поганых, проклятых Богами мест. Бойтесь зловонных влияний и оставьте его несчастным поэтам, над которыми Аполлон поставлен цензором, которые столпились здесь грязной толпой, — пусть тщеславятся сами!.. О юноша, вернись к самому себе! Не прибавляй к ложному злу бедствий, неотделимых от человечества! Ищи в сердце своем причину того зла, которого ты не должен был бы и знать… Философ остановился бы здесь в своем энтузиазме: он бы, наверное, побоялся, что его рассуждения, вместо победы над злом, могут увеличить его!» — и т. д.[275]

При всей шутливой выспренности и наивности эти высказывания оказываются близки к раннедекабристским манифестам о победе добра над злом, о нравственных петербургских «болотах», о тщеславных поэтах и т. п. В духе этих воззваний, вероятно, развивались и беседы Батюшкова с «пылким Сережею». Летом 1818 г. он много общается с ним в Москве (II, 487), затем вместе с ним едет в Полтаву, отцовскую усадьбу Хомутец, Одессу… Вряд ли и Сергей посвящал своего старшего родственника в секреты тайных обществ: во всяком случае, в переписке Батюшкова отмечены лишь черты трогательной заботливости «брата», его «нежности» (II, 500, 506); именно в связи с этими чертами Апостолов-младших они упоминаются в последних «итальянских» письмах Батюшкова (II, 543, 560).

Но дело опять-таки не в конкретном «знании» или «незнании» Батюшкова о существовании и целях тайного общества. «Догадка» Дмитриевых-Греча грешит антиисторизмом не столько в собственно «хронологическом», сколько в психологическом отношении. Вероятнее всего, в этой «догадке» совместилась судьба поэта — и судьба его старшей незамужней сестры, Александры Николаевны. Горячо любившая своего брата, она стремилась облегчить его судьбу после начала душевного заболевания: была с ним рядом в 1824–1828 гг. (когда Батюшков находился в Саксонии, в больнице для душевнобольных), когда же его заболевание было признано неизлечимым, — вернулась (летом 1828 г.) с ним в Москву. Через месяц после возвращения ее настигла та же душевная болезнь, что и ее брата. Немецкий психиатр Антон Дитрих, приехавший в Москву вместе с ними, основной причиной этой болезни назвал то, что Александра Николаевна остановилась и жила у Муравьевых: «…жизнь и нередко за полночь тянувшиеся беседы с теми из ближайших к больному родственных и дружеских семейств, которых матери, супруги и близкие с плачем и жалобами вспоминали о молодых людях, участвовавших в заговоре при вступлении императора Николая на престол и искупивших дерзкий свой замысел позорною казнью или пожизненными каторжными работами в Сибири, — все это вместе взятое имело такое губительное влияние на ее здоровье, что достаточно было какого-нибудь сильного душевного потрясения, чтобы незаметное дотоле предрасположение ее к душевной болезни достигло до полного развития»[276].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

К. Н. Батюшков. Автопортрет в цилиндре

К. Н. Батюшков. Автопортрет в цилиндре Рис. Первая четв.

О. А. Проскурин Батюшков и поэтическая школа Жуковского (Опыт переосмысления проблемы)

О. А. Проскурин Батюшков и поэтическая школа Жуковского (Опыт переосмысления проблемы) Противопоставление поэтических систем Жуковского и Батюшкова давно стало одним из общих мест работ о русской поэзии начала 19 века. Традиция такого противопоставления кажется тем

К проблеме типологии текстов

К проблеме типологии текстов 0.0. Под текстом понимается любое отдельное сообщение, отчлененность которого (от «не-текста» или «другого текста») интуитивно ощущается с достаточной определенностью.0.1. Однако подобная отчлененность не равномерно распределяется по уровням.

БАТЮШКОВ Павел Николаевич

БАТЮШКОВ Павел Николаевич 1864 – около 1930Литературовед, философ-теософ; член кружка «аргонавтов»; с 1907 научный сотрудник библиотеки Румянцевского музея. Внук поэта К. Батюшкова.«Есть Дон-Кихоты; Батюшков – супер-Дон-Кихот; к Дон-Кихоту прибавил он штрих, отсутствующий у

БАТЮШКОВ Федор Дмитриевич

БАТЮШКОВ Федор Дмитриевич 5(17).9, по другим сведениям 26.8(7.9).1857 – 18.3.1920Филолог, литературный критик. Соредактор журнала «Мир Божий». Публикации в журналах «Мир Божий», «Северный вестник», «Вестник Европы», «Образование», «Вопросы философии и психологии». Сборники статей и

Текст и его границы (к проблеме сверхтекста)

Текст и его границы (к проблеме сверхтекста) «Текст, – писал М. М. Бахтин на рубеже 50—60 годов ХХ века, – первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной дисциплины»[105]. Латинское слово textum, к которому восходят итальянское testo, английское и немецкое text,

К. Н. Батюшков (1787–1855)

К. Н. Батюшков (1787–1855) Странно, я никогда не воспринимал Батюшкова как романтика. Жуковский объясняет мне почему: “Никто в такой мере как он не обладает очарованием благозвучия. Одаренный блестящим воображением и изысканным чувством выражения и предмета, он дал подлинные

Деперсонализация (к проблеме коллективного субъекта)[*]

Деперсонализация (к проблеме коллективного субъекта)[*] Деперсонализация. Если так поставлена тема, отнесемся к ней со всей серьезностью. Иными словами, попытаемся выявить ее сложность, реальные и кажущиеся противоречия. Постараемся не пропустить и те вопросы, которые

К проблеме специфики художественной литературы

К проблеме специфики художественной литературы В современной теоретической ситуации можно считать общепринятым утверждение о том, что специфика литературы (здесь и в дальнейшем имеется в виду именно и только художественная литература) не раскрывается через какое-либо

Компоненты образовательного процесса как механизма формирования толерантного сознания в пространстве школы:

Компоненты образовательного процесса как механизма формирования толерантного сознания в пространстве школы: – методы (беседа, дискуссия, пример, поощрение, социальная проба, анализ воспитывающих ситуаций, метод педагогической драматургии, метод убеждения, метод

Тема 6. Концепция стратегии формирования толерантного сознания в современном законодательном пространстве

Тема 6. Концепция стратегии формирования толерантного сознания в современном законодательном пространстве Толерантность как феномен политического сознания, как норма поведения, ценность, отношение, установка, стиль деятельности. Толерантность как фундамент

Практическое занятие 6. Концепция стратегии формирования толерантного сознания в современном законодательном пространстве

Практическое занятие 6. Концепция стратегии формирования толерантного сознания в современном законодательном пространстве Цель: определение роли национального законодательства в формировании толерантного сознания.Задание 1. Познакомьтесь с Декларацией принципов

Современный интерес к проблеме

Современный интерес к проблеме В настоящее время основным источником интереса к социальным изменениям в качестве отдельного предмета исследования являются (и Малиновский считал, что так и должно быть) люди с практическими целями – возрастающее число тех, кто

С. Г. Зверева К проблеме формирования русской церковно-певческой эмиграции в 1920-е годы

С. Г. Зверева К проблеме формирования русской церковно-певческой эмиграции в 1920-е годы До революции русские православные храмы, располагавшиеся на территории иностранных государств, находились в сфере особого внимания церковных и светских властей. Это внимание

2. К проблеме «Язык и культура»

2. К проблеме «Язык и культура» Феномены языка и культуры обычно рассматриваются в плане их взаимоотношения как самостоятельные сущности, что отражается на самой формулировке проблемы – «Язык и культура», интерпретируемой с точки зрения первичности/вторичности или