Глава шестая Пора терзаний

Глава шестая

Пора терзаний

Это всего лишь первые симптомы. Тягостное чувство, изведанное основателями «Литературы», когда они слишком глубоко погрузились в отрицательскую деятельность Дада, в которую их вовлекли Тцара и Пикабиа в тот вечер 23 января, только усилится, хотя по молодости они предавались ей без удержу. Их бунт родится из потребности утвердиться как поколение, провоцировать, чувствовать себя сплоченной группой. Но эта деятельность не сможет утолить желание творчества, которое испытывали они все, а успех автоматического письма только резче обозначит это противоречие.

Лишенные любви живут в кафе…

Нас трое-четверо. Мы на исходе дня

Сцепляем звуки, возрождая грезы,

И странное плодим зверье. Один из нас

Придумал волчью яму скорости для слов.

Гарсон, чернил, бумаги…

— вспоминал Арагон в «Неоконченном романе» в 1957 году.

«Волчья яма скорости» еще не вполне задействована в том, что было опубликовано группой зимой 1919/20 года. Это новая, авангардистская поэзия, в которой молодые люди пробуют голос и задают беспрецедентный, но все же именно поэтический тон, хотя и объявляют поэзии бойкот. Достаточно отметить, что в январе 1920 года в издательстве «Сан Парей» Рене Ильсома вышли «Потешные огни» Арагона с фронтисписом Пикассо и «Животные и их люди, люди и их животные» Элюара с пятью рисунками Андре Лота. По такому двойному вхождению в литературу в компании с признанными авангардистскими художниками (вспомним, что «Ломбард» иллюстрировал Дерен) уже можно судить о коренном расхождении с дадаизмом. Недаром Арагон весьма расплывчато, путая даты, рассказывал в старости о своем визите к Пикассо в 1919 году: теперь ясно, насколько повлияло на него это отступление от правил.

Прибытие Элюара и Полана

Именно в этот момент Поль Элюар, женатый на молодой русской, которую он называл Гала,[46] и отец малютки Сесиль, перестал быть гостем и по-настоящему влился в группу холостяков из «Литературы». Он совершил этот шаг как поэт, борющийся с языком, и благодаря такой позиции неприятия считал себя дадаистом гораздо дольше, чем остальные.

Он родился в 1895 году, принадлежал к тому же поколению, но если Бретон провел часть детства в Пантене, то Элюар провел свое в Онэ-су-Буа.[47] Он знал унылый пролетарский пригород на севере столицы по спекуляциям с недвижимостью своего отца. Клеман Грендель разбогател на торговле земельными участками во вчерашних деревнях времен Мане. Он был выходцем из семьи потомственных рабочих-металлургов, но сам стал бухгалтером и видел, как под воздействием индустриализации и сопутствующей ей урбанизации цена земли в излучине Сены, которую он знал как свои пять пальцев, непрерывно поднимается. Он сумеет этим воспользоваться.

Родня по материнской линии была полной противоположностью. «Элюары, — подчеркивает Жан Шарль Гато в биографии поэта, — были несчастными, одинокими, неприкаянными разнорабочими, платившими оброк и отбывавшими барщину, хрупкими и уязвимыми, обреченными на судьбу жертвы». Выбор псевдонима «Элюар» выражает тем больший протест против преуспеяния отца, что Поль работал тогда в его конторе и был свидетелем экспроприации и присвоения. Единственный сын, он должен был все унаследовать и разбогатеть. Ему было от этого неловко, тем более что его властно звала к себе поэзия. В 16 лет он попытался сбежать в болезнь: кровохарканье привело его в туберкулезный санаторий в Клаваделе, где он повстречал Гала. Его противостояние отцу было выстраданным. В 1933 году он напишет Жоэ Буске (36-летнему поэту, парализованному после тяжелого ранения в 1918 году): «Я думаю, нельзя никогда и ничего посвящать своему отцу. У нас их (отцов) никогда не будет».

Хотя острый семейный конфликт роднил его с Бретоном и Арагоном, в отличие от Бретона, Арагона и Супо он из-за своего происхождения ограничился незаконченным средним образованием, получил аттестат, но остался в стороне от классического гуманитарного образования и университетских познаний своих новых друзей.

Из-за этих различий он не стал еще одним заговорщиком, хотя и участвовал, один или вместе с Гала, в акциях Дада, играя, например, в марте в бессвязной пьесе «Пожалуйста», состряпанной Супо и Бретоном. Хотя он переписывался с Тцарой, готовил к выходу журнал «Проверб» («Пословица») дадаистского толка, его предисловие к «Людям и их животным», опубликованное в июле 1919 года в «Литературе», является, по выражению Жан Шарля Гато, «скупым ответов на разрушительное пораженчество Тцары»:

Да, сила честная вернется.

Тому учили нас поэты,

Творцы, что жили молодыми.

Познаем же, на что способны.

Хотя Элюара объединяла с Бретоном недоверчивость по отношению к языку, он сразу же — и это важно — принял сторону преобразователей:

«А неприятный язык, подходящий болтунам, язык, столь же мертвый, как венки на таком же нашем челе? Сократим его, преобразуем в очаровательный, настоящий язык для повседневного общения».

Элюар уже издавал книжечки стихов, самой примечательной из которых была «Долг и тревога», но из-за возобновляющейся болезни легких не мог быть резервистом и находился вдали от Парижа. Поэтому отношения с группой он завязал как провинциал. По словам Бретона, рассказывающего об этом в романе «Надя», это случилось 24 ноября 1918 года на посмертном представлении «Цвета времени» Аполлинера: Элюар окликнул его, приняв за одного из своих товарищей, погибших на фронте.

На самом деле его первым собеседником из писателей стал Жан Полан, старший товарищ (ему было 33 года), который переживал в 1919 году в Пиренеях тяжелую личную драму и лечился от плеврита, от которого чуть не умер, дожидаясь демобилизации. Вероятно, Элюар, уже одержимый страстью к живописи, написал ему по совету Озанфана,[48] еще одного старшего товарища (род. 1886), который тогда с головой ушел в пуризм, то есть абстрактную аскезу кубизма, и подводил под него теоретическую базу вместе с Шарлем Эдуардом Жаннере (Ле Корбюзье[49]). Полан, который провел три года на Мадагаскаре, собирал там народную поэзию и был поражен пословицами, венчавшими собой ораторские состязания, задувался о произволе языка, проникся недоверием к нему, которое наполнило собой его творчество и повлияло на его карьеру террориста в литературе. Он сразу же стал оказывать сильное влияние на Элюара, стоявшего в начале творческого пути.

По возвращении в Париж в марте 1919 года Полан, назначенный редактором в министерство общественного образования, но сознающий свое призвание, завязал отношения с заинтересовавшими его молодыми писателями — Пьером Реверди и основателями «Литературы». Он попросил Арагона сопровождать его во время первого визита к Андре Жиду. Именно тогда он познакомился с Жаком Ривьером,[50] директором НФО, которое снова начало выходить в июне, и с января 1920 года стал секретарем этого журнала на полставки. В марте он передал для первого выпуска «Литературы» отрывки из своего «Сурового исцеления».

Он же посоветовал Бретону попросить у Элюара стихи для «Литературы» — первый признак его призвания в издательской деятельности. Надо полагать, что с этого момента Элюар был в курсе опытов над источниками языка, приведшими к созданию «Магнитных полей», чем и объясняется сближение между ним и Бретоном. Демобилизовавшись в мае 1919 года, Элюар с февраля 1920-го не пропускал ни одной акции дадаистов. Он выпустил шесть номеров своего журнала «Проверб», где продолжал критику языка. Однако он работал над другими сборниками, а потому его участие в собраниях группы, отныне ставшее регулярным, перевесило чашу весов в сторону публичной литературной деятельности, находившейся в противоречии с деятельностью Дада. Не будем забывать, что «Магнитные поля» вышли в издательстве «Сан Парей» только в июне 1920 года. Несмотря на все свое своеобразие, это было художественное произведение, которое, на взгляд Бретона и Супо, должно было восприниматься как таковое.

Собрания в «Серта»

Деятельность Дада на какое-то время перевернула жизнь основателей «Литературы». Их собрания в «Серта», поначалу неофициальные, порожденные попросту желанием встретиться в кругу друзей, в стороне от литературных кафе, отныне стали организованными, планируемыми мероприятиями, а небольшой баскский бар — штаб-квартирой дадаистов. Это меняло всё. Тцара вел там прием. Арагон говорит, что «Серта» стал «главной резиденцией Дада», но, как написано в «Парижском крестьянине», с высоты 1925 года, «эта грозная ассоциация либо замышляла там одну из смехотворных и легендарных акций, способствовавших ее величию и разложению, либо собиралась там от усталости, от безделья, от скуки…». Другим центром Дада, естественно, был книжный магазин Ильсома «Сан Парей», где проходили выставки Пикабиа и Рибмон-Дессеня в ожидании экспозиции Макса Эрнста весной 1921 года.

У всех участников были сильные побудительные мотивы сделаться заправскими дадаистами, как Тцара.

Бретон принимал это близко к сердцу. Узнав из газет о скандалах дадаистов и с ужасом прочитав в них имя своего сына, его родители явились 21 марта 1920 года в «Отель великих людей» и поставили вопрос ребром: либо он продолжает учиться на медика, либо они лишают его дотаций. Его мать даже сказала, что предпочла бы, чтобы он погиб на войне, чем видеть, как его имя позорят в газетах. Бретон устоял. Вернувшись в Лориан, его отец написал Полю Валери, прося его вмешаться. Тот отчитал молодого человека за акции Дада, которые ему не нравились, и в конечном счете замолвил за него словечко перед Гастоном Галлимаром,[51] который предложил молодому поэту рассылать НФО подписчикам за 400 франков в месяц и читать Прусту вслух гранки «Германта» за 50 франков за сеанс. Это соглашение важно само по себе, но благодаря ему Бретон вступил в мир НФО, где обосновался и Полан, назначенный секретарем журнала в июле 1920 года. Не надо забывать, что и у Арагона был контракт с НФО на публикацию «Анисе».

Бретон у Галлимара

Тринадцатый выпуск «Литературы», вышедший в мае, был полностью посвящен публикации двадцати трех «Манифестов Дада». Тем примечательнее, что в июне Бретон поместил в НФО статью о «Песнях Мальдорора», которая, несмотря на все его оговорки, никак не согласовывалась с огульным разрушением дадаистов. Вспомним текст Пикабиа в том самом тринадцатом номере: «Долой всё! Никаких художников, никаких литераторов, никаких музыкантов, никаких скульпторов, никакой религии, никаких республиканцев, никаких роялистов… Никаких анархистов, никаких социалистов, никаких большевиков… никаких армий, никакой полиции, никакой родины — короче, довольно всех этих глупостей, больше ничего, больше ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Таким образом, мы надеемся, что новизна станет тем же, чем то, чего мы больше не хотим… Да здравствуют конкубины и конкубисты. Все члены движения ДАДА, его председатели».

А вот начало статьи Бретона в НФО: «Человеческая жизнь не стала бы для кого-то разочарованием, если бы мы не ощущали себя постоянно способными совершать поступки, которые нам не по силам». Возможно, это замечание как-то связано с «Магнитными полями», которые тогда только что вышли из печати и внушили авторам чувство того, что им удалось выйти за рамки дозволенного: «Теперь мы знаем, что поэзия должна куда-то вести. Именно на этой уверенности зиждется, например, наш пламенный интерес к Рембо».

В концовке устанавливается связь между открытиями автоматического письма и критикой языка у Элюара: «Лотреамон так четко сознавал неверность средств выражения, что всегда обходился с ними свысока; он ничем их не обогатил и каждый раз, когда было нужно, стыдил их».

Хотя дадаизм удовлетворил потребность Бретона и его друзей утвердиться как иное, бунтующее поколение, чья молодость была покалечена войной, это течение не удовлетворяло их не менее властной потребности утвердиться как писатели. Это противоречие произрастало из их повседневного существования, социального и интеллектуального окружения и, надо сказать, из присутствия рядом НФО, вернувшего себе авторитет благодаря семи тысячам подписчиков, — это был соблазн. Полан, старший товарищ, подталкивал их в этом направлении.

Тем не менее в их глазах дадаизм воплощал свободу без ограничений в виде работы или учебы, сама жизнь казалась тогда дадаизмом — по крайней мере Бретону. Он еще не знал, что обладает даром привязываться к отдельным людям и притягивать их к себе, но уже впервые это испытал. Той весной Жеоржина Дюбрей с ним порвала — «наихудшим образом, в приступе ревности, к которой, кстати, он не подавал ни малейшего повода». Она разгромила его номер в «Отеле великих людей», оставив лишь кучку пепла от книг с автографами Аполлинера, рисунков Жака Ваше, обоих полотен Дерена, трех работ Мари Лорансен и одного Модильяни.

Однако противоречие между дадаистским разрушением и размышлениями о созидании еще больше обострилось в статье «За Дада», которую Бретон опубликовал в НФО от 1 августа. Андре Жид в редакторской статье из апрельского номера однозначно говорит о тупике: «В тот день, когда было найдено слово «Дада», делать стало больше нечего… Эти два слога достигли цели «звуковой тщеты», абсолюта бессмысленности. Одним лишь словом «Дада» эта группа разом выразила все, что хотела сказать; и поскольку в области абсурда уже ничего лучшего не сделать, теперь придется либо топтаться на месте, как поступят посредственности, либо бежать прочь».

А беглецы потом вернутся? Без всякого сомнения, поскольку Жид сразу отделяет Тцару: «Мне описывают его душкой. (Маринетти[52] тоже был неотразим.) Мне говорят, что он иностранец. Охотно верю — еврей. — Я это и хотел сказать». Такие речи, слегка окрашенные расизмом, тогда произносили совершенно свободно. Разве не нужно восстановить «французскую породу», выкошенную войной? Бретон не нарушает никакой моральной заповеди того времени, забыв ответить Жиду в этом плане. Но он — намеренно — переступает грань в том, что касается Дада. И тут тоже начало («зачин», как скажет позднее Арагон) весьма показательно: «Мне невозможно себе представить радость духа иначе, чем как призыв свежего воздуха. Как можно чувствовать себя привольно в узких рамках, куда его загоняют почти все книги, почти все события?» Дадаизм предстает выходом на волю… «Пересмотр моральных ценностей… Те, кто заплатил неизбывным чувством смятения за чудесную минуту прозрения — Лотреамон, Рембо, — продолжают называть себя поэтами, но, по правде говоря, литературное ребячество закончилось вместе с ними».

Расшифровка смысла Дада? Конечно, но с уклоном в сторону литературы: «Если молодежь нападает на условности, не следует поднимать ее на смех: кто знает, добрый ли советчик рассудительность?» И еще серьезнее: «Напрасно дадаизм отождествляют с субъективизмом. Никто из тех, на кого сегодня навесили этот ярлык, не ставит себе целью заумь. «Нет ничего непостижимого», — сказал Лотреамон». И далее: «Речь велась о систематическом исследовании бессознательного. Сегодня только поэты отдаются ему на волю и пишут под диктовку своего духа. Слово «вдохновение», почему-то вышедшее из употребления, раньше воспринималось должным образом. Например, почти все находки в плане образов кажутся мне спонтанными произведениями. Гийом Аполлинер обоснованно полагал, что клише типа «коралловые губы», о ценности которых судят по их употребительности, были порождены деятельностью, называемой им сюрреалистической».

Отметим, что это слегка искажает идеи Аполлинера, выставляя его гарантом критики языка — уже действительно предсюрреалистического. Вообще-то статью Бретона можно было бы назвать «За сюрреализм». Тем более что она пестрит цитатами из стихотворений Супо, Тцары, Пикабиа, Арагона, Элюара, приводимыми в качестве образца. Как видим, Бретон не забыл никого.

Дада и язык

При этом он напечатал довольно прозорливую статью Жака Ривьера, которая перекликалась с его собственной, — «Благодарность Дада». Идея была поддержана и умно подхвачена: «Для дадаистов язык уже не средство, а существо. Скептицизм в плане синтаксиса подкреплен здесь своего рода мистицизмом. Даже не решаясь открыто в этом признаться, дадаисты продолжают стремиться к тому самому сюрреализму, которого хотел достичь Аполлинер». Таким образом, Ривьер способствует утверждению неологизма «сюрреализм», но возводит его к Аполлинеру, то есть вживляет в недавнее прошлое и в процесс развития французской литературы. Это явствует из заключения, которое даже вызвало гнев некоторых консервативных основателей НФО, например Шлюмбергера и Геона.

Итак, вопрос Жида о будущем группы принял четкие очертания: дадаизм принадлежит к истории литературы, то есть, попросту говоря, к прошлому. А это значит, что причисляющие себя к этому движению писатели должны суметь из него выйти. Раз — и всё. В одной из записок Тцары говорилось: «Дада не означает ничего». Можно себе представить, с каким подозрением он ознакомился со статьей. Пикабиа же мог только спорить и не преминул подлить масла в огонь (к этому, в сущности, и сводилась его роль во всем деле), потому что желал быть единственным толкователем авангарда.

Бретон испытывал физическое недомогание, которое мешало ему работать (было ли это психосоматическим выражением тайного разлада с Дада?), и внезапно сбежал в конце июля к родителям, что тоже о многом говорит, если вспомнить про драматическую размолвку с ними в марте и представить себе возможную реакцию на выход статьи «За Дада». В то же время обмен мыслями с Ривьером настолько углубится, что Бретон писал: «Кстати, я взялся полностью пересмотреть свои представления, что может сблизить меня с Вами еще больше, чем до сих пор». И тут же послал Пикабиа письмо: «Вы знаете как никто, до чего мне было тоскливо в «Новом французском обозрении». Я дошел до того, что утомил своими методами друзей и Вас; так продолжаться не могло. Несмотря на заверения, которые я давал Вам время от времени, у Вас с каждым днем складывалось всё худшее представление обо мне». Это не просто двоемыслие, желание нравиться: он по-настоящему разрывается между двумя непримиримыми направлениями.

Мишель Сануйе убедительно доказывает, что, разъехавшись на время каникул, «дадаисты испытали, причем все и одновременно, одинаковое и сложное чувство, родившееся из скуки, одиночества и тоски по насыщенным часам, пережитым вместе, и это чувство порой обострялось до панического страха». Это верно, в частности, для Арагона, вновь зажатого в семейные тиски в Перрос-Гиреке, и для Элюара, который опять заболел. Кроме того, акции дадаистов осенью 1920-го и весной 1921 года, в особенности выставка Пикабиа в декабре в галерее «Сибль» и «осмотр» Сен-Жюльен-ле-Повр в апреле, поражают своей старательностью. Непосредственность, присущая им вначале, уступила место волюнтаризму: так, в октябре 1920 года «Литература» обязалась больше не печатать «литературных» текстов. Пустое обещание, как можно заподозрить. С другой стороны, карьеризм Пикабиа, выражавшийся в погоне за скандалом и проявившийся слишком открыто во время его выставки, мог лишь усилить взаимные подозрения.

Портрет Парижа. Фото Л. Бирманн. 1929 г

Изидор Дюкасс (граф Лотреамон)

Иллюстрация к «Песням Мальдорора» графа Лотреамона. Гравюра С. Дали. 1933–1934 гг

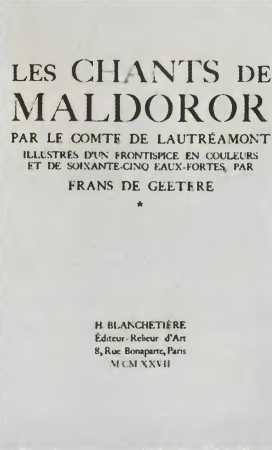

Титульный лист французского издания «Песен Мальдорора

Гийом Аполлинер

Артюр Рембо

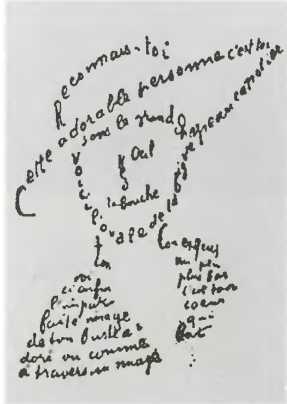

Каллиграммы Г. Аполлинера

«Смерть Духа». Дж. дe Кирико. 1916 г

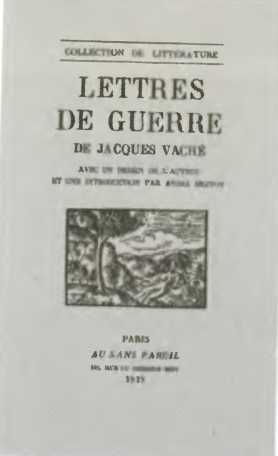

Обложка книги Ж. Ваше «Письма с войны». 1919 г

Жак Ваше

Одно из писем Ж. Ваше

Дада-3. Слева направо: Андре Бретон, Рене Илъсом, Луи Арагон (?), Поль Элюар в париках, с наклеенными усами и бородой. 1919 г. (?)

Обложка журнала «Литература», издававшегося А. Бретоном, Л. Арагоном и Ф. Супо с 1919 по 1924 год

Адриенна Монье

А. Монье возле своего Дома друзей книги

Андре Бретон

«Изысканный труп»

Сверху вниз рисовали: Гала Элюар, Валентина Гюго, Андре Бретон, Сальвадор Дали. Ок. 1930–1934 гг

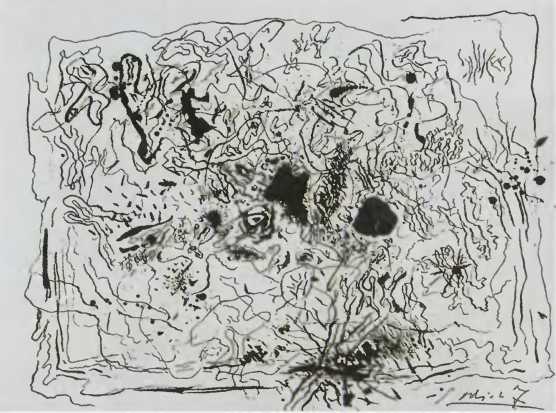

Автоматический рисунок. С. Дали. 1927 г

Обложка третьего номера журнала «Дала». 1918 г.

Тристан Тцара

Международный конгресс дадаистов и конструктивистов в Веймаре. В центре: (целует руку) Тристан Тцара. 1922 г

Марсель Дюшан

«Фонтан» (писсуар) Марселя Дюшана. 1917 г

Обложка журнала «391

Подставка для бутылок. 1914 г

Ф. Пикабиа

Франсис Пикабиа «Парад любви». Ф. Пикабиа. 1917 г

Л. Арагон, П. Дерме, Т. Френкель, П. Элюар, К. Пансар, Т. Тцара, С. Арнольд, Ф. Супо, Ф. Пикабиа, Ж. Рибмон-Дессень, А. Бретон. 1920 г

Обложка журнала «Бородатое сердце». 1922 г

«Подарок»

Фото Ман Рея. 1921 г

Дадаисты. Слева направо: Ж. Кротти, (?), А. Бретон, Ж. Риго, П. Элюар, Ж. Рибмон-Дессень, Б. Пере, Т. Френкель, Л. Арагон, Т. Тцара, Ф. Супо. 1921 г

Вечер дадаистов в зале Гаво 16 мая 1920 года

Макс Эрнст. Фото Ман Рея 1920 г

Гала и Сальвадор Дали. Фото Ман Рея. 1937 г

Поль Элюар

Нуш Элюар (Мария Бенц). Фото Ман Рея. 1928 г

Сальвадор Дали, Гала, Поль и Нуш Элюар в Порт-Льигат. 1931 г

«Комедия и трагедия». Дж. де Кирико. 1926 г

Вот тогда-то инициативная группа «Литературы», гораздо более однородная и сплоченная, увлекаемая Бретоном, который с самого основания журнала действовал как настоящий стратег, оставит позади причуды Тцары и расчеты Пикабиа и заявит о себе, осознав свою самостоятельность.

Симона Кан и Жак Дусе

Бретон разрывался между потребностью творить и усилиями, чтобы остаться дадаистом, но тут возникло новое обстоятельство: его встреча с Симоной Кан, которая станет его женой. Его познакомили с ней в Люксембургском саду в июле, как раз перед отъездом в Лориан. Она была подругой невесты Теодора Френкеля. Воспоминания Симоны Кан об этой встрече многое проясняют: «Вы знаете, я не дадаистка, — сказала я ему сразу после знакомства. — Я тоже, — ответил он с той улыбкой, какой улыбался всю жизнь, когда не хотел распространяться о каком-либо положении своей доктрины».

Симоне Кан было 23 года. Она интересовалась авангардом и знала о «Литературе». Она видела фестиваль дадаистов в зале Гаво и нашла его «грубым и жалким, причем одно делает другое непростительным». Можно понять, что в душе Бретона, вступившего с Симоной в нежную переписку, оживилось чувство, в котором он признавался Ривьеру в то переломное лето. Он писал Симоне: «Я уже не уверен, что дадаизм победит, даже когда переделываю его в себе». На одной дошедшей до нас фотографии Андре Бретон, этакий щеголь в галстуке, жестком воротничке, гетрах, с платочком в нагрудном кармане, стоит, опираясь на трость, в Саргемине между Симоной и ее кузиной Денизой Леви; последняя вскоре станет музой множества будущих сюрреалистов.

После этой поездки, в середине сентября, Симона и Андре решили пожениться. Для этого требовалось твердо стоять на ногах, и Бретон серьезно задумался о своей жизни. Супо по-прежнему служил в Топливном комиссариате, и Бретон поселился у него, в доме 41 по набережной Бурбон, куда еще в начале лета перевез редакцию «Литературы». Перемещение на остров Сен-Луи сыграло свою роль. В конечном итоге, вместо того чтобы продолжить сближение с НФО, Бретон совершенно от него отдалился и направил всю свою энергию на преобразование «Литературы». Через посредство журнала он пытался примирить пересмотр своей жизни и новые представления о дадаизме. На собрании редколлегии 19 октября 1920 года было решено закрыть журнал для литературы и открыть его для политики, сексуальности, жизни. Все тексты будут рассматриваться жюри.

Той осенью резко возросла политическая напряженность: всю страну потрясли забастовки, которые были жестоко подавлены, а подготовка съезда социалистов в Туре проходила в ожесточенных спорах между членами правительств времен войны и желающими вступить в Третий интернационал, только что созданный Лениным. Советская революция воодушевила левых, вынужденных уйти в оппозицию после выборов 1919 года. После телеграммы Коминтерна с приветствием к съезду Бретон захотел вступить в соцпартию и увлек за собой Арагона. Как же они были разочарованы! Их принял Жорж Пьош, сорокалетний преуспевающий журналист с брюшком, заявивший, что нужно уметь идти в ногу с толпой, «вместе потеть». Позже, вспоминая этот эпизод, Арагон сказал, что у них с Бретоном не было никакого желания «потеть вместе с этим типом». В «Юманите»[53] они столкнулись с бюрократией, которая окончательно охладила их пыл.

В записной книжке, которую он тогда завел, Бретон «поднимает на смех Арагона, мечтающего о том, чтобы его книги вошли в число «дельных», рекомендованных пролетариату, наряду с Барбюсом и Дюамелем[54]»,[55] отмечает Анри Беар. Сам же он не мог поверить, чтобы социалистическая дисциплина была всеобщей необходимостью: «Хотелось бы мне знать, до чего дойдут эти требования». Десятью годами позже Арагон и Бретон окончательно разойдутся из-за разных взглядов на деятельность коммунистической партии.

Однако настрой на политику сказался на отношениях Бретона с дадаистами, хотя и не сгладил противоречия между потребностью творить, необходимостью зарабатывать на жизнь и бунтом. Устроившись лектором к госпоже Ташар, собирательнице примитивного и современного искусства, он смог вновь поселиться в гостинице — в квартале Монпарнас, на улице Деламбр. Госпожа Ташар представила его Жаку Дусе, кутюрье времен Прекрасной эпохи, врагу корсета, который собирал авангардистские картины и выступал в роли мецената с поэтами типа Реверди. Дусе поручил Бретону регулярно присылать ему письма о литературе и живописи за 500 франков в месяц. Бретон согласился. Его первое письмо датировано 20 декабря. Зато дадаисты хором ужесточили свою политическую позицию. «Мы сравнивали наше интеллектуальное состояние с французской революцией, — напишет впоследствии Арагон. — Речь шла о том, чтобы подготовить и внезапно провозгласить Террор». Бретон же прямо указывал на диктатуру Дада. В марте 1921 года в «Литературе» опубликовали знаменитую картину «Ликвидация», на которой все персонажи помечены оценками от +25 до -25. Рядом с писателями, философами и революционерами там были и современные имена: Ландрю, Фош, Мистингетт, Бонно.[56] Вот оценки Бодлеру: Арагон — 17, Бретон — 18, Элюар — 12, Тцара — 25; Гегелю: Арагон — 10, Бретон — 15, Элюар — 6, Тцара — 25; Ленину: Арагон — 13, Бретон — 12, Элюар — 25, Тцара — 2; Пикассо: Арагон — 19, Бретон — 15, Элюар — 2, Тцара — 3; Рембо: Арагон, Бретон и Элюар — 18, Тцара — 1. Тцара, занявший позицию «против всех», остался в одиночестве.

Тем временем саботирование одной из лекций Маринетти позволило дадаизму отстраниться одновременно и от футуризма, и от современной шумихи.

Осмотр церкви Сен-Жюльен-ле-Повр 14 апреля производил впечатление чисто дадаистской акции. Объявление в газете звучало провокационно: «Надо ли расстреливать дадаистов? Сегодня в пятнадцать часов… Дада начинает серию экскурсий по Парижу и приглашает друзей и противников бесплатно посетить вместе с ним территорию церкви Сен-Жюльен-ле-Повр… Это не антиклерикальная акция, как можно было бы подумать, а, скорее, новая интерпретация природы, примененная на сей раз не к искусству, а к жизни».

Сохранилась фотография участников экскурсии под зонтиками, потому что в тот день шел сильный дождь. Было задумано прогуливаться, «злобно глядя друг на друга до изнеможения публики». Дождь заставил сымпровизировать более внятные выступления. Речь Бретона напечатали в журнале «Комедия»: «Мы дали понять, что дадаизм мертв. Но это был всего лишь опыт. Вы так же глупы, как и на первой акции Дада: примчались толпой по первой же заметке в газете, созданной по вашему образу и подобию».

Бретон представил это Дусе 3 марта как способ «борьбы с ультрааристократической концепцией искусства и интеллектуальной жизни, существующей в наши дни. Дадаизм старается уничтожить привилегии и выбраться из башни из слоновой кости». Пусть так, но результат получился бесславный, и этот осмотр стал последней единодушной акцией Дада как группы. Пора терзаний приближалась ко времени разрыва.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава шестая СЕМЬЯ

Глава шестая СЕМЬЯ Диета диетой, но настоящую парижскую французскую семью все равно узнаешь по ужину, когда даже очень уставшие после рабочего дня родители садятся с детьми за аккуратно накрытый стол и за низкокалорийным блюдом делятся новостями и планируют выходные.

Шестая глава

Шестая глава Американская литература Фенимор Купер (1789–1851) Вопрос 6.1Всемирную известность Джеймсу Фенимору Куперу принесли романы из американской жизни: «Зверобой», «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт».Я эти романы расположил в алфавитном порядке. А

Глава шестая

Глава шестая О вотчинной полиции и попечительстве помещиков в сельских обществах временнообязанных крестьян.148. Помещику предоставляется на основаниях и в пределах, ниже сего означенных, вотчинная полиция в сельском обществе временнообязанных крестьян, на земле его

Глава 39. ПОРА ПЕРЕКУСИТЬ!

Глава 39. ПОРА ПЕРЕКУСИТЬ! Пообедал плохо — плохо думается, плохо любится, не спится[109]. Вирджиния Вулф. Своя комната. Вам знакомо сосущее ощущение в желудке, от которого не избавишься, пока не выпьешь чашку чаю с печеньем? А знаете ли вы, что в разные столетия люди

Глава шестая

Глава шестая IНа другой день было свидание. Но мне было так скверно на душе, что сначала я зашел в ресторан и встретил Нину, уже довольно плохо сознавая, что я делаю.Нина деликатно ни одним словом не обмолвилась о вчерашнем — я тоже не заговаривал об этом из малодушия. [В

Глава шестая

Глава шестая IНа другой день было свидание. Но мне было так скверно на душе, что сначала я зашел в ресторан и встретил Нину, уже довольно плохо сознавая, что я делаю.Нина деликатно ни одним словом не обмолвилась о вчерашнем — я тоже не заговаривал об этом из малодушия. [В

Глава шестая

Глава шестая Где ситуация запутывается. – I say, don’t you think the rajah laughs at us? – Perhaps, sir. Henry O’Mercier [– Послушайте, вам не кажется, что раджа просто смеется над нами? – Возможно, сэр. Генри О’Мерсьер (англ.)] «Оставьте нас ненадолго, – сказал Тамплиер официанту в ресторане, – мы

Глава шестая выносливость

Глава шестая выносливость Обычно под выносливостью подразумевается способность человека работать длительное время, непрерывно или с незначительными перерывами.Естественно, что чем тяжелее работа, тем короче время, в течение которого ее можно выполнять без перерыва, и