Как переделать мир. Авантюристы, фавориты и самозванцы

Как переделать мир. Авантюристы, фавориты и самозванцы

25 июля 1785 г. восьмилетний великий князь, будущий император Александр I, писал по-французски сочинение по истории Рима, заданное, вероятно, его наставником Фредериком Сезаром де Лагарпом. Он начал фразой: «Рим был основан 2537 лет тому назад Рому-лом, авантюристом, населившим его сбродом из всех соседних племен. Так возник народ, впоследствии столь славный»[403]. На вечный город ориентировалась Москва, считавшая себя третьим Римом, и Санкт-Петербург, город святого Петра[404]. Брату Александра, великому князю Константину, Екатерина II предназначала трон Константинополя, второго Рима. Новая христианская империя должна была быть создана на обломках Османской Порты. Детское сочинение будущего императора приобретает символический смысл: великое государство, образец для подражания как для России, так и для всего западного мира, было создано авантюристом.

25 июля 1785 г. восьмилетний великий князь, будущий император Александр I, писал по-французски сочинение по истории Рима, заданное, вероятно, его наставником Фредериком Сезаром де Лагарпом. Он начал фразой: «Рим был основан 2537 лет тому назад Рому-лом, авантюристом, населившим его сбродом из всех соседних племен. Так возник народ, впоследствии столь славный»[403]. На вечный город ориентировалась Москва, считавшая себя третьим Римом, и Санкт-Петербург, город святого Петра[404]. Брату Александра, великому князю Константину, Екатерина II предназначала трон Константинополя, второго Рима. Новая христианская империя должна была быть создана на обломках Османской Порты. Детское сочинение будущего императора приобретает символический смысл: великое государство, образец для подражания как для России, так и для всего западного мира, было создано авантюристом.

Авантюрист — продавец иллюзий, ею предназначение — делать людей счастливыми, обещая исполнить их мечты и сокровенные желания. Он постоянно ищет страну, где мог бы воплотить свои проекты. Если он не находит ее, то создает: либо на бумаге, сочиняя историю вымышленного государства, как Казанова, Тревогин и Псальманаазаар, либо на политической карте. Искатель приключений нередко возносится на самый верх, становясь если не королем, как Теодор I фон Нейхоф, правивший Корсикой в 1736 г., то претендентом на трон, как Степан Заннович, Степан Малый и княжна Тараканова, или на пост главы республики, как Билиштейн и Бернарден де Сен-Пьер. Когда Вольтер в «Кандиде» описывает обед в Венеции, на котором собралось восемь низложенных монархов, он поминает и хорошо знакомых нам искателей приключений.

Однако в центре цивилизованного мира до тех пор, пока Французская революция и Наполеон не перевернули Европу вверх дном, свободных престолов на было. Они могли появиться только на окраине Европы, на Севере, Востоке или Юге, там, где проходили границы сфер влияний. Там сталкивались интересы больших государств, желавших короновать своего ставленника в маленькой стране. Она могла бы послужить буфером между империями, а при удачном стечении обстоятельств — контролировать торговые пути, ибо возникают подобные «государства Санчо Пансы» либо на острове (Корсика), либо на побережье (Балканы и Причерноморье, Прибалтика, Приаралье). Авантюристов притягивали государства с нестабильной политической системой и непредсказуемым порядком престолонаследия (Россия, Польша), христианские страны, находящиеся под властью Турции (Молдавия и Валахия, Трансильвания, Черногория). Наибольший интерес представляла Россия — страна, на протяжении столетия изменившая тип культуры и социального устройства, значительно расширившая свои границы. Интересы одних авантюристов совпадали с целями российской политики, другие, напротив, выступали как ее противники. Показательно, что активность их возрастает в период войн и общественных потрясений.

Мы уже говорили о том, что многие утопические проекты искателей приключений, вплоть до грамматической лотереи, направлены на объединение людей, создание горизонтальных связей внутри Европы. Тем яснее эта черта проявляется в их политических сочинениях. В трактате «Мир в Европе может установиться только после долгого перемирия, или Проект всеобщего замирения» (1757), созданном в начале Семилетней войны, Анж Гудар заявляет, что литераторы и ученые призваны сформулировать законы политики и вырвать ее из рук государственных мужей, не знающих иных решений, кроме военных. Нынче, пишет он, все проблемы улаживают с помощью пушечных ядер, народы состоят из полков, общество разбилось на батальоны. Гудар развивает идеи «Проекта вечного мира» аббата де Сен-Пьера (1713), которые позднее кратко изложит и дополнит Жан-Жак Руссо. Сен-Пьер предлагал превратить христианские государства в единую республику по образцу Швейцарии и Голландии и создать систему европейского равновесия, которое должен поддерживать постоянно действующий Арбитражный совет, прообраз Европарламейта. Гудар утверждает, что война губит богатство и процветание, созданные искусством и наукой, и что сила государств зависит от мощи их политического союза. Дабы сохранить мир в европейской республике, он предлагает установить всеобщее перемирие на двадцать лет, сохраняя армии и объединяясь против агрессора. Другими словами, он излагает систему коллективной безопасности, столь популярную в XX в.

Подчеркнем два аспекта в его рассуждениях. Государства не могут существовать поодиночке, мир родится из баланса сил в объединенной Европе. Республику эту создадут писатели и ученые, заменив государство, превращенное в армию Республикой Словесности.

Авантюристы довольно скоро почувствовали притягательность России, которая казалась им страной головокружительных взлетов и падений. Шевалье д’Эон писал в начале «Непредвзятой истории императрицы Евдокии Федоровны» (1774): «История России полна событиями необычайными, и нет нужды углубляться во тьму древности, дабы отыскать в ней те ужасающие чудеса, что поражают воображение и ум, даже самый легковерный […] Самые быстротечные возвышения и самые стремительные падения, кажется, чередуются в этой империи, как будто провидение избрало ее, чтобы изъяснить чувствительней, чем где бы то ни было, как непрочно людское величие, ему подвластное»[405]. Этот пассаж и большую часть книги д’Эон заимствовал из анонимного мемуара, представленного в 1731 г. во французское Министерство иностранных дел[406]; но важно, что формула сохраняла актуальность в царствование и Анны Иоанновны, и в эпоху Екатерины II, и, разумеется, в правление Павла I.

Для Франции примером подобной судьбы служил Александр Данилович Меншиков. Жан-Франсуа де Лагарп в трагедии «Ментиков, или Ссыльные» (1775) рисует не баловня фортуны, а человека значительного, умного карьериста, друга детства Петра, правившего при трех императорах и поплатившегося за то, что сам метил на трон («jusqu’au grand nom du Czar je voulais m’enlever»[407]). Меншиков сперва думал жениться на вдове Петра I, Екатерине, потом выдать свою дочь замуж за Петра II, но был смещен и сослан с семьей в Сибирь. В трагедии это только экспозиция, основное действие занимает выдуманная Лагарпом история кровавого любовного соперничества. Более интересен роман, вышедший при жизни Меншикова: «Князь Ковшимен, татарская история» (1710), который, возможно, принадлежит перу аббата де Шуази[408]. Трансформация жизни фаворита Петра I по законам восточной повести дала удивительный результат: логика вымышленного повествования позволила предсказать трагическую смерть царевича Алексея (правда, когда в романе отец отправляет сына на плаху, в последний момент солдат по доброй воле подменяет осужденного, и царевич остается в живых). Вероятно, источником этого эпизода послужил разнесшийся по Парижу в 1705 г. слух, что Петр I повелел казнить Алексея, но Меншиков подменил его солдатом и, когда царь перестал гневаться, представил ему спасенного сына[409]. История эта явно фольклорного происхождения и, видимо, как считал С. М. Соловьев, восходит к песням и легендам об Иване Грозном. Французский писатель дал литературную форму древнему сюжету о поединке отца с сыном, который входит составной частью в истории легендарных государей или богатырей (Эдип, Кухулин, Зигфрид, Илья Муромец) и сделался в России одним из непременных элементов мифа о великом правителе — кровавом тиране (Иван Грозный — Петр I — Сталин)[410]. Таким образом, в «Князе Ковшимене» тема восхождения фаворита соединилась с мотивами подмененного царевича и злого царя — опорными элементами легенды о самозванце.

Трудности западного авантюриста, приехавшего на ловлю счастья и чинов в Россию, проистекают из того, что социальная ниша оказывается занятой. При дворе сложилась система фаворитизма, тогда как народ порождал все новых и новых самозванцев.

При дворе Людовика Возлюбленного Казанове делать было нечего: ему оставалось лишь искать расположения верховной фаворитки, маркизы де Помпадур, либо поставлять государю любовниц. Фридрих II прельстился мужской красотой венецианца, но тот отверг посулы, о чем потом жалел, встретив каноника, удачно сделавшего карьеру этим путем. Не то в России. Почти весь век правят женщины, чего в России не было ни до, ни после: Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Екатерина II. Иностранцы пишут о царящей в России «гинекократии»[411]. Но, памятуя о Бироне, Лестоке и маркизе де ла Шетарди, Екатерина II не хочет брать в фавориты иноземцев, она хочет слыть истинной русачкой. В ее царствование отбор и перемена фаворитов вносят динамику в иерархическую структуру общества. Петровская «Табель о рангах», уравнявшая все роды государственной службы (придворная, военная, статская), твердо установила очередность прохождения степеней социальной лестницы и разделила людей по разрядам («чин чина почитай»), тогда как призрак монаршей милости обострял соперничество, позволял надеяться на обходные пути. Подобно тому как война выдвигает одаренных генералов, императрица создавала государственных мужей. При этом, разумеется, у Екатерины II были и бездарные фавориты, и талантливые сподвижники. Но лучшие, Орловы и Потемкин, люди необычайно яркие, напоминали авантюристов своей бесшабашностью, мужской удалью и богатырской статью, недюжинной силой, отвагой, умением соблазнять, богатым воображением и ненасытностью во всем: славе, власти, деньгах, женщинах. Они все схватывали на лету. 25 июня 1771 г. императрица писала госпоже Бьелке о Григории Орлове: «Удивительно, сколько он знает, и его природная острота простирается так далеко, что слыша о каком-нибудь предмете в первый раз, он в минуту подмечает сильную и слабую его сторону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об этом предмете»[412]. В отличие от авантюристов, екатерининские фавориты не только мечтают, но и действуют, поражая всех дьявольской энергией и работоспособностью. Они любят грандиозные планы (греческие проекты Орловых, а затем Потемкина, персидский поход Валериана Зубова), им не дают покоя лавры Александра Македонского, они выигрывают сражения, освобождают христиан из-под власти турок, поднимают народы на восстание (Алексей Орлов), завоевывают новые земли и обживают их, строят города (Потемкин). Фавориты воплощают то, к чему стремятся авантюристы.

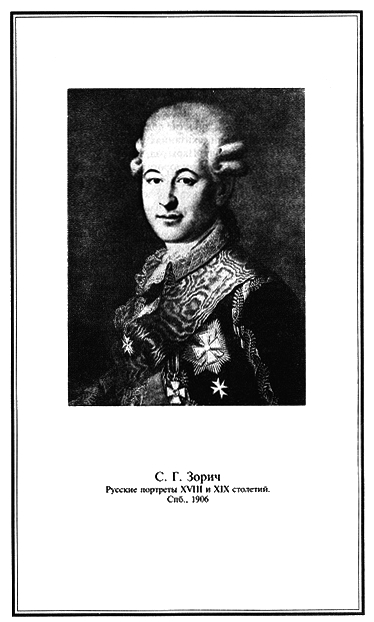

Исключительным примером восхождения чужеземца, но, подчеркнем, православного, может служить карьера серба Семена Зорича (1745–1799). Источники по-разному излагают его биографию, но во всех пересказах она изобилует романными топосами. Юный крестьянин (или даже пастух, для соблюдения требований жанра), пригожий, смелый, он поступает в русскую армию благодаря содействию дяди. Он покрывает себя славой в войне с турками, но, раненый, попадает в плен и проводит в Турции четыре года (по другим сведениям, он попал в рабство еще мальчиком). Вернувшись в Россию, Зорич по протекции Потемкина, рассчитывавшего приставить к императрице верного ему человека, делается в 1777–1778 гг. фаворитом Екатерины II. Вознесясь и возгордившись, новоиспеченный генерал решил устранить своего покровителя и соперника и был за то удален от двора после одиннадцати месяцев царствования. Став богачом благодаря щедротам императрицы, он снискал репутацию заядлого игрока (Пушкин поминает его в «Пиковой даме»), гуляки, мота и любителя делать долги. В своих владениях в местечке Шклов он вел себя как самодержец, окружил себя свитой авантюристов, приехавших со всего света: французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки (и среди них хорошо известные лица: Премислав-Марко и Ганнибал Занновичи, Галльен де Сальморанк)[413]. Искатели приключений завидовали и подражали генералу, не упуская случая надуть его.

У западных рыцарей удачи немало общего с русскими самозванцами[414]. В XVIII в. появляются десятки поддельных Иоаннов Антоновичей и Петров III, «маркиз Пугачев», как называл его Вольтер, — лишь один из многих. Мелькали и лжеграфини Дашковы, как доносил в Версаль в 1765 г. французский посол. Сходство фигур проистекает из сходства социально-психологических характеров, способности принять роль, навязанную обществом («карнавальный» царь, наделяемый на время высшей властью). Кроме того, многие авантюристы выступают в роли самозванцев (С. Заннович, Тревогин), и твердую границу провести трудно. Различие объясняется тем, что русские самозванцы действуют в принципиально иной культурно-исторической среде, их иначе воспринимают и оценивают.

Авантюристы создают легенду, самозванцы заимствуют. Первые ориентируются на книжную традицию, вторые остаются внутри фольклора, но структура текстов схожа. Мы видели, как в мемуарах Казановы перерабатываются алхимические трактаты и волшебные сказки; в других случаях он заимствует эпизоды из авантюрных романов, в частности из «Жиль Блаза», или превращает картину в сценку (эпизод с горничной г-жи Кайзерлинг в Митаве, возможно, навеян «Шоколадницей» Лиотара). Калиостро и Сен-Жермен заимствуют эпизоды своих легенд из розенкрейцерской агиографии, в первую очередь из «Fama fraternitatis» («Братская молва, или Собратство достохвального ордена розенкрейцерского», 1614). Наиболее характерные мотивы Калиостро сконцентрировал в мемуаре, представленном на суде по делу «ожерелья королевы», но их использует большинство авантюристов: тайна рождения (брошенный сын государя или вельможи), воспитание на Востоке (или путешествие на Восток), спуск в подземный мир и посвящение в таинства пирамид, скитания, необходимость скрываться от преследований врагов, знание наук и языков, в том числе мертвых и священных, перемена многих профессий, общение с духами, бесплатное лечение всех страждущих, отказ от земной пищи. Разумеется, варианты зависят и от авантюриста (так, для Монброна, д’Аржанса, Казановы и С. Занновича Турция заменяет Египет), и от аудитории: понятно, что Казанова кажется иным маркизе д’Юрфе, чем принцу де Линю.

Чтобы претендовать на трон, самозванец должен его потерять. Устойчивая легенда (ее русский вариант подробно исследован К. В. Чистовым) рассказывает о государственном перевороте или покушении, произошедшем в детстве или юности, подмене или изгнании, рабстве или тюремном заточении, скитаниях инкогнито и паломничестве по святым местам (Польша, Царьград, Египет, Иерусалим), нищете и страданиях. Чтобы отыскать дорогу на родину, которую призван преобразить самозванец, или попасть в идеальный мир, подобно героям утопических романов Бернардена де Сен-Пьера и Казановы, надо возродиться после смертельной опасности, претерпеть испытание унижением, голодом и холодом, пересечь море.

Авантюрист играет роль, самозванец живет ею. Первого просят о вполне конкретных чудесах: вернуть молодость и красоту, отыскать клад, изготовить золото и алмазы, даровать стране свободу и независимость, обогатить государственную казну, не увеличивая налогов. Второй призван восстановить царство Божие на земле и вернуть золотой век, он должен воплотить утопические мечты крестьян. После ареста Пугачева во Франции разнесся слух, что он предложил императрице отпустить его, дабы он завоевал для нее Китай[415], как Ермак — Сибирь: даже в железной клетке самозванец почитается всемогущим. По российским представлениям, все разумное действительно, все действительное неразумно. Законны только добрые цари и хорошие законы (те, что соответствуют народным чаяниям); те государи, что обманывают эти ожидания, воспринимаются как узурпаторы (Борис Годунов, Екатерина II) или Антихристы (Иван Грозный, Петр I), а их указы как подложные. Напротив, указы Пугачева, жалующего волей и землей, считаются подлинными, родимые пятна или клейма — царскими знаками, а казачьи атаманы — придворными, графами Чернышевыми или Паниными. Как показал Б. А. Успенский, самозванчество, с одной стороны, подпитывается фольклорной «игрой в царя», а с другой — поведением монархов (Ивана Грозного и Петра I), ставящих на престол вместо себя подставное лицо, дабы вознести его и убить (как князя Владимира, боярина Федорова или Симеона Бекбулатовича), или создающих «всепьянейшую и всешутейную» государственную иерархию с князем-папою и князем-кесарем во главе. О том, что в периоды коренных социальных переломов в поведении общества и государя усиливается карнавальное начало, вслед за М. М. Бахтиным писали В. В. Иванов[416], Д. С. Лихачев и А. М. Панченко[417]; Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский несколько уточнили их тезис, подчеркнув связь смеха и жестокости, насильственное вовлечение зрителей в представление[418]. Позднее С. С. Аверинцев писал о дьявольской природе смеха (и шире — карнавальной традиции), доказывая, что он не освобождает, а порабощает, примиряя с действительностью[419]. Вспоминая павловское царствование, мемуаристы уверяли, что никогда так не дрожали от страха и так не смеялись. В русской традиции публика не отделена от актеров, кровавое шутовство воспринимается особенно остро потому, что ты от него не защищен. Деление мира на земщину и опричнину ясно подчеркивает исконное представление о том, что кромешный мир подстерегает тебя сразу за порогом дома. В чужом пространстве ты должен одеваться, говорить, вести себя наоборот: выворачивать платье наизнанку или вовсе скидывать его, плакать на свадьбе и смеяться на похоронах. Дуальная (чтобы не сказать манихейская) организация пространства, где рай и ад, свой и чужой мир предстают как двойники с обратным знаком, где нет места ни для католического чистилища, ни для нейтрального существования, приводят к тому, что в обществе создаются зоны антиповедения: временные (святки), пространственные (кабак, баня), социальные (скоморошество, юродство, самозванчество). В разных контекстах они воспринимаются как непристойные, колдовские или праведные. Анализируя средневековую агиографию, Б. И. Берман показал, что жестокость входит составной частью в понятие святости[420], подобно тому, добавим, как страх неразрывно связан со смехом. Думается, что бахтинская концепция карнавала (или антиповедения), универсального смеха, проникающего во все сферы бытия, более применима к России, нежели к Западной Европе. Если говорить о XVIII в., то венецианский карнавал, длящийся значительную часть года, театрализует жизнь горожан, но не отменяет социальную иерархию, не разрушает обыденное существование. Российское антиповедение сидит в каждом, от холопа до царя, от пьяницы до подвижника, и прорывается бунтами, сотрясающими страну.

Народ снабжает самозванца биографией, которая почти не меняется на протяжении двухсот лет, ибо она относится не к конкретной личности, а к идеальному спасителю. Всякий новый Лжедмитрий или Петр III отождествляется со своими предшественниками, использует их славу и подвиги. У легенды, как в фольклоре, нет автора, аудитория знает его так же хорошо, как исполнитель, предлагающий свой вариант; самозванец плоть от плоти ее. Напротив, истории авантюристов напоминают литературные тексты, следующие жанру, но отличные друг от друга. Автор использует канон, трансформирует его. Он уже не равен публике: авантюрист, как правило, простолюдин, тогда как зрители — сильные мира сего, аристократы и богачи. Истории самозванцев всегда кончаются трагически, тогда как авантюристы довольствуются тюрьмой. Их, как комедиантов, не принимают всерьез, их освистывают, изгоняют со сцены, но не казнят.

Если перевести легенду о приходе самозванца, в частности Петра III, на язык литературного мифа, то ему достается роль явившегося с того света невинно убиенного мужа, который призван покарать нечестивцев, своих палачей и восстановить справедливость. Другими словами, он — Каменный гость, мстящий Дон Жуану, или, точнее, неверной жене: как показал К. В. Чистов, самозванчество XVIII в. во многом идет под лозунгом борьбы против «бабьего царства».

Авантюристам трудно в России еще и потому, что и в роли врачевателя они смотрелись плохо. До начала XVIII в. в стране было очень мало профессиональных врачей, обходились знахарями, повивальными бабками да баней. Е. П. Карнович верно заметил, что Калиостро, который не достиг успеха в петербургском свете, не мог рассчитывать на влияние толпы, ибо в своих пышных нарядах он казался простому люду важным барином, а не колдуном. «Известно также, что наш народ всегда предпочитал, да и теперь еще предпочитает в качестве колдуна „ледащего мужичонка“, и чем более он бывает неказист и неряшлив, тем более может рассчитывать на общее к нему доверие. […] Как заморский врач, Калиостро в Петербурге мог найти для себя весьма ограниченную практику, и опасным для него соперником был даже знаменитый около того времени Ерофеич, с успехом лечивший не только простолюдинов, но и екатерининских царедворцев и тоже открывший своего рода жизненный эликсир, который и доныне удержал за собою прозвище своего изобретателя»[421]. Императрица держалась того же мнения: заморский маг Калифалкжерстон может подчинить себе одного хозяина дома, даже не всю семью, тогда как на поклон к шаману сибирскому съезжается весь Петербург.

Это отнюдь не значит, что в Западной Европе вовсе не было крестьян-знахарей, а в России — иноземных врачей. «Санктпетербургские ведомости» от 13 июля 1772 г. (№ 56) сообщают, что в Париже в июне месяце всех взбудоражил пришлый немецкий крестьянин, исцелявший прикосновением. Улица вокруг его дома была полна людей, рассказывали друг другу невероятные слухи, будто слепые прозрели, глухие прослышали, а хромые начали ходить. День его держали в полиции и потребовали исцелять под надзором. Когда обман открылся, крестьянин уехал в Англию.

Ф. М. Гримм проанализировал эту историю в «Литературной корреспонденции» (июль 1772): «А поскольку, как знает любой, кто умеет читать, история — всего лишь вечное повторение тех же событий, то бедный Иисус Христос из Цвейбрюкена едва не затмил своего божественного предшественника […]. Я не посоветовал бы какому-ни-будь умнику разоблачать подлинность его чудес: его задавила и растоптала бы толпа слепых, глухих, хромых и увечных почитателей, объединенных верой и надеждой. Малый денег не брал. […] Он исцелял прикосновением и требовал от больного только верить в Бога. Если больной не выздоравливал, это значило, что он плохо верил»[422].

Через десять лет в письме к Н. П. Румянцеву Гримм просит сообщить подробности о крестьянине, который пользует в Германии воскурениями и якобы вылечил принцессу из дома Нассау, ибо его одолевают расспросами весьма влиятельные особы[423]. В 1779 г., когда Россию посетил Калиостро, «Санктпетербургские ведомости» много рассказывали о Месмере и магнетизме, регулярно печатали объявления, что живущие на Большой Морской, у его сиятельства графа Остермана «французские глазные лекари» братья Пеллье «искусство свое ежедневно подтверждают, возвращая зрение множеству слепых»; к сему присовокуплялись списки исцеленных[424].

В Европе частенько появлялись поддельные принцы, их имена постоянно мелькают в уголовной хронике. Еще в XVII в. Бризасье, секретарь французской королевы Марии-Терезии, написал королю Польши Яну Собескому письмо о том, что он его побочный сын и хорошо бы папеньке похлопотать за него перед Людовиком XIV, дабы его сделали герцогом и пэром. К просьбе Бризасье присовокупил подложное письмо Марии-Терезии, ее портрет с брильянтами на 25 тысяч ливров и еще вексель на сто тысяч экю. Ян Собеский дары принял, Людовику XIV написал, но тот, разумеется, обратился за разъяснениями к жене, чем вызвал немалое ее удивление. За подлог Бризасье был отправлен в Бастилию (1676–1678), потом признан сумасшедшим, освобожден и в 1682 г. выслан в Польшу, где он нашел скверный прием. Все же Ян Собеский, сжалившись, дал ему денег на то, чтоб добраться до Москвы, где он и умер, когда готовился ехать дальше, в Индию[425].

О многих самозванцах упоминает Казанова, причем точность его рассказов полностью подтверждается полицейскими донесениями и газетными заметками. Венецианец конкурентов не любил и в 1745 г. разоблачил на острове Корфу своего денщика, выдававшего себя за принца Ларошфуко, хотя весь гарнизон ему поверил. В сравнении с комедийной ситуацией, описанной нами выше, роли перевернулись: там хозяйский слуга противостоял залетному авантюристу, здесь юный Джакомо отказался признать в собственном слуге герцога и пэра и избил наглеца палкой, рискуя попасть под арест. В 1750-е годы во Франции и Италии Казанова встречался с Карлом Ивановым, сыном часовщика из Нарвы, именовавшим себя принцем Курляндским, и, как уверяет, пострадал из-за того, что мошенник использовал его имя в денежных делах (а у венецианца нередко возникали проблемы из-за платежей по векселям).

В 1764 г. «Санктпетербургские ведомости» сообщают:

«Франция.

Из Парижа от 13 августа.

Некоторый Арап, который здесь долгое время жил под именем наследного принца, находящегося в нижней Эфиопии королевства Анголы, посажен в тюрьму, Бисетр называемую, где с ним конечно не будет поступлено как с принцем. Он 22 числа прошедшего месяца, поутру во втором часу взят под караул полицейским офицером. Сей обманщик будучи в Копенгагене и Гамбурге немало наделал и там проказ. Сказывают, что он самый подлый человек и своим мотовством нажил себе несколько тысяч ливров долгу»[426].

Мы помним, как в 1776 г. обер-офицер Лицын выдавал себя в Париже за польского принца. В ноябре 1780 г. высылают из России некоего Иосифа Абаиси, именовавшегося принцем Палестины. По указу Екатерины II его снабжают одеждой, немалыми деньгами на дорогу (сто червонцев голландских и двести пятьдесят рублей) и под надзором фон Роде, сержанта Семеновского полка, довозят до Риги, дабы впредь обратно не впускать[427]. В Шклове в 1780-е годы живет принц Изанбей, якобы помогавший Зоричу, когда тот был в турецком плену, а потом бедствовавший в Париже[428]. В павловскую эпоху надзор за иностранцами ужесточается, о чем говорят следственные дела о поддельных маркизах и баронессах, о девицах Клод и Элизабет Виндквист, выдававших себя за дочерей графа Орлова (1797), и др.[429]

Кажется, что на долю заезжих авантюристов в России остаются только роли мошенников. Почва благодатная. Екатерина II писала Гримму 11 (22) декабря 1781 г.: «Чего вы хотите, как ни убивайся, как ни протестуй против нашей доверчивости ко всяким авантюристам, все бестолку, она вошла в привычку и никак от нее отделаться, разве что следущее поколение от нее избавится»[430]. Донесения французских дипломатов на первый взгляд это подтверждают: они в один голос честят соотечественников, которые не желают подчиняться посольству. Луи Александр де Ла Мессельер, секретарь посольства в 1757 г., пишет в мемуарах, что тучи французов «после разногласий с парижской полицией прилетели разорять северный край»[431]. Его непосредственный начальник, маркиз де л’Опиталь доносил в Версаль кардиналу де Бернису, что «много учителей языка и гувернеров, устроившихся у русских вельмож, и прочих авантюристов, но мало негоциантов, я не знаю, что делать с подобной сволочью, зачастую позорящей нацию и посольство Франции»[432]. Дипломаты объясняют ситуацию отсутствием должного надзора за французской колонией в те десять лет, когда дипломатические отношения между двумя странами были прерваны. Тем не менее тридцать лет спустя граф де Сегюр, посол в Петербурге (1784–1789), также клеймил авантюристов: «Правду сказать, уже много лет, как в России изобилье весьма мало почтенных французов. Среди них встречаются женщины легкого поведения, авантюристы, горничные, лакеи, ловко скрывающие свою прежнюю профессию и невежество за вежливыми речами»[433]. По его воспоминаниям, среди них попадались весьма изобретательные плуты. Так, самозваный граф де Верней, развлекавший столичную знать забавными рассказами, пением и музицированием, был вынужден срочно покинуть город, ибо в домах, которые он удостаивал своим посещением, стали недосчитываться серебряных ложек, часов, табакерок или драгоценностей (увы, карьеру Ивана Тревогина в Париже в эти же годы также сгубило столовое серебро). Выехать из России он не мог, ибо паспортом запастись было недосуг, а потому явился рано поутру к рижскому генерал-губернатору и устроил скандал из-за таможенных проволочек, уверяя, что только что прибыл из Польши. Губернатор спросонья велел вышвырнуть наглеца из пределов империи, чего тот и добивался.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Мимолетные фавориты

Мимолетные фавориты В истории Дома Романовых трудно найти государыню столь же щедрую в любви, как императрица Елизавета Петровна. Эта монархиня умела быть благодарной и награждать по-царски даже за краткий миг доставленного ей счастья. Она спешила делать добро даже

Вольтер, Руссо и авантюристы

Вольтер, Руссо и авантюристы Для многих авантюристов Вольтер — едва ли не главный пример для подражания. Они либо стремятся преуспеть в тех же областях, что и фернейский отшельник, нередко встречаясь с теми же людьми (подобно ему, Казанова сотрудничал с финансистом

Цари и самозванцы

Цари и самозванцы И первое, что бросилось в глаза, имя царевича, вряд ли оно было таким.«Саин» по-тюркски значило «увалень», «бездельник», «губошлеп», так, например, дразнили хана Батыя, которого отличали фантастическая лень и желание поесть да понежиться. [1][3]Никчемный

САМОЗВАНЦЫ В «БЕСАХ»

САМОЗВАНЦЫ В «БЕСАХ» «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ,

Фавориты императрицы

Фавориты императрицы В апреле 1762 г. у Екатерины родился сын от гвардейского офицера Григория Орлова. Ребенок был отдан на воспитание гардеробмейстеру В.Г. Шкурину и впоследствии стал графом Алексеем Григорьевичем Бобринским. Он не стал Романовым, но был признан братом

Глава 1. Версальские фавориты

Глава 1. Версальские фавориты Когда в 1715 году Людовик XIV скончался, общество с удовольствием сбросило с себя все цепи, сковывавшие его на протяжении последних трех унылых десятилетий царствования монарха; фигура регента Филиппа, герцога Орлеанского, возглавившего