Вольтер, Руссо и авантюристы

Вольтер, Руссо и авантюристы

Для многих авантюристов Вольтер — едва ли не главный пример для подражания. Они либо стремятся преуспеть в тех же областях, что и фернейский отшельник, нередко встречаясь с теми же людьми (подобно ему, Казанова сотрудничал с финансистом Пари-Дюверне, ссорился с семейством де Роганов), либо пытаются использовать славу Вольтера, составить репутацию, выступая в роли его ученика или соперника.

Для многих авантюристов Вольтер — едва ли не главный пример для подражания. Они либо стремятся преуспеть в тех же областях, что и фернейский отшельник, нередко встречаясь с теми же людьми (подобно ему, Казанова сотрудничал с финансистом Пари-Дюверне, ссорился с семейством де Роганов), либо пытаются использовать славу Вольтера, составить репутацию, выступая в роли его ученика или соперника.

Прославленный философ, писатель, историк, властитель дум, советник монархов, богач, Вольтер в глазах искателя приключений воплощает образец удачливости и недостижимый идеал, реализует его мечты и проекты. Да и у самого Вольтера в глубине души есть что-то от авантюриста, его терзает комплекс незаконнорожденного, парвеню, которого презирают аристократы. Ему ведомы резкие перемены судьбы, взлеты и падения, его прославляли и били палками, арестовывали, ссылали. Состояние он составил не творчеством, а спекуляциями, нередко не слишком благовидными. Фридрих Великий сильно гневался на него за махинации с саксонскими ценными бумагами. 30 января 1751 г. он писал своей сестре, маркграфине Байрейтской: «Вы спрашиваете, что за тяжба у Вольтера с жидом? Судится плут, который хочет надуть мошенника. Нельзя, чтоб человек с умом Вольтера так злоупотреблял им […] Он вел себя как сумасшедший»[104]. Вольтер — игрок по характеру своему; азартный картежник, он полагает, что игра делает людей равными и свободными: «В мире есть только один образцовый закон, регламентирующий ту разновидность безумия, что зовется игрой: лишь ее правила не допускают ни исключений, ни послаблений, ни разночтений, ни тирании»[105]. Вольтер добивается успеха там, где авантюрист разоряется или довольствуется малым, в том числе в лотерее. Сочинив уйму финансовых проектов, искатели приключений разоряются так же быстро, как богатеют, и умирают в нищете. Патриарх, напротив, получал в шестьдесят шесть лет 120 ООО ливров годовой ренты (по свидетельству Казановы), а в конце жизни уже 231 300 ливров, и был среди двадцати крупнейших рантье Франции.

Вольтер в беседах, письмах и сочинениях стремился воспитывать просвещенных монархов, что, разумеется, было делом непростым и с Фридрихом II, и с Екатериной II. Авантюрист более всего завидовал этой роли и наименее успешно с ней справлялся.

Авантюристы пытаются соперничать с Вольтером, создавая истории России и Польши, как это делали Казанова и Анж Гудар. Шевалье д’Эон вступил в прямую полемику с «Историей российской империи при Петре Великом» (1759–1763) в своей «Непредвзятой истории императрицы Евдокии Федоровны, первой жены Петра Великого» (1774). Он исправляет неточности фернейского патриарха, укоряет его за лесть. Д’Эон создает не парадное, а приватное жизнеописание создателя новой России, рисует его как тирана, жестокого мужа и отца. История страны предстает как история семьи, изложенной от лица брошенной женщины. Д’Эон превращает подлинные факты в роман, напоминающий столь популярные в XVIII в. сюжеты о невинной жертве, преследуемой злодеями и Роком.

Лишь в одной области, пожалуй, искатели приключений успешно конкурируют со своим идолом — в тайной дипломатии и шпионаже. В молодости Вольтер отказался последовать за политическим авантюристом Гёрцем, который намеревался перекроить карту Европы и вел тайные переговоры о заключении политического союза между Петром I и Карлом XII[106]. Позже, в 1722 г., он предлагает свои услуги в качестве тайного агента министру иностранных дел и первому министру кардиналу Дюбуа, он готов ехать с заданием в Вену. Впоследствии Вольтер участвует во французской дипломатической игре, служит посредником между Версалем и Берлином, но Фридрих II оказывается хитрее своего наставника-философа.

И все-таки на долю авантюриста, как правило, выпадал жребий не Вольтера, а Руссо — преследуемого, безумного пророка. Сами искатели приключений, их друзья и недруги постоянно сравнивают их жизни с судьбой Жан-Жака. Анонимный автор памфлета «Очерк жизни Жозефа Франсуа Борри» (1786) утверждает, что многие шарлатаны, подобно Руссо, вечно делают неверный выбор, решая, принять им пенсион или отказаться. Ж.-Ж. Татен показывает, как сам Калиостро в «Письме к английскому народу» (1787) разрабатывает мотив всеобщего заговора против праведника, как в приписываемых ему сочинениях, в первую очередь в «Исповеди графа К****» (1787), используются стереотипы руссоистского дискурса: критика эгоизма власть имущих и городского повреждения нравов, прославление здоровой сельской жизни[107].

Степан Заннович в своих сочинениях представлялся как одинокий философ, поклонник и последователь Руссо; в 1773 г. он написал сонет, прославляя современного Сократа[108], перевел на итальянский его музыкальную драму «Пигмалион», попытался вступить с ним в переписку[109]. Правда, женевский гражданин не слишком ему доверял. В третьем диалоге «Руссо — судья Жан-Жака» (1774) он обвинил д’Аламбера в причастности к пропаже копии его рукописи «Рассуждения о правительстве польском» (1772) и добавил: «…в этом деле не обошлось без д’Аламбера, так же как в случае с неким графом Занновичем, далматинцем, и польским священником-авантюристом, который из кожи вон лез, чтобы проникнуть ко мне»[110].

Когда Руссо приехал в Англию, шевалье д’Эон в своем письме от 20 февраля 1766 г. приветствовал славного изгнанника и представил на его суд свое дело (ссору с графом де Герши, французским послом в Англии): «У наших бед — почти что один источник, хотя причины и следствия их различны. Говорят, что вы излишне любите свободу и истину. Мне бросают тот же упрек (…) Можно во многих отношениях усмотреть параллели в причудливости вашей и моей доли […] Любезный Руссо, мой старый собрат в политике, учитель мой в литературе, спутник в несчастье моем, вы, как и я, испытали переменчивость и несправедливость многих соотечественников наших»[111]. Руссо ответил вежливо и прекратил переписку. Подчеркнем, что Вольтер в эти годы вполне разделял точку зрения д’Эона. «Жан-Жак Руссо так же безумен, как всякие д’Эоны и Вержи», — писал он графу д’Аржанталю в 1765 г.[112] Он просит врача Теодора Трошена вернуть ему «безумства д’Эона»[113], то есть «Письма, мемуары и частные переговоры шевалье д’Эона» (1764), которые он сохранит, пометив на экземпляре: «Безумства д’Эона»[114]. Справедливости ради отметим, что сам шевалье в эту пору писал герцогу де Брольо: «Я очень боюсь в самом деле сойти с ума»[115]. А Башомон писал 14 апреля 1764 г. о книге и ее авторе, что «его недостойные приемы, неуравновешенное поведение и раздерганный стиль изобличают человека злобного и сумасшедшего»[116]. Позднее, после выхода в свет своих «Досугов» (1774) д’Эон превозносил Жан-Жака в письме к издателю и уверял, что хорошо знает великого человека[117].

Казанова в мемуарах описывает, как вместе с маркизой д’Юрфе посетил Руссо в Монморанси в конце 1750-х годов, избрав обычный предлог: желавшие видеть философа приносили ему ноты для переписки. Жан-Жак показался ему человеком здравым и скромным, но не слишком учтивым. Правда, казановист Гельмут Вацлавик[118] предположил, что венецианец повествует с чужих слов: он излишне лаконичен, избегает деталей и быстро переходит к рассказу о визите в Монморанси принца де Конти. Мораль традиционна: «Вот какие глупости совершают философы, когда, желая быть оригинальными, чудят» (ИМЖ, 423). Казанова постоянно сохраняет чуть ироническую дистанцию: он не доверяет словам этого «визионера» (HMV, I, 804), отмечает в сочинениях Жан-Жака ошибки, недостойные «истинного гения» (ИМЖ, 580), приводит критическое мнение о «Новой Элоизе» противника Руссо Альбрехта Галлера (ИМЖ, 445–446), подчеркивает отличие своих мемуаров от «Исповеди» (он-де говорит о своих глупостях столь же искренне, но с меньшим самолюбованием, чем «несчастный великий человек» — HMV, II, 714.). Принц де Линь, один из первых читателей «Истории моей жизни», ставил ее выше «Исповеди». «Я предпочитаю Жака [Джакомо] Жан-Жаку, — писал он Казанове, — ибо вы веселите, а он учительствует, вы гурманствуете, а он приправляет кушанье добродетелью. Вы сорвали три десятка роз невинности, а он — один барвинок. Вы человек благодарный, чувствительный и доверчивый, он неблагодарен и подозрителен. Вы всегда были отменным ходоком, тогда как он серьезно и красноречиво повествует о своем бессилии»[119].

Тот же образ возвышенного безумца-философа, напутствующего младшего собрата, возникает в уже упоминавшемся романе Лезю-ира «Удачливый философ» (1787), где вместо предисловия опубликовано вымышленное письмо Руссо от 7 апреля 1767 г., который хвалит автора и рекомендует ему… познакомиться с героем романа, таким же юным философом, как он сам. Писатель и его герой предстают одновременно и как друзья Руссо, и как его творения.

Разумеется, любой начинающий хочет получить именитого литературного крестного. Те, у кого нет рекомендательных писем на Парнас, изготовляют их, и авантюристы тут не исключение. В мае 1775 г. князь Александр Белосельский-Белозерский, кстати сказать, покровительствовавший Казанове и его братьям художникам и переписывавшийся с ними, напечатал в парижском журнале «Мерюор» стихотворное послание к Вольтеру и ответ философа от 27 марта 1775 г. Письмо подлинное, разве что Вольтер по обыкновению воспользовался своими давними стихами, перепосвятив их князю[120]. Но впоследствии сиятельный поэт включил в сборник «Французские стихи иностранного князя. Послания к французам, англичанам и жителям республики Сан-Марино» (1784, 2-е изд. 1789)[121] письмо от Руссо (Париж, 27 мая 1775 г.), которое у издателя переписки Руссо, Р. А. Ли, вызывает серьезные сомнения в подлинности[122].

Вольтер молодых писателей, тем более знатных иностранцев, хвалил исправно, а вот авантюристы ему были ни к чему. Он не обращает внимания на своих подражателей, едва замечает их. Казанова подробнейшим образом описывает в мемуарах три дня, что он провел в Фернее в 1760 г., а философ мимоходом упоминает в переписке «некоего весельчака». В женском обличье кавалерша д’Эон, «человек-амфибия», как говаривал Вольтер, вызывает безусловный интерес, а в мужском — весьма умеренный, хотя книги д’Эона патриарх хранил, оставлял заметки на полях, подчеркивал[123]. В 1736 г. Вольтер начал переписываться с шевалье де Му и и регулярно получать от него сводки новостей. Философ исправно платил, но в итоге порвал с осведомителем. В конце концов Муи, как полагается авантюристу, Вольтера предал, доносил на него в полицию, нападал печатно[124].

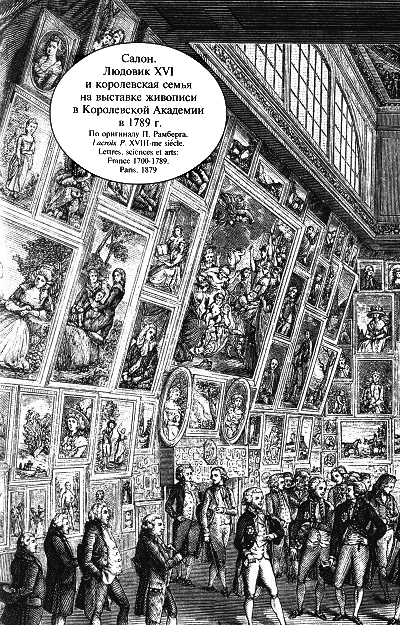

Напротив, искатель приключений непременно выставлял напоказ свои отношения с Вольтером, дружеские или враждебные. Главное — быть причастным к мифу; не надо было просить протекции у фернейского патриарха: одно его имя, употребленное в нужный момент, открывало все двери. На ученика падал отсвет его славы, его благословение помогало начать восхождение по социальной лестнице, тем более если авантюрист приезжал в Россию. Искатель приключений примерял роль последователя Вольтера или его литературного персонажа.

В 1755 г. барон де Чуди в журнале «Литературный хамелеон» (Le Cam?l?on litt?raire), сообщая новости из европейской Республики Словесности, регулярно пишет о Вольтере, вызвав даже упреки в «вольтеромании» (6 апреля). В первом же номере от 5 января он защищает патриарха от нападок Ла Бомеля и Фужере де Монброна, доказывая: я не такой, как этот заезжий литератор-скандалист. И позднее, рассуждая о ремесле писателя, он не упустит случая уколоть Монброна, автора «Космополита» и «Штопальщицы Марго» (13 июля 1755).

Свою карьеру в России Чуди начал актером французской труппы при дворе Елизаветы Петровны. Не исключено, что он играл и в пьесах Вольтера, весьма популярных в России. В 1750-е годы во французском театре Кадетского корпуса ставили «Заиру», роль Орозмана исполнял юный Петр Мелиссино. Позднее в этой роли в Петербурге снискал успех Франсуа-Пьер Пикте, поставивший трагедию для придворного карнавала и празднеств зимой 1763 г.[125] Опыта он набрался под руководством самого драматурга, ибо еще в 1759–1761 гг. двухметровый женевец, по прозвищу Пикте Великан, был членом небольшой любительской труппы, собранной Вольтером, которая разыгрывала его пьесы в замке Турне[126] (напомним, что в Женеве театральные представления были запрещены). Еще на родине он стал литературным персонажем: г-жа д’Эпине изобразила его в стихотворении «Любовный циферблат» (сб. «Мои счастливые мгновения», 1759). Видимо, и в Россию он в 1761 г. поехал искать удачи, рассчитывая на покровительство почитателя Вольтера, графа А. Р. Воронцова, который незадолго перед тем посетил Женеву.

В марте 1762 г. Пикте Великан в письме к Вольтеру расхвалил царствование Петра III, но вышла незадача: государь приказал высечь женевца за то, что тот не снял перед ним шляпу в Летнем саду. Потому, верно, Пикте в серии посланий к Вольтеру по горячим следам, в подробностях и с большим воодушевлением описал государственный переворот, совершенный Екатериной II. Письма немедленно были напечатаны во Франции[127] и, кажется, в Голландии в «Утрехтской газете» (Gazette d’Utrecht). Пикте уверял, что письмо передали в газеты приближенные императрицы помимо его воли; граф М. И. Воронцов утверждал, что женевец лично вручил письмо государыне. Поскольку Екатерина II весьма дорожила мнением Вольтера (так, она немедленно приревновала его к княгине Дашковой, которую философ превознес), Пикте получил место при канцелярии опекунства иностранных колонистов. Женевец картежничал, дружил со своим соотечественником придворным ювелиром Дювалем и его юным протеже Бернарденом де Сен-Пьером, с Германом Лафермьером. Но, увы, через несколько лет, в 1765 г. он был арестован за соучастие в контрабанде и сослан[128]. Екатерина II не простила его, несмотря на заступничество Вольтера, и в 1776 г. Пикте навсегда покинул Россию.

После смерти философа служивший у него в 1766 г. копиистом Тимолеон Альфонс Галльен, именовавший себя де Сальморанк, узнав, что Екатерина II приобрела библиотеку и рукописи Вольтера, решил попользоваться его славой и выдать себя за его ученика. «Проведя многие годы у постели господина де Вольтера, коему я обязан той скромной репутацией, которую приобрел в Республике Словесности, я получил в свое распоряжение изрядное число прелюбопытных рукописей», — писал он князю Потемкину 5 октября 1782 г. из г. Шклова, где был директором гимназии[129]. Но тщетно пытался он подарить или, вернее, обменять на протекцию рукописи, которые, видимо, переписал или просто утащил, хотя среди них были и весьма ценные. Репутация у Сальморанка была сомнительная, с его покровителем Семеном Зоричем Потемкин враждовал, да к тому же разразился скандал после ареста живших там же, в Шклове, фальшивомонетчиков Премислава и Ганнибала Занновичей.

В приложенной описи значатся письма, составленные Вольтером обширные списки книг по истории России, педагогике, демонологии, сочинения о литературе, политике, религии и церковнослужителях (весьма смелые, по уверению Сальморанка, который предлагал их и своему голландскому издателю) и, самое главное, латинский и французский варианты речей Вольтера, в которых философ доказывал, что Российской империи полезнее освободить крестьян, чем держать их в рабстве. Работа эта, представленная Вольтером в 1767 г. на конкурс Вольного экономического общества, ныне известна лишь по кратким пересказам[130]. В 1786 г. Сальморанк, уже упрочив свое положение, став преподавателем истории и риторики в Кадетском корпусе (Петербург), вторично попытался пристроить рукописи и поместил в издаваемый им на французском языке журнал «Российский Меркурий» (Mercure de Russie) объявление об их продаже. Дальнейшая их судьба неизвестна[131].

Одновременно рыцари удачи могут избрать и прямо противоположную тактику. Чтобы овладеть магической силой тотема, его надо съесть. Подобную метафору использует в шутливом письме к своему другу, политику Джону Уилкису, шевалье д’Эон. В 1768 г. он приглашает его отведать копченых оленьих языков, привезенных ему петербургским купцом Тулоном, надеясь, что языки обладают красноречием Цицерона и деликатностью Вольтера[132].

Чтобы стать равным великому человеку, надо вступить в полемику с ним. Вольтер, литературное божество, провоцирует восстания падших ангелов, тех, кто хочет упрочить свою репутацию, свергнув его. Но успех редко им сопутствует.

Злобный и желчный Фужере де Монброн, «человек с косматым сердцем», «двуногий тигр», как назвал его Дидро, пародировал Вольтера в «Генриаде, переложенной бурлескными стихами» (1745), нападал на него в «Послании г-ну де Вольтеру во время пребывания его в Майнце по возвращении из Берлина» (август 1753)[133]. Снабдив стихотворное послание едкими примечаниями, он превращает божественный лик («Dieu des vers, des talens») в портрет авантюриста, изгнанного со скандалом отовсюду, ставшего притчей во языцех, злосердечного и воспевающего преступления плагиатора, который кончит дни на Гревской площади — в общем, рисует свой портрет. В конце романа «Космополит» (1750) Фужере де Монброн писал: «…я чувствую себя хорошо везде, кроме тюрьмы». «Все страны для меня равны […] Сегодня я в Лондоне, быть может, через шесть месяцев я окажусь в Петербурге или в Москве?»[134]. И оказался — осенью 1753 г. он приехал в Россию, когда залетных французов там почти не было: дипломатические отношения между двумя странами были разорваны. Писатель числился на дурном счету у парижской полиции, за роман «Штопальщица Марго» (1749) он попал в тюрьму Фор-л’Эвек, но при русском дворе он был принят благосклонно, вошел в доверие к вельможам. Видимо, предполагалось использовать его для дипломатических целей: как писал через два года И. И. Шувалов барону де Чуди, русские ждали приезда какого-нибудь французского аристократа, неофициальный визит был бы прелюдией для восстановления отношений. Английского посла возможная перемена русской политики весьма тревожила, и за Монброном, как мы уже говорили, он пристально наблюдал[135]. Монброн оказался в центре европейской политики, и потому сведения о нем тотчас попадали в газеты. В декабре 1753 г. «Санкт-петербургские ведомости» (21.12.1753 [1.1.1754], № 102) опровергали сообщение «Берлинской газеты» (Gazette de Berlin, № 138) о том, что Фужере впал в немилость. Но вскоре разразился новый скандал. По словам А. П. Сумарокова, как только Монброн въехал в Москву, то неумолчно стал кричать, что Вольтер недобрый человек, а маркиз д’Аржанс крайний невежа, что в России нет хорошего бургундского вина и, самое главное, что нет на свете честности, ибо он-де ее не имеет. Русский поэт защищал Вольтера и д’Аржанса и «уверял его, что Бургонское вино в России не так дурно, как он о нем проповедовал, и опытами то ему доказывал. О Бургонском вине мнение он переменил, однако о честности остался он с тем же мнением. […] Солгал на меня, будто я говорил, что Вольтер обкрадывает стихотворцев»[136]. При этом Сумароков уверяет, что одна из новых трагедий Вольтера с одной из его собственных очень сходна, но что, мол, подражание никому из стихотворцев бесславия не приносит, и что сам он тоже у французов заимствовал. Дружба Сумарокова и Монброна кончилась ссорой в покоях И. И. Шувалова. Француз назвал русского собрата льстецом, тот послал его читать свою «Превращенную Генриаду». Монброн «выступил из разума, ежели он его имел», стал браниться и получил оплеуху[137]. Как писала в январе 1754 г. «Утрехтская газета», неуместная живость, которую Фужере де Монброн явил в государевом дворце, настроила против него всех, кто поначалу желал ему добра. Из сострадания ему посоветовали покинуть пределы империи, ибо французы плохо переносят сибирский климат[138].

Когда в 1760 г. Джакомо Казанова приезжает в Женеву и наносит визит Вольтеру в Турне, он представляется, как положено: «Наконец я вижу вас, дорогой учитель: вот уже двадцать лет, сударь, как я ваш ученик. — Сделайте одолжение, оставайтесь им и впредь, а лет через двадцать не забудьте принести мне мое жалованье», — ответил философ. (ИМЖ, 458–459). В старости Казанова поддерживал эту репутацию «младшего философа»: его приятель, либреттист Лоренцо Да Понте, уверял, что Казанову инквизиторы заточили в Пьомби именно за то, что он давал молодым людям читать Вольтера и Руссо[139].

Другой рекомендацией послужило то, что Казанова играл в пьесах Вольтера. Дважды в этом же году, в Золотурне (Швейцария) и в Генуе, до и после встречи с патриархом, венецианец использовал спектакль «Кафе, или Шотландка», чтобы признаться в любви своим партнершам (он играл роль Мюррея). Казанова даже перевел на итальянский эту комедию, направленную против аббата Фрерона и литературной богемы. Вольтер написал ее по мотивам пьесы Карло Гольдони «Кафе», где выведены плут, игрок и доносчик — Казанову заинтересовала пьеса, высмеивающая авантюристов.

В «Истории моей жизни» венецианец рисует беседу с патриархом как словесный турнир, где оружием служат ирония, насмешка и знание итальянской поэзии. При этом он изображает Вольтера не как профессионального сочинителя, а скорее как литературного аристократа, богача, который не зарабатывает на книгах, а дарит свои сочинения издателям Крамерам и тем обеспечивает их широкое распространение.

Если верить переписке Вольтера, посетитель поначалу произвел на него благоприятное впечатление, и он решил использовать «весельчака» против врагов просвещения: пусть напишет комическую поэму в духе «Похищенного ведра» Тассони, ведь серьезные перепалки наскучили, смех — орудие сильнейшее[140].

Но неблагодарный ученик, проиграв поединок с мэтром, обиделся. Через несколько лет, в 1765–1766 гг., Казанова попытается бороться с культом Вольтера в Европе, превратившимся в новую религию. «В то время образованные русские, военные и статские, знали, читали, славили одного Вольтера и полагали, прочтя все сочиненное им, что стали столь же учеными, как их апостол» (ИМЖ, 578). Любя и почитая русских, венецианец отважно замыслил разуверить их, но отчаялся, ибо, по его словам, они носят Вольтера в кармане и наслаждаются, читая его беспрестанно. Покинув Петербург, Казанова в 1766 г. принялся разубеждать поляков в беседах и в пространных письмах к коронному стольнику графу Мошинскому и игравшему в Варшаве французскому актеру Суле. Он критиковал Вольтера за безбожие, плохое знание физики, исторических источников, иностранных языков, за то, что его изгоняли отовсюду (мы помним этот аргумент Монброна), и снова за безбожие, подрывающее общественные устои[141].

Казанова продолжил бесполезный спор, нередко заменяя доводы грубостью, в «Размышлении над „Похвальными словами г-ну де Вольтеру“» (1779) и в своей газете «Вестник Талии» (1780), которую выпускал в Венеции по-французски (Le Messager de Thalie). Он раскритиковал все пьесы Вольтера, показанные заезжей французской труппой: «Кафе» (где сам играл двадцать лет назад), «Нескромный», «Аделаида Дюгесклен». Только трагедию «Меропа» похвалил, не преминув, разумеется, упрекнуть Вольтера в плагиате, ибо тот заимствовал сюжет у Маффеи.

Последняя и наиболее интересная форма полемики авантюриста и философа — это диалог созданных ими мифов. Когда в 1777 г. кавалер д’Эон превращается в кавалершу и официально признается женщиной, он/она вступает в переписку с Вольтером и получает приглашение посетить Ферней. Патриарха интересует жизнь знаменитых травести, сорок лет назад он прочел «Мемуары аббата де Шуази, переодетого женщиной»[142] и сохранил книгу в библиотеке[143]. Философа заинтриговали слухи, пронесшиеся по всей Европе, вплоть до России (о д’Эоне рассуждают и «Санкт-петербургские ведомости», и Екатерина II в своей переписке), заинтересовал образ девы-воительницы, «captain Lady», посвященной в масонские тайны[144]. Вольтер многократно поминает д’Эона в письмах, ждет его с нетерпением, с интересом разглядывает полученный им портрет кавалерши в виде Минервы. Свое приглашение он написал по-английски, придав ему тем самым оттенок тайны и интимности.

Кавалерша приехать не смогла, ибо после того, как она перебралась из Англии во Францию, ей пришлось, повинуясь монаршей воле, переменить несколько женских монастырей. Из одного из них, обители Дочерей Девы Марии, она и написала послание, видимо неотправленное и неопубликованное: «Мой скромный ответ великому Вольтеру» [черновик, осень 1777][145].

Как полагается, кавалерша объявляет себя ученицей Вольтера, «великого учителя совершенства», апостолом «дарованного нам Бога в юдоли поэзии, прозы и скорби», несчастной гонимой. Но традиционный образ философа-стоика, героически переносящего невзгоды, превращается в образ бедной девушки, заточенной против воли в монастырь. Д’Эон как бы разыгрывает одновременно роль героини «Монахини» и ее создателя. В противовес Вольтеру, кавалерша развивает свой собственный миф о неопределимом, противоречивом и переменчивом существе, мужчине и женщине одновременно, драгуне в кружевах и амазонке со шпагой. Д’Эон именно так и одевался, ибо Людовик XVI, повелев ему носить женское платье, дозволил прикреплять к нему ордена.

Этот страстный читатель и книголюб анализирует свою нынешнюю ситуацию, как если бы он был персонажем Вольтера. Он/она использует несколько литературных моделей; от волшебной сказки типа «Мудрая дева и царь» («я не имела чести прибыть к вам в Ферней по вашему зову ни пешей, ни на коне, ни в мундире, ни в платье») до ироикомической поэмы «Орлеанская девственница». Вольтер сам писал графу д’Аржанталю (5 марта 1777), что д’Эон напоминает его героиню: «Мне прислали гравированный портрет д’Эона в виде Минервы вместе с пресловутым королевским патентом, который якобы дарует ему пенсион в тысячу двести ливров и приказывает почтительно молчать, как прежде приказывали янсенистам. Неплохая будет задачка для историков. Какая-нибудь Академия надписей докажет, что документ самый что ни на есть подлинный. Д’Эон превратится в орлеанскую девственницу, избежавшую костра»[146]. Соединяя саморекламу и розыгрыш, кавалер-девица строит свою жизнь по законам травестийного жанра. Новоявленный Гермафродит не останавливается перед кощунством, давая уроки христианской веры. Дела низки, штиль высок, библейская и античная мифология служат для описания ситуаций, достойных «Фобласа». Играя словами, д’Эон соединяет военную и религиозную лексику. Живописуя «обращение дурного драгуна (или дракона) в добрую девицу» («la belle conversion du mauvais dragon en bonne fille»), он уверяет, что «Бог войны превратился в Бога мира и милосердия для Женевьевы Марии д’Эон, как для Марии-Магдалины и Марии Египетской. Господь посетил меня и тронул мое сердце, и потому все мои нынешние дела превозносят милость и славу Господню». Подражая Вольтеру, он хочет быть одновременно серьезным и едким.

Д’Эон и Вольтер встретятся в Париже 13 мая 1778 г., уже незадолго до смерти патриарха. По свидетельству Башомона, слуги потом выстроились в два ряда с факелами, чтобы получше рассмотреть посетительницу[147]. Кавалерша осталась недовольной кратким и холодным приемом и не нашла ничего лучшего, как сочинить эпиграмму на больного старика[148]. Вольтер о визите д’Эона в переписке не упоминает.

После кончины философа д’Эон решит представить его своим биографом и защитником. В наброске мемуаров «Преамбула к истории жизни кавалерши д’Эон» (переписано 3 марта 1806 г.) он пишет: «Вот истинное движение души, оправдывающее меня: оно стоит того прекрасного сочинения, которое Вольтер в сердечном порыве начал писать в мою защиту <в 1778>, но поскольку я того не домогалась, то не буду передавать <здесь> всех похвальных слов его на мой счет»[149].

Степан Заннович также строил жизнь в соответствии с легендой, а легенду — по литературным образцам. В своих сочинениях он множил собственные литературные портреты, описывал жизнь тех, за кого себя выдавал, тех, к чьим потомкам себя причислял. Чтобы придать солидности легенде, он написал историю короля Албании Скандерберга, предка принца Кастриотто (как он себя именовал), а в одном из эпизодов не удержался — вывел персонажа под фамилией Заннович, противника монарха[150]. Автор раздвоился — так художник Возрождения рисует себя в уголке заказанной ему картины.

Раздвоение личности началось с февраля 1774 г., когда Степан Заннович напечатал в «Энциклопедической газете» (Giornale Enciclopedico), выходившей в Венеции, известие о собственной смерти, наступившей в Колорно 2 февраля. Другой авантюрист, граф Томмазо Медини, переводчик «Генриады» Вольтера, писал Казанове, что с кончиной сего поэта Парнас не много потерял[151]. Степан Заннович исчез, чтобы принять участие в финансовой афере, задуманной его братом Премиславом, и выманить деньги у голландских купцов. Но он воспользовался этой возможностью, чтобы воздвигнуть себе, юному поэту и философу, нерукотворный памятник. Во «Всеобщей газете» (Gazzetta universale) от 19 февраля 1774 г. он опубликовал свое посмертное письмо к Вольтеру, которое через месяц, 30 марта, будет напечатано по-немецки в Готе (Gothaische gelehrte Zeitungen) вместе с примечанием, прославляющим юного гения, далматинского графа, удостоенного дружбы величайших умов Европы и перед смертью отказавшегося от прежнего вольнодумства[152].

В октябре 1773 г. Заннович послал Вольтеру сборник своих сочинений, изданный в Париже по-итальянски. Философ сохранил их в своей библиотеке[153] и ответил благодарственным письмом[154]. Завязалась переписка (подробности ее изложены в упоминавшейся выше статье Франко Вентури), но Заннович был вынужден эффектно поставить финальную точку.

Итак, в посмертном письме от 3 февраля 1774 г. (напомним, что «умер» он 2 февраля) Заннович утверждает, что Вольтер благословил юного собрата и просил его продолжать свои «Далматинские письма» (нет сведений, писал ли он их в действительности). Но граф Заннович оказался человеком сентиментальным, едва ли не в духе персонажей Руссо, и сердце его не выдержало приступа глубокой меланхолии. Переписка с Вольтером, уверяет Степан, навлекла на него беду, разрушила здоровье и свела в могилу (соперничество поэтов превращается в мифологический бой отца с сыном). Но смерть, продолжает он, всего лишь переход на высшую ступень, прорыв к истине, и надо радоваться избавлению от телесной оболочки. Посмертный удел философа завидней жизни короля (еще один «топос», теперь типично вольтеровский). Из другого мира он может давать советы патриарху. «Если мне суждено умереть, я старше всех на земле», — пишет он.[155] (В иерархии гонимых пророков у покойника авторитет выше, чем у сосланного или арестованного.) Заннович надеется обратить Вольтера на путь истинный: как прочие авантюристы, он дает образцово скучные советы, хвалит величие и милосердие Господа и «умирает» правоверным католиком[156].

Пять лет спустя Степан Заннович, превратившийся в принца Кастриотто Албанского, испробует роль вольтеровского персонажа. В свою книгу «Поэзия и философия одного турка» (1779) он включил «Портрет автора, принадлежащий г-ну де Вольтеру», который сам и сочинил, дабы посмертным трудом своего давнего корреспондента не обременять. Открывает сборник цитата из 26-й главы «Кандида» — тем самым принц Кастриотто отождествляется с собравшимися на обед королями в изгнании[157].

«Пляска смерти» продолжается — 3 марта того же 1779 г. немецкие газеты (Gazette de Worms) печатают известие о кончине Кастриотто. Но писать Степан не перестает: в 1782 г. он обращается к жанру диалога мертвых, помещая в ад живых людей. Во «Фрагменте из новой главы „Хромого беса“, присланной с того света г-ном Лесажем» он, под именем Варта, беседует с наследным принцем прусским Фридрихом-Вильгельмом, великим князем Павлом Петровичем и графом Михаилом Огинским, претендентом на польский трон. Автор снисходительно дает советы будущим правителям и свысока третирует аббата Рейналя, который якобы «причисляет его к тем редким людям, которые достойны именоваться гениями»[158].

В те же самые 1780-е годы Калиостро превращает диалог мертвых в подлинный спектакль. Он организует ужины, на которых присутствуют духи умерших философов: д’Аламбер, Дидро и Вольтер. Авантюрист, профессиональный соблазнитель, он вечно возвращается к своему излюбленному мифу о Дон Жуане и каменном госте.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Вольтер

Вольтер Вопрос 1.16Франсуа-Мари Аруэ Вольтера (1694–1778) прежде всего знают как просветителя и философа. Но он был к тому же знаменитым и плодовитым литератором.Вы можете назвать хотя бы некоторые его трагедии?Вопрос 1.17Вольтер три года не мог написать трагедию «Эдип».Почему

Вольтер

Вольтер Ответ 1.16Я Вам помогу: «Эдип», «Брут», «Заира», «Цезарь», «Альзира», «Магомет», «Меропа», «Семирамида», «Спасённый Рим», «Китайская сирота», «Танкред».Ответ 1.17У Вольтера не было времени на сочинительство. Когда же его на одиннадцать месяцев посадили в Бастилию,

Руссо в Венеции

Руссо в Венеции Свои любовные связи в Венеции не скрывали, демонстрируя их без особой сдержанности и излишней похвальбы. Важная персона в городе брала с собой в гондолу куртизанку, чтобы затем присоединиться к ней после мессы в церкви Сен-Марк; другое значительное лицо,

Как переделать мир. Авантюристы, фавориты и самозванцы

Как переделать мир. Авантюристы, фавориты и самозванцы 25 июля 1785 г. восьмилетний великий князь, будущий император Александр I, писал по-французски сочинение по истории Рима, заданное, вероятно, его наставником Фредериком Сезаром де Лагарпом. Он начал фразой: «Рим был

Вольтер

Вольтер Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) – французский писатель и философ-просветитель, действительный иностранный почетный член Петербургской Академии наук.• Видеть и делать новое – очень большое удовольствие. • Никогда не бывает больших дел без

Руссо

Руссо Жан-Жак Руссо (1712–1778) – французский философ-просветитель, один из наиболее влиятельных писателей и мыслителей XVIII в. • Надо найти такую общую форму соединения, которая защищала бы и охраняла своей общей силой личность и имущество каждого своего члена и

ВОЛЬТЕР

ВОЛЬТЕР Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ) (1694–1778) – французский писатель и философ-просветитель, действительный иностранный почетный член Петербургской Академии наук. Видеть и делать новое – очень большое удовольствие. Никогда не бывает больших дел без

Битва с белым медведем. Стерн и Вольтер

Битва с белым медведем. Стерн и Вольтер Стерн связывал себя и с Сервантесом и с Вольтером. В VIII главе первого тома он помещает посвящение, которое ни к кому не адресовано, анализирует каждый из элементов посвящения и тем самым превращает посвящение в анализ того, что же

Франсуа-Мари Аруэ (Вольтер)

Франсуа-Мари Аруэ (Вольтер) (1694–1778) писатель ... В бессмертие отправляются с небольшим багажом. ... Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, людей же высших – чтобы вовсе о себе не говорить. ... Невежество – величайший недуг

Жан-Жак Руссо

Жан-Жак Руссо (1712–1778) философ-гуманист ... Сама по себе жизнь ничего не значит: цена ее зависит от ее употребления. ... Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем

Глава II. Рабле, Свифт, Вольтер

Глава II. Рабле, Свифт, Вольтер Путешествие героев Рабле уже близилось к концу, когда они вступили во владения королевы Квинты, крестной дочери Аристотеля. От него и заимствовало королевство свое название — Энтелехия. Аристотель обозначал этим термином свободное