Глава восьмая. «Я могу написать теперь более светлое…»

Глава восьмая. «Я могу написать теперь более светлое…»

Даю сию подписку в том, что в случае утверждения меня редактором журнала «Гражданин» я, Федор Михайлович Достоевский, принимаю на себя все обязательства по сему изданию в качестве ответственного редактора». Этот документ был подписан Достоевским 15 декабря 1872 года — в тот самый день, когда вышел наконец двенадцатый номер «Русского вестника» с окончанием «Бесов». С этого момента можно было вплотную заняться подготовкой отдельного издания романа — и попробовать, как он мечтал еще в юности, самому печатать, объявлять и продавать свои книги.

«Роман раскупается. Никитенко предсказывает успех. Притом любопытство возбуждено. 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8 томах по целковому, у нас барыша 7000. Книгопродавцы уверяют, что книга раскупится в 6 месяцев» — так писал он об одном своем «предприятии» еще в 1843 году. Теперь, тридцать лет спустя, его мечта сбывалась.

При расчете с «Русским вестником» он получил гонорар в 245 рублей 88 копеек: впервые, закончив большую работу, он был свободен от долгов издателю и мог не просить у него новых — спасительных и кабальных — авансов под предстоящее сочинение. Кажется, система всегдашнего долга больше не держала его в железных тисках. Ежемесячное редакторское жалованье в «Гражданине» и гонорары за статьи давали около пяти тысяч в год; чтобы получить такую сумму у Каткова, нужно было немедленно садиться за новый роман размером с «Бесы», закончить его и опубликовать в течение года. Он же «так был измучен работой над «Бесами», что приниматься тотчас же за новый роман ему казалось невозможным… Федор Михайлович, согласившись на уговоры симпатичных ему лиц принять на себя редактирование «Гражданина», не скрывал от них, что берет на себя эти обязанности временно, в виде отдыха от художественной работы…»[283]

За месяц и неделю, которые прошли с момента выхода декабрьской книжки «Русского вестника» до получения из типографии тиража отдельного издания романа, нужно было внести в текст минимум самых необходимых исправлений и успеть вычитать корректуры. О каких бы то ни было серьезных переделках не могло быть и речи — помимо новых цензурных осложнений (в случае опубликования другой версии «Бесов») был еще фактор времени: книге имело смысл поступить в продажу в момент чтения подписчиками журнала заключительных глав романа, в разгар читательского спроса и критического бума. Знаменательный день, когда в «Голосе» появилось частное объявление писателя Достоевского о выходе в свет его нового романа, наступил 22 января 1873 года: первые 115 книг из тиража в 3500 экземпляров Анна Григорьевна собственноручно продала в первое же утро на своей квартире. «Ас четырех часов пошли опять звонки: являлись новые покупатели, являлись и утренние за новым запасом. Издание, видимо, имело большой успех, и я торжествовала, как редко тогда случалось»[284].

Многострадальный роман, с которым было связано столько мучительных воспоминаний, которому было отдано столько труда и страсти, оказался поистине благодарным литературным «предприятием». Достоевский был безмерно счастлив, когда приказчики книжных магазинов передавали ему, что «публика давно уже спрашивает роман», а Анна Григорьевна, ведя строгий учет проданным экземплярам, имела право написать впоследствии: «Наша издательская деятельность началась блистательно, и три тысячи экземпляров были распроданы до окончания года. Продажа остальных пятисот экземпляров затянулась на дальнейшие два-три года.

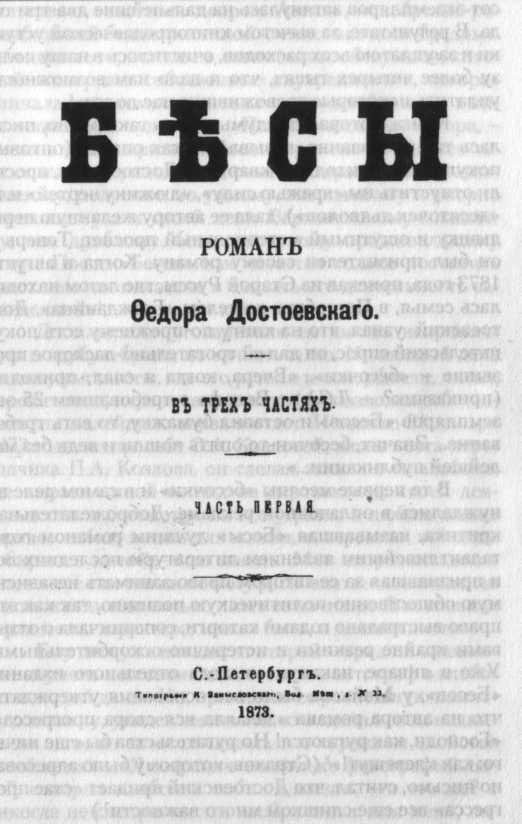

Титульный лист первого издания романа «Бесы*

В результате, за вычетом книгопродавческой уступки и за уплатою всех расходов, очистилось в нашу пользу более четырех тысяч, что и дало нам возможность уплатить некоторые тревожившие нас долги»[285].

Книга, которая придумывалась так трудно, писалась так рискованно, называлась так опасно (оптовые покупатели, приходя на квартиру Достоевских, просили отпустить им «вражью силу», «дюжину чертей» или «десяточек дьяволов»), дала ее автору желанную передышку и ощутимый материальный просвет. Теперь и он был признателен своему роману. Когда в августе 1873 года, приехав из Старой Руссы, где летом находилась семья, в Петербург по делам «Гражданина», Достоевский узнал, что на книгу по — прежнему есть покупательский спрос, он дал ей трогательно — ласковое прозвище — «бесочки». «Вчера, когда я спал, приходил (приказчик? — Л. С.) от Вольфа с требованием 25 экземпляров «Бесов» и оставил бумажку, то есть требование… Значит, бесочки?то опять пошли и ведь без малейшей публикации…»

В те перрые месяцы «бесочки» и в самом деле не нуждались в оплаченной рекламе. Доброжелательная критика, называвшая «Бесы» лучшим романом года, талантливейшим явлением литературы последних лет и признавшая за ее автором право занимать независимую общественно — политическую позицию, так как это право выстрадано годами каторги, соперничала с отзывами крайне резкими и истерично — оскорбительными. Уже в январе, накануне выхода отдельного издания «Бесов», у Майкова были все основания утверждать, что на автора романа «залаяла вся свора прогресса». «Господи, как ругаются! Но ругательства бы еще ничего: как клевещут!»[286] (Страхов, которому было адресовано письмо, считал, что Достоевский придает «стае прогресса» все еще слишком много важности[287].)

Свора (или стая) прогресса называла «Бесы» «литературным уродом», «случаем мрачного помешательства», «скотным двором Авгия», «скабрезно — рокамбольной беллетристикой», «мистическим бредом». Объявив автора слепым, завистливым безумцем, который «созерцает собственные внутренности», «свора» уличала его в том, что «новые люди» изображены в виде «страшных чудовищ». «Помимо желания автора, — писал в те дни критик «Нового времени», — мы все — таки склонны гораздо более симпатизировать безнравственному, положим, но умному, энергичному и упорно стремящемуся к своей цели Верховенскому — младшему, чем дряблому, бесхарактерному приживальщику отцу… После «Бесов» нам остается только поставить крест на этом писателе и считать его деятельность законченной»[288], — гневался критик.

Достоевского уговаривали не читать неприличную и грубую брань, не пачкаться ею. Но каждый день он покупал газеты, где его ругали и оскорбляли, читал, перечитывал, нервничал и злился, не позволяя себе однако, ни малейшего слова в ответ. И только 31 января 1873 года, по просьбе O. A. Козловой, жены поэта — переводчика П. А. Козлова, он сделал запись в ее альбоме, где выразил иной взгляд на перспективы своей деятельности: «…несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо; люблю жизнь для жизни, и, серьезно, всё чаще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я всё еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности».

Ему шел уже пятьдесят второй — вряд ли он намеренно уменьшил свои годы, оставляя автограф в альбоме молодой дамы. Но, пролистав ее роскошную памятную книжку, увидев имена тех, кто сделал свои надписи до него, он захотел сказать и о странном свойстве своей памяти. «Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в жизни, — и что же? я никогда не смотрю на эти изображенья: для меня, почему?то, — воспоминание равносильно страданию, и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем более от него и мучения».

Только теперь, закончив роман, заставивший его испытать подлинное потрясение памяти, он сознавал всю глубину горьких слов: воспоминание равносильно страданию. Теперь, после «Бесов», груз воспоминаний и опыт страдания стали, как ни странно, легче; и вопреки рекомендациям критиков из «своры» автор не собирался ставить на себе крест. Что же касается людской злобы, заушения и заплевания, которые обрушились на него из?за «Бесов», он был, как оказалось, и «приготовлен» и «закален»; к тому же чудной старец из запрещенной главы вдохновенно предрекал: «Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!..»

5 февраля 1873 года, в самый разгар «военных действий» либерально — прогрессистской критики, публично выражавшей сомнения в психической полноценности Достоевского или без обиняков объявлявшей его сумасшедшим, в «Гражданине» вышел рассказ «Бобок». Автора «Бесов» записывали в душевнобольные? Ставили на нем крест? Приглашали любопытствующих посетить Академию художеств, где выставлен его портрет кисти известного живописца, запечатлевший всем известный «тяжкий недуг»? («Голос» в этой связи призывал даже почувствовать к г — ну Достоевскому «жалостливость»[289]). «Бобок» отвечал сразу всей «своре».

VI

Рассказ начинался вызывающе кратким вступлением. «На этот раз помещаю «Записки одного лица». Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия».

«Записки одного лица» принадлежали не прославленному автору «Записок из Мертвого дома» или «Записок из подполья». Иван Иваныч, «одно лицо», представал перед публикой словно по заказу улюлюкающей критики — спившимся до галлюцинаций литератором — неудачником, с заметными психическими отклонениями, измененной речью и неповинующимся слогом. Ему неоткуда и не от кого было ждать снисхождения; ни текущая деятельность, ни литературная биография не оставляли никаких надежд на будущее, а список сочинений, который паче чаяния он бы мог предъявить любопытствующим, являл собой самое жалкое зрелище. «Написал повесть — не напечатали. Написал фельетон — отказали. Этих фельетонов я много по разным редакциям носил, везде отказывали: «Соли, говорят, у вас нет…» Перевожу больше книгопродавцам с французского. Пишу и объявления купцам… За панегирик его превосходительству покойному Петру Матвеевичу большой куш хватил. «Искусство нравиться дамам» по заказу книгопродавца составил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей жизни пустил. Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили! Ну вот и вся моя литературная деятельность».

И вот этот?то жалкий, карикатурно ничтожный Иван Иваныч вдруг объявлялся в «Гражданине» со своими «Записками». «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: «Все?таки ты, говорит, литератор». Я дался, он и выставил. Читаю: «Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо». Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут… Скажи по крайней мере косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются. Я не обижаюсь: не Бог знает какой литератор, чтобы с ума сойти».

Это была дерзость, которой не ожидали от него даже самые яростные из «своры». Его называли сумасшедшим? Ждали, что, оболганный и оклеветанный, он втравится в публичную склоку? Что, защищаясь, станет малодушно перечислять прошлые литературные заслуги? Да нет же! Он знал свое место и был преисполнен смирения: почему же свободному сочинителю и не прикинуться графоманом Иван Иванычем? Хотели сумасшедшего — пусть изучают Иван Иваныча, гадая, какой такой кладбищенский «бобок» ему в белой горячке примерещился.

А незадачливый и пьяненький Иван Иваныч тем временем ходил между могилок и наблюдал «жизнь» в самых ее «непредвиденных» формах, почти автоматически повинуясь спасительной привычке запоминать и записывать. Даже и в столь плачевном состоянии надеялся он накопать факты о случайно открывшейся ему тайне «последних упований», которые, оказывается, чудесным образом посылаются «дряблым и гниющим трупам». Потрясенный увиденным, трезвел Иван Иваныч и в негодовании силился осмыслить тот растленный ужас, который вселялся в погибшие души. «Разврат в таком месте… и — даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…» Теперь было у Иван Иваныча дело, занятие, было сильное впечатление, явился замысел и кураж. «Побываю в других разрядах, послушаю везде. То?то и есть что надо послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось наткнусь и на утешительное. А к тем непременно вернусь… непременно пойду; дело совести!»

И был только один способ для маленького и скромного литератора исполнить дело совести: писать — несмотря на болезнь, скверный характер, «рубленый слог», которым попрекали в редакциях. «Бобок» заканчивался еще одной неподражаемой дерзостью: «Снесу в «Гражданин»; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатает».

Анонимные рецензенты снова и снова «горько сожалели» об авторе, «провалившемся» с «Бесами», а теперь еще и с одиозным «Гражданином», где был помещен ни на что не похожий «Бобок»; назидательно объясняли, к каким плачевным результатам приводит ренегатство, как необратимо в нынешних «мистически- забористых» сочинениях падение писателя, как тягостно и болезненно в этом писателе падение человека.

А автор — автор мог только изумляться разительному несовпадению внешних оценок того, что было делом его совести, и своего внутреннего состояния в момент, когда дело уже было близко к завершению. Ровно за год до рассказа об Иван Иваныче, в феврале 1872 года, Достоевский, отвечая на письмо С. Д. Яновского, друга юности, свидетеля и поверенного роковых увлечений, рассказывал о себе: «Вы один из «незабвенных», один из тех, которые резко отозвались в моей жизни, и с именем Вашим связаны мои воспоминания. Нам, Степан Дмитриевич, нельзя не свидеться перед старостью. Что же, надо признаться, старость подходит, а меж тем и не думаешь, всё еще располагаешь писать новое, что?нибудь создать, чем бы наконец сам остался доволен, ждешь еще чего?то от жизни, а меж тем, может быть, уже всё получил. Я про себя Вам повествую: что ж, я почти счастлив…»

Именно об этом времени — как времени умиротворения, развития христианских чувств и мыслей — с нежностью вспоминала Анна Григорьевна: «Все друзья и знакомые, встречаясь с нами по возвращении из- за границы, говорили мне, что не узнают Федора Михайловича, до такой степени его характер изменился к лучшему, до того он стал мягче, добрее и снисходительнее к людям. Привычная ему строптивость и нетерпеливость почти совершенно исчезли»[290]. И даже Страхов, который, составляя свои «Воспоминания» о Достоевском, не предполагал, что, едва они появятся, он решит в частном письме Толстому сказать об авторе «Бесов» «настоящую правду», почему?то именно с этим романом связал «особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил в нем»[291]. Страхов писал об удивительной перемене, которая обнаружилась в Достоевском по приезде из?за границы: «Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того; он переменился в обращении, получившем большую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка». Страхов не мог забыть, как однажды в общественном месте, в людской толчее, Достоевский сказал ему («искренность и теплота так и светились в нем при этих словах»): «Да все люди — существа прекрасные!»[292]

И тот же Страхов — каким бы неискренним он ни был и какое бы «отвращение» к покойному Достоевскому ни чувствовал, когда писал «Воспоминания», — захотел употребить эти, а не другие, более сдержанные (или более двусмысленные), восхищенные слова: «Ему досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки лет неверного, непостоянного заработка, забиранья денег вперед, выжиданья, выпрашиванья, нерасчетливых трат и сиденья без копейки. Все он перенес, все победил, не изменяя своей цели, не покидая своего поприща, не теряя ни бодрости, ни пламенного желания высказаться, оставаясь себе верным… Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща»[293].

VII

Итак случилось, что утешение, посылаемое тем, у кого, по слову старца Тихона, «искренним было смирение подвига», действительно не замедлило явиться. Еще при жизни «герою литературного поприща» довелось изведать то состояние власти над умами и душами, которое, в отличие от бренной славы, имеет отсвет бессмертия. В тот декабрьский день 1872 года, когда в петербургских газетах вышло объявление о новом редакторе «Гражданина», его слово неожиданно было услышано.

«Я думал, что он все еще за границей; но вот он здесь, в одном городе со мною, я могу его видеть, говорить с ним. Меня охватила радость, волнение. Я был ужасно молод и не стал задумываться: сейчас же отправился в редакцию «Гражданина» узнать адрес нового редактора. Мне дали этот адрес. Я вернулся к себе, заперся и всю ночь напролет писал Достоевскому»[294]. Двадцатидвухлетний Вс. С. Соловьев, сын известного историка, признавался, что уже несколько лет ждет случая говорить с писателем.

«Вы играете в моей жизни громадную роль — бывают минуты, когда я дышу Вами. Как часто обращался я к Вам за решением трудных вопросов, и Вы всегда отвечали мне; бывали случаи, когда я додумывался до некоторых мыслей, не имея, однако, силы выразить их словами, и потом находил эти мысли в творениях Ваших, выраженными Вашим могучим словом… Вас ставят в числе лучших русских писателей… но все же оценка Вашего таланта еще впереди, Вы еще не поняты как следует русским обществом, оно еще не доросло до этого понимания и слушает слова Ваши, широко раскрыв глаза, в недоумении и смущении. Отчего же им трудно понимать Вас?.. Вы зовете его на серьезные мысли, на зрелища, потрясающие нервы, в атмосферу тяжкого страдания, среди которой сияют любовь и прощение, так давно понятые Вами, и все это начинает дрожать за свое блаженство, и боится Вас, и открещивается, и говорит, что слова Ваши непонятны. Ведь тяжело сознаться, что все, о чем Вы пишете, существует, потому что тогда нужно очнуться и действовать; ведь приятно себя успокоить тем, что его не существует, что оно только фантазия писателя…»[295]

Письмо восторженного юноши было датировано 28 декабря; Достоевский, получив его в самый канун Нового года, должен был отнестись к нему как к дорогому подарку. Впервые обращенное к нему читательское послание было столь пламенным, впервые ему были адресованы волнующие строки, которых жаждет сердце каждого автора: «Я повторяю, что Вы имеете на мою жизнь огромное влияние, что я никогда не ставил Вашего имени рядом с другими современными имена — ми, что я вижу в творениях Ваших яркий пламень гения, и преклоняюсь перед Вами, и глубоко люблю Вас. У меня еще все впереди и, быть может, и мне удастся сказать свое слово; но мне нужна опора, и за этой опорой обращаюсь я к Вам, гениальный учитель. Если для Вас могут что?нибудь значить восторг мой и любовь моя, то позвольте мне прийти к Вам»[296].

В увлечении своем Вс. С. Соловьев вряд ли сознавал, что почти дословно цитирует один пламенный монолог из только что законченного романа любимого писателя, где преданный ученик умолял учителя выслушать его, а потом клялся, что будет целовать следы ног своего кумира, когда тот уйдет. Но и Достоевский, «гений и гениальный учитель», даже если взволнованный голос молодого человека и напомнил ему что?то знакомое, радикально изменил ответную реплику. Три дня спустя после получения письма, 1 января 1873 года, он навестил молодого человека и оставил визитную карточку с приглашением: отныне он устанавливал собственные правила в дружбе между учителем и учеником.

Тем же вечером, обнаружив дома исписанную визитную карточку Достоевского, пылкий юноша писал матери: «Взглянул на карточку — и мое сердце так задрожало, что я едва не упал; я прочел, что на ней написано, и с горячими слезами благодарил Бога, услышавшего мою молитву. Еще никогда я не был так счастлив — на карточке стоит имя человека, которого я признаю гениальным, перед которым я благоговею, о знакомстве, о дружбе которого я несколько лет мечтал как о недосягаемом счастье… Я… знал, что он поймет меня. Я слишком хорошо его сам понимаю. Я не ошибся в человеке…»[297] В своем дневнике он развил мысль подробнее: «Я так часто ошибался, так часто ожидал от людей того, что они не могли мне дать, и получал от них то, чего они не должны были давать мне. Прошел день, другой, третий — и он сам приехал ко мне. Я в нем не обманулся. Это одна из немногих удач моих. Много значит для меня привет его — да пошлет ему Бог счастия! Вперед! Вперед! Что?то начинает светлеться…»[298]

Десять лет спустя, в посмертных воспоминаниях о Достоевском, Вс. С. Соловьев, ставший к тому времени известным историческим романистом, вспоминал, как он, взволнованный и счастливый, не спал всю ночь, как едва дождался вечера 2 января, чтобы ехать к учителю: «Я замирал от восторга и волновался, как страстный любовник, которому назначено первое свидание»[299]. Он вспоминал, как нашел дом, как позвонил в дверь, как в бедной угловой комнатке с старой и дешевой мебелью увидел своего кумира.

«Я назвал себя. Достоевский ласково, добродушно улыбаясь, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал:

— Ну, поговорим…

…Через несколько минут моего смущения как не бывало. Мы встретились, будто старые и близкие знакомые после непродолжительной разлуки»[300].

«Я не могу вас любить, Шатов», — холодно выговаривал своему ученику герой романа. Молчаливым и до крайности сдержанным запечатлен был в памяти романиста незабываемый прототип героя. Но сам романист, проживший и выстрадавший фантастические судьбы и ученика, и учителя, и героя, и прототипа, в своей реальной жизни откликался на любовь с такой благодарностью, открывал сердце с такой готовностью, стремился приблизить полюбившегося человека с таким бескорыстием — и так сильно способен был привязаться сам…

«Я спешил к нему в каждую свободную минуту, и если мы не виделись с ним в продолжение недели, то он уж и пенял мне… — писал Вс. С. Соловьев. — Он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию. После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке. Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое?то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша»[301].

При всей своей восторженности новый друг Достоевского ничуть не преувеличивал их взаимного увлечения: уже в конце января 1873 года, меньше чем через месяц после знакомства, писатель просил свою московскую племянницу Сонечку принять молодого человека как родного. «Я с ним недавно познакомился и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу. Его прошу я побывать у Вас и уговорить Вас приготовить ко времени его отъезда из Москвы письмо ко мне подлиннее и посердечнее. Люблю Вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более… Если б Всев. Соловьев был из обыкновенных моих знакомых, я бы к Вам не прислал его лично. Он довольно теплая душа».

VIII

В те самые дни декабря — января, когда так романтично и стремительно складывалась дружба Достоевского с начинающим литератором, еще одна молодая душа с восторгом и благоговением внимала любимому писателю. Корректор типографии, в которой печатался «Гражданин», двадцатитрехлетняя Варвара Васильевна Тимофеева, тридцать лет спустя вспоминала о своих встречах с редактором журнала как о «редком счастье», выпавшем ей на долю: «…в течение целого года не только часто видеть и слышать Федора Михайловича Достоевского, но и работать с ним вместе за одним и тем же столом, при свете одной и той же типографской лампы»[302]. Конечно, мемуары воспоминательницы были написаны тогда, когда значение Достоевского давно перестало быть величиной переменной и могли — вольно или невольно — утерять дневниковую достоверность. Но мемуаристка утверждала, что обычно, придя домой после многочасового сидения над корректурами, всегда тут же записывала и содержание бесед с Достоевским, и свои собственные переживания…

Странное это было сотрудничество — за одним столом и при одной лампе. С журналом «Гражданин» В. В. Тимофееву связывала, по ее словам, «только необходимость в заработке», так понятная Достоевскому; постоянная же и самостоятельная работа у нее была в «Искре», где молодая журналистка вела бытовую хронику. В те самые месяцы, когда как корректор «Гражданина» она правила статьи Достоевского из «Дневника писателя», в ее «родном» журнале культивировались не только другие мысли и другие взгляды, но и враждебная, оскорбительная неприязнь к лагерю «Гражданина» вообще и к Достоевскому, писателю и публицисту, в частности.

Если в «своре прогресса», о которой, сочувствуя Достоевскому, писал Майков, были свои вожаки и свои рядовые, то, бесспорно, «Искра» и ее сотрудники занимали позиции далеко впереди прогресса. Закрытый в конце 1873 года за «превратные и совершенно неуместные суждения о правительственной власти», сатирический журнал радикального революционно- демократического толка в первые месяцы года, совпавшие с выходом «Бесов» и дебютом «Дневника писателя», казалось, поставил своей целью раз и навсегда покончить с «помешанным» автором «контрреволюционных» сочинений. «Столпником всероссийского застоя» называли Достоевского сотрудники «Искры», писавшие о нем чаще всего анонимно (исключение составлял лишь Д. Д. Минаев); и наверняка Тимофеева хорошо знала, кто скрывается за анонимной статьей, утверждавшей, что «Бесы» оставляют такое же скорбное впечатление, как «посещение дома умалишенных»[303]. В фельетонах «Искры» сюжет романа («Оборотни») карикатурно изображался как примитивное и вульгарное чтиво («духовидцы и «красные» мазурики, фурьеризм и синильная кислота, прокламации, револьверы и доносы, Женева и «Малинник», принципы 1789 года и грабеж во время пропаганды, мохнатые люди и девственницы, развращенные духом. Миллион действующих лиц и поголовное истребление их в конце романа…»[304]), а «Дневник писателя» пародировался «Дневником прохожего», в котором некий надворный советник Девушкин жаловался, что, читая «Бесов», ничего не понимает. «Ведь простой роман, кажется… слова все понимаю в отдельности, а к чему вот все сочинение клонится, хоть гром меня разрази — не постигаю»[305].

Должно быть, Достоевский предполагал, что типографский корректор, с которым ему приходилось работать по «Гражданину», отнюдь не разделяет его настроений; Тимофеева не скрыла в своих мемуарах, что самый дух «Дневника» был в те времена ей чужд и антипатичен. «В либеральных литературных кружках и в среде учащейся молодежи, где были у меня кое — какие знакомства, его бесцеремонно называли «свихнувшимся», а в деликатной форме — «мистиком», «ненормальным» (что, по тогдашним понятиям, было одно и то же). Это было время только что замолкнувшего процесса Нечаева и романа «Бесы» в «Русском вестнике». Мы, молодежь, читали речи знаменитых защитников в «Голосе» и «С. — Петербургских ведомостях», и новый роман Достоевского казался нам тогда уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии… А то, что автор «Бесов» принял редакторство в «Гражданине», окончательно восстановило против него многих из прежних его почитателей и друзей».

Ничего хорошего ни это знакомство, ни это сотрудничество как будто не сулили. Когда Тимофеева впервые увидела в типографской конторе невысокого господина в меховом пальто и калошах, услышала его тихий, глухой голос и, подняв глаза, встретила «неподвижный, тяжелый, точно неприязненный взгляд», она потупилась и старалась больше не смотреть на угрюмого человека с землистым лицом и бескровными губами, напомнившего ей солдат из разжалованных… К тому же первый визит Достоевского в типографию был откомментирован ее владельцем, обруселым немцем А. И. Траншелем, в лучших тогдашних либеральных традициях. «Знаете, кто это? — сказал мне Траншель, когда захлопнулась дверь. — Новый редактор «Гражданина», знаменитый ваш Достоевский! Этакая гниль! — вставил он с брезгливой гримасой». И Тимофеева, для которой слова «литература», «писатель» означали тогда «жизнь, мысль, свет, упование», глубоко возмутившаяся «грубым, невежественным кощунством», не посмела что?либо сказать по этому поводу своему прогрессивному хозяину.

И все?таки история молодой литсотрудницы Достоевского, если судить по ее мемуарам, развивалась в течение всего 1873 года как бы по нотам ее любимого «Преступления и наказания» — как романическая история постепенного обновления и перерождения человека, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. И конечно, это была очень женская история.

Вначале были ожидания — ведь «Достоевский так волшебно и сладостно расширял нам сердце и мысли»; ожидание рождало надежды. «Кто знает, думалось мне теперь, под впечатлением первой встречи с знаменитым писателем, может быть, именно он вывел нас всех из нормы и до того пронизал нам душу любовною жалостью, состраданием ко всему страдающему, что нам сделалось тесно в семье, и все больное, забитое и приниженное стало нам близко и родственно, как свое!» В его присутствии, пока оно не стало привычным, она чувствовала «неестественно гнетущую робость», «бессознательное смущение»; она не смела шевельнуться и свободно вздохнуть, боялась оглянуться в его сторону. «Все время, пока он сидел, мне чувствовалось что?то строгое, властное, высшее, какой?то контроль или суд над всем моим существом».

Частые встречи на почве корректурных правок неминуемо должны были обернуться спорами и ссорами, а также взаимным раздражением. Первым раздражался он, требуя, чтобы она угадывала его индивидуальную орфографию: «У каждого автора свой собственный слог, и потому своя собственная грамматика… Мне нет никакого дела до чужих правил!.. Корректор должен уметь угадывать!» Она возражала, обижалась, пыталась что?то угадывать, но однажды, вконец запуганная его постоянными напоминаниями о «непреложности» авторских и редакторских корректур, не посмела исправить несомненную описку в его статье, где роман Чернышевского назывался «Кто виноват?»: мнительный Достоевский тут же заподозрил подвох…

«Я… внутренне испытывала что?то вроде разочарования. Ни повелительный тон, к которому я совершенно тогда была непривычна, ни брюзгливо — недовольные замечания и раздражительные тревоги по поводу какой?нибудь неправильно поставленной запятой никак не мирились с моим представлением об этом писателе — человеке, писателе — страдальце, писателе- сердцеведе». Порой она начинала бунтовать — когда он заговаривал с ней тоном, над которым так зло иронизировали знакомые ей «либералы»; скептически улыбаясь в ответ на его «прорицания», она давала ему понять, что не может разделять его мыслей и его пафоса. И тогда он надолго замолкал, а она в отчаянии записывала в свою тетрадь: «И так было всегда и во всем. Ничего вполовину. Или предайся во всем его Богу, веруй с ним одинаково, йота в йоту, или — враги и чужие! И тогда сейчас уже злобные огоньки в глазах, и ядовитая горечь улыбки, и раздражительный голос, и насмешливые, ледяные слова…» Она страдала от его мрачности и раздражительности, от его молчания и от его ледяного голоса и пробовала объяснять себе, что это он ей «знаменитость свою доказывает». Но — «потом взглянешь, бывало, на его худые, бледные, точно святые какие?то руки, с этим желобком вокруг кисти, всегда напоминавшем мне цепи и каторгу, и снова поймешь, что он не может сделаться похожим на всех «знаменитых», которых я видывала до сих пор в моей жизни».

Он предъявлял ей десятки претензий — за увлечение «либеральной жвачкой» («Возьмитесь?ка лучше за математику, да и прите годика три! Думать по — своему станете»), за намерение стать «психологической писательницей» («…писательниц во всем мире только одна, достойная этого имени… Это Жорж Санд! Можете ли вы сделаться чем?нибудь вроде Жорж Санд?»), за венскую лаковую шляпку и нарядный шелковый зонтик («Откуда вы деньги берете? Я всю жизнь мечтаю о таком зонтике — и всё купить никак не могу. А вы щеголяете, точно у вас ренты какие!»), за опоздание на работу — в тот раз, когда она с компанией из «Искры» ходила смотреть на встречу персидского шаха («Ну, и как вам не стыдно?.. Разве можно интересоваться подобными пошлостями?»). «Ничто не проходило для него бесследным и незамеченным — раз обратил он на вас внимание. И по временам мне казалось, что я нахожусь как бы под непрестанным надзором его художнической проницательности. И не скажу, чтобы это было всегда приятно… Художник — наблюдатель смахивал иногда на духовника — инквизитора».

Но и она пристально и пристрастно наблюдала за ним — особенно когда в типографию приходили посетители. Достоевский неизменно знакомил ее со всеми авторами «Гражданина», известными литераторами; к одному из своих новых знакомцев она почувствовала странную ревнивую неприязнь. «Помню также Всеволода Соловьева, «милого и замечательного юношу», как называл его заочно Федор Михайлович, пророча ему «блестящую будущность». На меня, впрочем, этот юноша произвел впечатление не «милого», но скорее очень занятого собой и своей «блестящей будущностью». Он держал себя чопорно, сидел не снимая перчаток, говорил звонким, высокопарным голосом и смотрел куда?то вверх, улыбаясь восторженно — счастливой улыбкой, как будто думал при этом о всех присутствующих в типографии: „Какие они счастливые! — видят меня, и так близко!”»

С начала лета, когда семья Достоевского переехала в Старую Руссу, он стал бывать в типографии ежедневно. Ради него Тимофеева изменила часы своих занятий в Публичной библиотеке — так чтобы он, поздно вставая и появляясь в типографии только после трех, уже заставал ее на месте. Она больше всего дорожила теми вечерами, иногда длившимися далеко за полночь, когда корректуры номера приходили только к концу дня и к утру должны были быть готовы. Достоевский «перестраивал» комнату, ставя стол так, чтобы сидеть друг против друга, и посылал в трактир за чаем — «и мы с Федором Михайловичем пили чай как товарищи».

Ей все труднее было общаться с искровцами — она не умела и не хотела скрывать свое сочувственное увлечение «Дневником писателя» и его автором. Ее настроения были восприняты там как измена не только журналу, но и целому направлению: подозрительным оказывалось уже одно то, что она читала — хотя бы только в корректуре — издание другого лагеря. Ей говорили ядовитые колкости и передразнивали, когда она произносила слово «талант»: «Прямо в белой горячке из сумасшедшего дома». «Только тут я впервые почувствовала «тиски» направления; только тут вполне поняла, почему Достоевский язвительно кривит губы, когда произносит слова: «они», „либералы”».

Достоевский говорил с ней о Христе и христианстве — так, как давно уже не принято было разговаривать в ее кругу. Знакомые ей литераторы, восхищаясь «Тайной вечерей» H. H. Ге, будто радовались, что все апостолы на картине похожи на современных социалистов, а Христос — просто «хороший, добрый человек с экстатическим темпераментом». Когда она пересказывала Достоевскому этот «либеральный вздор», слишком хорошо известный ему еще с молодости, он страстно возражал: «Где же тут восемнадцать веков христианства? Где идея, вдохновлявшая столько народов, столько умов и сердец? Где же мессия, обетованный миру Спаситель, — где же Христос?»

Тридцать лет спустя Тимофеева вспоминала: «Голова моя кипела в огне его мыслей. И мысли эти казались мне так понятны, они так проникали меня насквозь, что казалось, они — мои собственные. Было в них что?то и еще мне особенно близкое: эти слова о Христе и Евангелии напомнили мне мою мать — женщину пламенной веры, когда?то так страдавшую за мое «неверие»… и я точно возвращалась теперь из Петербурга домой, и этот дом мой были христианские мысли Ф. М. Достоевского».

Отныне она верила и не сомневалась, что ей посчастливилось увидеть его настоящее лицо, лицо великого человека, подлинного гения. «Как бы озаренное властной думой, оживленно — бледное и совсем молодое, с проникновенным взглядом глубоких потемневших глаз, с выразительно — замкнутым очертанием тонких губ, — оно дышало торжеством своей умственной силы, горделивым сознанием своей власти… Это было не доброе и не злое лицо. Оно как?то в одно время и привлекало к себе, и отталкивало, запугивало и пленяло…»

Этой молодой особе, которая, при всей своей независимости, с восторгом и благоговением приняла его веру и его убеждения, считала себя ученицей, получившей из рук учителя нравственный мир и духовную свободу, Достоевский говорил весной 1873 года, что больше не хочет писать о подполье и «подпольных». «Слишком уж мрачно. Es ist schon ?berwundener Standpunkt[306]. Я могу написать теперь более светлое, примиряющее…»

По свидетельству собеседницы, Достоевский добавил: «Я пишу теперь одну вещь…»

Не было и нет ничего отраднее для писателя, чем доверить избранной душе в счастливую минуту такую тайну.

«Трудно было быть более в гибели, но работа меня вынесла…» Литературное признание Достоевского, воспринятое им со всей страстностью, со всем присущим ему фанатизмом и нарушением чувства меры, в конечном счете спасло его — дало силы выжить, не затерявшись в трагическом хаосе бытия, высвободило энергию сопротивления житейским невзгодам и страшным ударам судьбы, помогло преодолеть роковые соблазны и заблуждения.

Центральным сюжетом биографической истории, рассказанной в книге Л. И. Сараскипой, стал эпизод знакомства Ф. М. Достоевского с H. A. Снешневым, вдохновившим писателя на создание одного из самых загадочных образов мировой литературы — Николая Ставрогина. «Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского…» (H. A. Бердяев).

Людмила Ивановна Сараскина Фёдор Достоевский. Одоление демонов

Корректор И. В. Леонтьева

Сдано в набор 01. 06. 96. Подписано к печати 01. 08. 96. Формат 84х108Уз Печать офсетная.

Уел. печ. л. 22,5. Уч. — изд. л. 24,36.

АО «Согласие»

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28

Заказ № 2953. Тир. 3000 экз.

АО «Типография „Новости”» 107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Восьмая глава

Восьмая глава Испанская литература Сервантес (1547–1616) Вопрос 8.1В год рождения Мигеля де Сервантеса Сааведра какой король умер в Англии и какой царь вступил на престол в далекой России?Вопрос 8.2Сервантес мог пользоваться только правой рукой — левая у него была

Глава восьмая. Род и рожаницы

Глава восьмая. Род и рожаницы Самым загадочным и наименее изученным из всех славянских божеств является Род – божество, известное только восточным славянам и не уцелевшее в этнографическом материале. Эпиграфом к этому разделу можно было бы поставить слова Н. М.

Глава XXI «Друзья! Теперь виденья в моде… »{1}

Глава XXI «Друзья! Теперь виденья в моде…»{1} Павел Воинович Нащокин, известный друг Пушкина, в молодости своей вел жизнь самую эксцентрическую, пил столько, что самый крепкий ром имел для него вкус водянистый, и он нарочно настаивал его разными крепкими зельями, чтобы

Глава восьмая

Глава восьмая После того как Нина стала моею, ко мне вернулось обычное настроение духа. Кончился отдых, на который я думал посвятить месяц и который отнял их два с половиной. Развернулись мои книги и рукописи; занялся я и университетом; лекции были заброшены, а кончить я

КАК НАПИСАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КНИГУ

КАК НАПИСАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ КНИГУ Даже самые популярные писатели не могут сравниться в личной славе с героями шоу-бизнеса. Массовому читателю, в сущности, безразлично, как выглядит Лукьяненко, сколько детей у Донцовой, похудела ли Устинова и делал ли пластические операции

Глава 26. О превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно более смиренною молитвой, нежели чтением

Глава 26. О превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно более смиренною молитвой, нежели чтением Господи, в том состоит дело мужа совершенного, чтоб никогда не ослабевать духом в стремлении к небесному, и посреди множества забот проходить как бы не имея

Глава 27. О том, что своя собственная любовь более всего отдаляет от верховного блага

Глава 27. О том, что своя собственная любовь более всего отдаляет от верховного блага Сын Мой, надо тебе всего себя отдать за все, и ничего своего не оставлять себе. Знай, что любовь к себе самому вредит тебе больше всего в здешнем мире. По мере любви и желания, какое ты в себе

Глава восьмая

Глава восьмая После того, как Нина стала моею, ко мне вернулось обычное настроение духа. Кончился отдых, на который я думал посвятить месяц и который отнял их два с половиной. Развернулись мои книги и рукописи; занялся я и университетом; лекции были заброшены, а кончить я

ГЛАВА IX Целое и часть в греческом мифе. более точное определение мифического понятия субстанции

ГЛАВА IX Целое и часть в греческом мифе. более точное определение мифического понятия субстанции 1. Где исчезает разница между целым и частью Как показано в главе IV, наука рассматривает отношения целого и части по-разному: иной раз она анализирует целое в качестве функции

Глава вторая «Я не могу не цитировать Шиллера»

Глава вторая «Я не могу не цитировать Шиллера» Печерин часто рассматривается как живое воплощение литературного образа лишнего человека. Хотя формула «лишний человек» принадлежит И. С. Тургеневу, избравшему самохарактеристику своего героя для названия повести

Светлое и Тёмное Язычество (Liber II.VI)

Светлое и Тёмное Язычество (Liber II.VI) 1. Язычество (от др. — рус. язык — «народ») — Народная Вера. Есть иные языки (языци) — другие народы, и есть Родной язык — свой народ. Родное, Родовое Язычество называется — Родная Вера, или Родноверие.2. Светлое Язычество, связанное с