Глава 3 Любовь и смерть в Москве во времена Петра Великого

Утром 31 января 1717 г. в московскую Канцелярию земских дел явился подьяческий сын Федор Степанович Голубцов и объявил о страшном происшествии, случившемся минувшей ночью:

«часу в другом ночи приехали на двор к отцу ево, которой двор за Арбацкими вороты за Земляным городом в приходе у церкви Смоленския богородицы,[270] неведомо какие воровские люди разбоем с полашами и з дубьем человек з дватцать, и ис тех де воровских людей узнал он, Федор, приходской церкви диакона Алексея Михайлова, которой, нарядясь в немецкое платье, да в полаше, и стали пожитки отца ево брать разбоем и хотели ево, Федора, зарезать, а мать ево посадить в воду, и он де Федор с людьми отца своего закричал: разбой!».

На крики Федора сбежались соседи, «которые живут близ того двора, а имяно дьяк Никифор Панов[271] с людьми своими». Они поймали четверых разбойников и, как следует из дальнейших документов дела,[272] связав их, оставили до утра в доме Голубцова, Остальные разбойники, в том числе переодетый дьякон, разбежались.

Четверо задержанных были доставлены в канцелярию и допрошены. Первый из них оказался драгуном Луцкого полка Сидором Демидовичем Поздериным. Его отец Демид Кузьмич был послуживцем кн. Т. Н. Путятина, а сам он, отслужив семь лет драгуном, стал денщиком капитана Ивана Дмитриевича Бахметьева, с которым, посетив по дороге Арзамасскую вотчину Бахметьева и Петербург, они прибыли в Москву. Второй подозреваемый, допрошенный в Канцелярии земских дел, сообщил, что он Артем Данилович Кожевников – «Данилова полку Титова он салдат, отец ево был города Уфы салдат», а «прислан он к Москве на почтовых подводах с письмами в Посольской приказ от Юкихана». Послал его в Москву отец капитана Бахметьева и потому он также остановился у него на дворе.[273] Третий допрошенный оказался Андреем Васильевичем Лютовым – посадским человеком из города Вязники. Он проживал на дворе Бахметьева «по знакомству». Наконец четвертый человек, Иван Савельевич Шелашов, был и вовсе крепостным крестьянином все того же Бахметьева.

Наиболее подробные показания дал Сидор Поздерин. Он утверждал, что Бахметьев приказал ему и другому денщику ехать вместе с неизвестным ему дьяконом, взять все, что тот даст, погрузить на телегу и привезти на двор к Бахметьеву. Дьякон доставил их к какому-то двору, сказал, что это его двор и ушел в дом, оставив их у ворот. Подождав некоторое время, они последовали за дьяконом и обнаружили в доме хозяйку, которая стала угощать их вином. «А тот дьякон, – добавил Поздерин, – был в сенях и говорил неведома какова чину с человеком Иваном, а чей сын не знает, которой живет на том дворе, а какие речи говорили, того он не слыхал, а в горнице были они, да помянутая хозяйка, да мужик, а как зовут и какова чину, не знает. И та хозяйка с тем дьяконом в сенях говорила незнаемо какие речи. И в то число на тот двор прибежали незнамо какова чину люди и их, поймав, связали и сняли с них две шубы нагольныя, да фуфайку камчатую осиновую и на том дворе они все ночевали связаны, и спрашивали про вышепомянутого дьякона, и тот дьякон в то число с того двора ушел, и те люди говорили, что де тот дьякон к той хозяйке приходил для блудного дела». Показания трех других допрошенных отличались лишь незначительными деталями, но в главном они были едины: всех их послал с дьяконом капитан Бахметьев.

В расследовании этого дела судьи Канцелярии земских дел действовали наредкость оперативно – возможно, потому что пострадал их коллега: подьячий Степан Голубцов служил в этой же канцелярии, но во время описываемых событий находился в служебной командировке в Санкт-Петербурге. Уже на следующий день, 1 февраля в канцелярию для допроса была вызвана его жена Матрена Осиповна. Она, не колеблясь, подтвердила все сказанное сыном и была отпущена на поруки подьячему Приказа Большого дворца Ивану Шатину, бывшему подьячему Военной канцелярии Федору Минину Протопопову и подьячему Монастырского приказа Михаилу Савичу Протопопову.

3 февраля четверо задержанных были «взяты в застенок», т. е. подвергнуты пытке. Суть своих показаний о событиях ночи на 31 января, они, однако, не изменили и лишь Сидор Поздерин признался, что знал дьякона Михайлова раньше, а также добавил, что «наперед де сего, как он был в Санкт-Питербурхе, капитан Иван Бахметев в дом канцелярии земских дел подьячего Степана Голубцова ездил, а за чем, про то он не знает, а как де до посылки в дом Степана Голубцова сказывал ему, Сидору, в бане дьякон Алексей Михайлов, что он с Степановою женою Голубцова живет блудно». Сразу же заметим, что эта деталь – факт знакомства Бахметьева со Степаном Голубцовым – так и осталась не проясненной. Попытки призвать капитана к ответу успехом не увенчались: он съехал со двора, благополучно улизнув от посланных за ним солдат. Между тем, дело, судя по всему, казалось чиновникам столь важным, что четверо обвиняемых были допрошены еще раз в присутствии московского губернатора Кирилла Алексеевича Нарышкина,[274] но столь высокого начальства они не убоялись и показаний своих не изменили.

Упустив Бахметьева, посланным за ним солдатам удалось задержать и доставить в канцелярию дьякона Алексея Михайлова, который был немедленно допрошен также в присутствии Нарышкина. Прежде всего Алексей объявил, что является сыном священника, из церкви в селе Преображенском,[275] т. е. в царской резиденции. Сам он был дьяконом в церкви Смоленской богородицы, но некоторое время назад овдовел и «то дьяконское место продал дьячку церкви Петра и Павла, что в капитанской,[276] Алексею Антонову сыну ценою за двесте за тритцать рублев». Здесь имеет смысл остановиться, поскольку факт продажи церковной должности, да еще и за такую крупную сумму, на первый взгляд, кажется поразительным. Однако, как установил П. С. Стефанович, это была общераспространенная практика: «… храмы, их имущества и поступающие доходы (в том числе и “государево жалованье” руга) находятся в частном обращении в среде духовенства. Не трудно заметить также, что основой совокупного “церковного владенья” является “церковное место” – термин широкий по значению и потому расплывчатый, обозначавший прежде всего двор при церкви, но в тесной связи с самой церковной должностью, причитающимся ей доходом и церковным имуществом в пользовании лица, занимающего эту должность. <…> Нет никакого сомнения, что церковные места, то есть должности с дворами и доходами, находятся в обороте среди московского духовенства, которое в обычном порядке оформляет на них сделки». Соборы 1667 и 1675 гг. запретили торговлю церковными должностями, но дворы при церквах по-прежнему продавались, что фактически означало и продажу церковных мест: «В конце XVII в. все сделки московского духовенства на церковные дворы полагалось регистрировать в патриарших приказах, где назначали и цену за дворы и брали с клириков обязательство не торговать должностью».[277] Стефанович упоминает о продаже в 1708 г. поповского места за 100 руб., а значит, место, проданное дьяконом Алексеем Михайловым за 230 руб., было особенно выгодным. Но вернемся к его показаниям, которые, несомненно, должны были произвести на судей сильное впечатление:

«А как он, Алексей, у той церкви жил, и по зову на двор подьячего к Степановой жене, к Матрене Осиповой дочери с попом тое ж церкви Федором Тимофеевым ходили на сырной недели и пели молебен. И после молебного пения обедали, и в тое де число оная Степанова жена поднесла ему Алексею пива три стокана и, выпив то пиво, пошел в дом свой к себе. И после де великого поста пришла к нему, Алексею, Степанова послуживица Голубцова Парасковья Игнатьева дочь и говорила, что де мошно ему итить к хозяйке ее для блуда. И он де спросил ее, как де он у хозяйки ее был и выпил три стокана пива с вином и с того де числа ему учинилась желание к блудному делу, чтоб с хозяйкою ее учинить. И та де жонка сказала ему, что де то подносила хозяйка ее нарочно, чтоб ево для блуда привесть с собою. И по тем де ее словам он, Алексей, с тою подьяческою женою жил блудно с полгода, а приходил де он Алексей для блуда к ней, Матрене, в дом в день и по ночам и начевал многие времена».

Далее Алексей поведал, что, когда в Москву приехал капитан Бахметьев, он «по знакомству» переехал к нему на двор. Капитан, по-видимому, собирался опять посетить свои арзамасские деревни и предложил дьякону взять его с собой «на низ» и пристроить на службу «в подьячие или в иной какой чин». Алексею это предложение понравилось, но он сознался Бахметьеву, что есть одно препятствие: роман с Матреной Голубцовой. Тогда офицер осведомился, есть ли у возлюбленной Алексея деньги. Дьякон отвечал, что не знает. Бахметьев предложил ему поехать к Матрене и выяснить, а, если окажется, что деньги у нее есть, то и ее можно будет взять с собой. «Когда де поедем на низ и ее де возьми с собою, и я де тебя укрою и с нею», – говорил Бахметьев Алексею. Чтобы не терять времени даром, сразу же была снаряжена экспедиция за пожитками Матрены. От каких-либо намерений ограбить женщину бывший дьякон в своих показаниях, естественно, отпирался.

Одной из особенностей судебно-следственных документов XVIII в. является то, что в них мы зачастую находим записи показаний подследственных, в которых при внимательном прочтении обнаруживается немало противоречий. Однако лишь в редких случаях, в основном, когда следствие велось по серьезным политическим делам и для каждого нового допроса составлялись «вопросные пункты», судьи пытались эти противоречия разъяснить. В большинстве же случаев они просто сравнивали показания, данные на допросе и под пыткой. В данном случае Алексей Михайлов, по-видимому, был уверен, что ему легко удастся уговорить Матрену поехать с собой – иначе не было смысла отправляться к ней на телеге с двумя лошадьми и четырьмя помощниками. Хотя, конечно, нельзя исключить, что он успел с ней об этом договориться заранее, но не счел нужным сообщить об этом в допросе. Так или иначе, смахивающий на похищение любимой переезд Матрены должен был остаться тайной, и потому возглавляемая им команда прибыла на двор Голубцовых глубокой ночью.[278]

По-видимому, чувствуя, что дело может принять дурной оборот, Алексей Михайлов добавил к своим показаниям небольшую подробность, о которой его явно не спрашивали: «да к той же де помянутой подьяческой жене хаживали для блудного дела Казанской губернии подьячей Яков Иванов сын Ветошников, также и иные люди… и на оное блудное дело з другими не самовидец, а сказывала де ему вышепомянутая жонка Парасковья».

Можно предположить, что показания дьякона не только произвели на судей Канцелярии земских дело сильное впечатление, но и немало их позабавили. Не исключено, что они им даже поверили. Однако закон требовал продолжения следствия и обвиняемого в разбое теперь следовало допросить в пыточном застенке. Но прежде его следовало «обнажить», т. е. лишить дьяконского сана, а это могли сделать лишь церковные власти. С этой целью соответствующая бумага была составлена на имя местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана Яворского, и 17 февраля Алексея Михайлова приготовили к отправке в Патриарший приказ, заготовив копии показаний его самого и Федора Голубцова. Однако не все согласились с таким решением. Во-первых, из Преображенского в Москву примчался встревоженный отец Алексея Михайлова священник Михаил Тимофеев, который подал челобитную, прося, чтобы «Великий государь пожаловал бы ево, не велел такого малолетного ребенка ответу верить». И тут выясняется немаловажная деталь: оказывается, подьяческому сыну и зачинщику всего дела Федору Голубцову было в это время всего лишь 6 лет от роду!

Это обстоятельство заставляет по-новому взглянуть на события трагической ночи. Легко предположить, что угощаемые вином несколько мужчин вели себя слишком шумно и разбудили спящего ребенка, которому спросонья и со страху показалось, что чужих в доме аж двадцать вооруженных человек (впрочем, умел ли он считать?), и он действительно начал кричать, разбудив соседей. Когда же прибежавшие на двор Голубцова соседи увидели там посторонних, отступать было поздно и единственным выходом было выдать их за разбойников. Также обращает на себя внимание то обстоятельство, что ребенок, во всяком случае в пересказе бывшего дьякона, никак не фигурирует в его переговорах с Бахметьевым. Предполагалось ли его тоже взять с собой «на низ», или оставить в Москве? Следовало ли выяснить мнение об этом его матери? Или, быть может, ребенок вообще не воспринимался как сколько-нибудь значимый фактор?

Между тем, от шестилетнего Федора Голубцова в канцелярию поступила новая, на сей раз письменная челобитная. В ней он возражал против отправки Алексея Михайлова в Патриарший приказ и утверждал, что дьякон поклепал его мать рассказом о блудном житье с ней. В челобитной Федора упоминается также его дед по матери – казанский дьяк Осип Протопопов, который прислал в Москву подьячего Якова Ветошникова, чтобы тот охранял их дом от воров и разбойников. Именно Ветошников, тот самый, что был уже упомянут дьяконом Алексеем в качестве еще одного сожителя Матрены, и составил за мальчика челобитную. Дьяк Осип Протопопов действительно служил секретарем Казанской губернской канцелярии. Его имя встречается, в частности, в документах 1718 г., связанных со взаимоотношениями с киргиз-кайсаками,[279] а в 1719 г. он был послан для описания суконной мануфактуры, находившейся под ведением умершего подполковника А Грузинцова.[280] Имя Якова Ветошникова в качестве уфимского таможенного подьячего встречается в документах Уфимской приказной избы за 1710 г.[281]

Что именно подействовало на судей, неизвестно, но Алексей Михайлов очевидно остался в колодничьей избе Канцелярии земских дел, где практически каждый день принимал многочисленных посетителей. Был ли среди них его отец, из документов дела понять невозможно, но он подключил к делу своего племянника и, соответственно, двоюродного брата Алексея подьячего Адмиралтейской канцелярии Григория Семенова. С этого момента события стали развиваться стремительно и приобрели совершенно неожиданный оборот.

Григорий Семенов был скорее всего человеком молодым и не слишком опытным, потому что никакой самостоятельности он не проявлял, а действовал исключительно в соответствии с инструкциями дьякона Алексея. По замыслу последнего Григорию следовало уговорить Матрену подать мировую челобитную. С помощью коллеги по Адмиралтейской канцелярии подьячего Михаила Павлова документ, в котором говорилось, что «ныне мы и сродники мои по тому делу на него, дьякона, не челобитчики», был заготовлен (позднее перехвачен и отложился в деле), и Григорий отправился уговаривать Матрену приложить к нему руку. Дело это оказалось несложным: женщина согласилась, но запросила за свои услуги 50 руб. Григорий, судя по всему, был готов к такому повороту дела и отвечал, что готов заплатить, но только вдвое меньше. Возможно, жена подьячего еще не знала, что дьякон рассказал судьям об их любовной связи, однако, как мы увидим далее, возможность заработать на этом деле, по-видимому, волновала ее значительно больше, чем испорченная репутация.

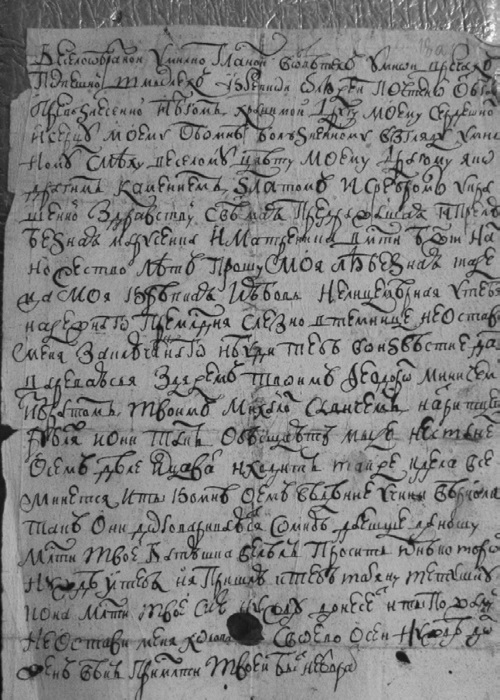

Письмо дьяка Алексея Михайлова Матрене Голубцовой

Договориться о цене на этот раз не удалось, и посланец дьякона вернулся к нему в колодничью избу доложить о своих успехах. Алексей также, вероятно, не возражавший против платы за освобождение, решил, что одного материального вознаграждения будет недостаточно, но надо воздействовать и на чувства любимой. С этой целью он написал Матрене письмо. Увы, письмо это не дошло до адресата, поскольку также было перехвачено бдительными канцелярскими стражами, 6 марта предъявлено губернатору Нарышкину, сочтено непристойным и отложилось в следственном деле. Зато мы имеем возможность познакомиться с этим образцом любовного послания первой четверти XVIII в.

«Белообразной, умильной, гласной в ответех, умной в речах, поспешной в умыслех, крепкой от людей, почтенной от Бога, превознесенной и Богом хранимой, другу моему сердешному и сердцу моему обо мне болезненному, взгляду умильному, смеху веселому, цвету моему драгосу, яко другим каменнем, златом и сребром украшенной. Здравствуй светлая предражащая и прелюбезная Марусенка и Матреника в милости божии на множество лет. Прошу моя любезная и надежда моя крепкая и любовь нелицемерная у тебя надежнаго премилосердия слезно: в темнице не остави меня заключеннаго. И буди тебе во известие, дагаваревался я з дядем твоим Феодором Миничем и з братом твоим Михайлом Савичем на тритцате рублях, и они так обещают, мы де не станем о сем деле исцавать и ходить, так де и дела все минетца, и ты ко мне о сем ведение учини, верно ли так они договариваются со мною. Да ешще даношу милости твоей: батюшка велел просить о некоторой нужде у тебя, и я пришлю к тебе Татьяну тетушку, и она милости твоей сию нужду донесет, и ты, пожалуй, не остави меня холопа своево о сей нужде. Должен век при милости твоей быть неотврат».

Предоставим специалистам по истории русского языка анализ многочисленных эпитетов, которыми Алексей Михайлов наградил свою возлюбленную. Для нас важно, что из письма мы узнаем, что поручившиеся за Матрену Голубцову подьячие Федор и Михаил Протопоповы были соответственно ее дядей и братом (видимо, двоюродным). В свою очередь Матрена, по-видимому, была знакома с родственниками дьякона или по крайней мере знала о их существовании. Однако, с какой миссией к ней должна была прийти тетка Алексея, неизвестно – больше в документах дела она не появляется.

Между тем, именно с дядей Матрены Федором Миничем и пришлось иметь дело Григорию Семенову в течение следующих двух недель. Когда он вновь заявился к Матрене с заново изготовленной мировой челобитной, женщина сказала, что доверяет вместо себя приложить руку к челобитной своему родственнику. Вновь начался торг, Протопопов отказывался подписать документ, Григорий Семенов его уговаривал, но все было бесполезно. Григорий опять посовещался с братом и тот велел ему напоить Протопопова допьяна и подсунуть на подпись челобитную. Сказано – сделано. Григорий не только напоил Федора Минина, но и привел его в колодничью избу к Алексею. Братья снова принялись уговаривать его подписать челобитную и тот, посмотрев на документ, одобрил его, но запросил за свою подпись 100 рублей. Таких денег у дьякона, по-видимо-му, не было и Протопопов ушел. Алексей велел Григорию догнать несговорчивого подьячего, дать ему еще 8 копеек на вино, и вновь подсунуть на подпись челобитную. И тут он совершил роковую ошибку. Вероятно, в сердцах он сказал, что, если и в этом случае Протопопов откажется, его вообще стоит убить. Недалеко от Красной площади Григорий Семенов догнал Протопопова и стал снова подсовывать ему челобитную. Тот выхватил ее из рук Григория и не захотел ни отдавать, ни подписывать. Между ними завязалась драка. Сперва молодой бил старика кулаками, а когда тот упал, в ход пошли и ноги. В какой-то момент Григорий, видимо, опомнился и, бросив бездыханное тело, убежал прочь. Произошло это уже 22 марта, а на следующий день от имени Федора Протопопова о его избиении была подана челобитная, написанная его племянником Михаилом. На третий день после инцидента старый подьячий умер. Его жена Наталья Никифоровна спустя несколько дней, назвавшись при этом бабушкой Федора Голубцова, просила найти и строго наказать виновных, а также описать их имущество. Примечательно, что ее прошение было написано подьячим Малороссийского приказа Алексеем Протопоповым – еще одним членом этого разветвленного клана московской бюрократии.

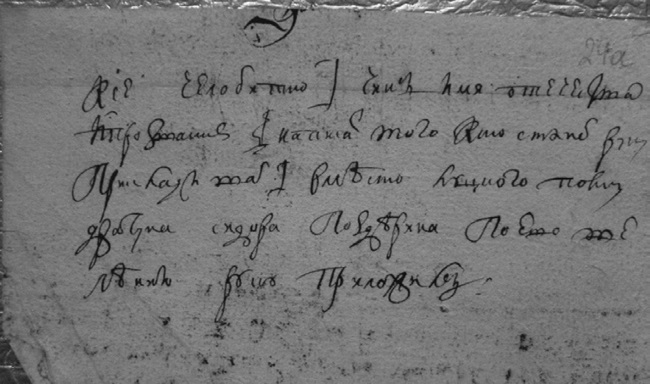

Григорий Семенов, по-видимому, узнал о случившемся не сразу. Он в третий раз изготовил мировую челобитную, на сей раз от имени Матрены, ее сына и всех арестованных с отказом от взаимных претензий. Писал челобитную «Спаского собору, что во дворце, предельной дьячек Максим Иванов». Вместе с этой челобитной в деле находится и обрывок листа, представляющий собой своего рода инструкцию-образец для тех, кто будет подписываться вместо многочисленных участников мировой сделки, с таким текстом: «к сей челобитной [чин имя отечество и прозвание написать того, кто станет руку прикладывать] и вместо Луцкого полку драгуна Сидора Поздерина по ево велению руку приложил». Стоит заметить, что пойманных 31 января на дворе Голубцова, видимо, убедившись в их невиновности, к этому времени отпустили на поруки. Впрочем, не всех – вязниковец Андрей Лютов освобождения не дождался и умер в заключении.

С новой челобитной Григорий отправился к Матрене. На сей раз женщина, наверняка уже знавшая, что рассчитывать на помощь умершего дяди ей не приходится и что подписываемый ею документ уже не будет иметь никакого значения, дабы получить с этого дела хоть какую-то прибыль, приняла от него 25 рублей и челобитную подписала. Довольный Григорий в сопровождении непонятно каким образом оказавшегося тут же некоего дьячка Ивана Матвеева пошел к Алексею Михайлову. У того в это время оказался еще один посетитель – дьякон «церкви Варламия, что до Творца» Иван Дмитриев. Все четверо стали изучать принесенный Григорием документ и за этим занятием из застал один из подьячих Канцелярии земских дел. Поскольку Григория Семенова уже разыскивали по делу об убийстве Протопопова, все трое посетителей были немедленно арестованы, а добытая с таким трудом бумага изъята.

РГАДА. Ф. 239. Оп. 1. Д. 5615. Л. 24а

Допрошенные тут же Иван Матвеев и Иван Дмитриев сообщили, что первый – сын Матвея Нестеровича Попова, который служит в соборной церкви Покрова в селе Покровском,[282] а он, Иван, служит там же в церкви Николая Чудотворца. В колодничью избу он явился «для того, что он, Алексей, ему, Ивану, шурин, да и для того, что отец ево Алексеев, священник Михайло Тимофеев прислал с ним, Иваном, к нему, Алексею, денег три алтына две деньги». Иван Дмитриев оказался еще одним братом Алексея Михайлова. Он собирался ехать в Петербург и приходил проститься с родственником. После установления личности обоих священнослужителей скорее всего отпустили. Во всяком случае в деле есть сведения об освобождении 1 апреля Ивана Матвеева.

Между тем, уже 27 марта по горячим следам был допрошен Григорий Семенов, который стал теперь главным подозреваемым. Он сразу же чистосердечно во всем сознался, дав показания и против Алексея Михайлова, который подстрекал его к убийству старого подьячего. Канцелярия земских дел вновь обратилась к преосвященному Стефану и, поскольку на сей раз речь шла о смертном убийстве, уже 30 марта состоялось обнажение чина Алексея Михайлова. С этого времени он фигурирует в документах как «раздьякон». На следующий день он был взят в застенок, но с первой пытки от участия в убийстве отказался и лишь подтвердил прежние показания. Тогда настала очередь пытки Григория Семенова, который вновь уличал брата. Повторной пытки «раздьякон» не выдержал и во всем сознался. Суд был скорым, но справедливым, а его итог был предрешен: братья Алексей Михайлов и Григорий Семенов были приговорены к смертной казни и помещены в «покаянную избу» для осужденных.

Делу, начавшемуся, как кажется, беспричинным испугом проснувшегося среди ночи ребенка с последовавшей за этим целой цепочки недоразумений, казалось бы, был уготован печальный конец. Но не будем торопиться. Пока отметим лишь порожденное этим делом еще одно недоразумение: уже встречавшийся нам подьячий приказа Большого дворца Иван Шатин[283] подал в Канцелярию земских дел челобитную, в которой, упомянув, что Матрена Голубцова является его своячницей, а Федор Протопопов – дядей, жаловался на то, что якобы дьякон в расспросе оговорил подьячего Казанской губернии Якова Ветошникова, и тот подал челобитную на Шатина в бесчестье. Действительно в своем первом допросе Алексей Михайлов упоминал, что, по его сведениям, Ветошников тоже состоял с Матреной в интимных отношениях, но при этом в качестве источника информации ссылался на служанку Прасковью, а вовсе не Шатина. Вероятно, до дома Голубцовых информация о показаниях дьякона дошла в искаженном виде.

Между тем, уже в конце 1717 г. дело принимает новый оборот. В нем появляется новая челобитная вдовы Федора Протопопова Натальи Никифоровны, которая неожиданно сообщает о примирении с убийцами мужа и отзыве своего иска. На документе читаем: «к сей челобитной церкви Симеона Столпника иерей Петр Никонов вместо дочери своей духовной… руку приложил». Примерно в это же время – в декабре 1717 г. – появляются и несколько новых челобитных обоих осужденных. В них они дружно отрекаются от всех прежде данных ими показаний и утверждают, что оговорили себя, испугавшись пыток. Очевидно, что решиться на этот шаг они могли лишь в надежде на возможность пересмотра дела. Подобная возможность никак не устраивала клан Голубцовых-Протопоповых и в январе 1718 г. с новой челобитной в канцелярию обращается слегка повзрослевший Федор Голубцов. Он делает упор на то, что по закону в покаянной избе полагается держать осужденных не более шести недель, в то время как Алексей Михайлов и Григорий Семенов сидят там уже более полугода, что верить новым показаниям осужденных на казнь не полагается и требует немедленно привести приговор в исполнение. На сей раз челобитную за мальчика писали два подьячих Военной канцелярии Михаил Березин и Михаил Родичев.

Действительно, в статье 34 главы 21 Соборного уложения 1649 г. говорилось: «А которые тати и розбойники доведутся казнити смертью, и их для покаяния посадити в тюрме в ызбу на шесть недель, и как им отойдут урочные дни, и таких татей и розбойников казнити».[284] Е. В. Анисимов отмечает, что «Новоуказные статьи сократили срок до одной недели, хотя и эта неделя давалась не каждому приговоренному», а «в XVIII в. никаких покаянных палат уже не было».[285] Как видим, историк ошибается. Во всяком случае в нашем деле покаянная изба присутствует и более того становится местом длительного пребывания в ней осужденных.

Судя по всему, чиновники Канцелярии земских дел ожидали, что дело братьев Алексея и Григория может быть пересмотрено и тщательно к этому подготовились. В деле имеются пространные выписки из различных законодательных актов, которые должны убедить, что все делается по закону, предписывающему новые показания осужденных проверить. Обезопасив себя подобным образом от возможных обвинений в потакании преступникам судьи заново приступили к пыткам. На сей раз и «раздьякон», и подьячий стойко выдержали все истязания (в деле имеются отметки, что на второй пытке Алексею дано 60 ударов, а после третьей он дополнительно «пытан огнем») и упорно твердили, что оговорили и самих себя, и друг друга.

В марте 1718 Григорий Семенов был «отдан на росписку церкви Спиридония Чудотворца, что за Никицкими вороты, дьякону, а ево Григорьеву отцу Симеону Павлову, да Садовой Большой слободы тяглецу Афонасью Степанову, которой живет за Никицкими вороты у вышеозначенной церкви своим двором, а за сею роспискою ему, Григорью, будучи на свободе, не пьянствовать и никакова дурна не учинить». Что же касается Алексея Михайлова, то ему еще предстояло ответить перед духовными властями за «блудное дело». Сведений о том, что к ответу была призвана и Матрена Голубцова, в деле нет.

* * *

Документы судебно-следственных дел, как правило, отражают лишь внешнюю, преимущественно формальную сторону событий, оставляя исследователя в неведении не только относительно многих важных деталей, но зачастую и скрытых пружин, приводивших в действие те или иные механизмы, влиявшие на ход следствия и решение судей. Вполне понятно, что связано это и с особенностями делопроизводства, не учитывавшего интересы будущих историков, и с тем, что чиновники стремились оформить дело таким образом, чтобы оно выглядело совершенно законным и не могло стать поводом для обвинений в коррупции. Это вынуждает исследователя строить предположения, справедливость которых почти невозможно проверить, но которые основываются на общих представлениях об эпохе и косвенных данных. В данном случае есть основания полагать, что за изложенной выше остросюжетной и трагической историей стояла борьба двух кланов, которые условно можно обозначить как связанные родственными связями кланы бюрократов и церковников. Два этих враждебных лагеря имели следующий состав:

Лагерь бюрократов был усилен уфимским подьячим Яковом Ивановичем Ветошниковым и подьячими Военной канцелярии Михаилом Березиным[286] и Михаилом Родичевым, а церковников – дьячком Спасского собора Максимом Ивановым. Это лишь те, о ком нам известно из документов, но можно не сомневаться, что задействованы были и другие лица. Как мы видели, отец Алексея Михайлова – священник церкви в царской резиденции – начал хлопотать за сына с первых дней его ареста, оперативно подключив к делу проживавших в Москве родственников. Можно не сомневаться, что отец Григория Семенова – дьякон одной из столичных церквей – к судьбе своего сына также не остался равнодушным. Церковь, в которой он служил (церковь Святейшего Спиридона на Козьем Болоте) находилась на углу нынешней улицы Спиридоновка и Большого Спиридоньевского переулка.[287] Относительно неподалеку располагалась и сохранившаяся поныне церковь Симеона Столпника на Поварской, где служил иереем духовный отец вдовы Федора Протопопова Натальи Петр Никонов.[288]

Вполне вероятно, что именно действуя через своего коллегу – духовника вдовы погибшего подьячего им, отцам Алексея и Григория, удалось уговорить ее подать мировую челобитную. Не исключено, что сделала она это не бескорыстно, а получив денежное возмещение, рассчитывать на которое в случае казни убийц ее мужа вряд ли приходилось. Не случайно, конечно, и то, что осужденных к смерти не казнили сразу, но несколько месяцев держали в покаянной избе, причем просто подкупа чиновников Канцелярии земских дел для этого явно было недостаточно. Дело находилось в поле зрения московского губернатора Нарышкина и вряд ли затягивание казни обошлось без его участия. Родственник Петра I, стольник царей Ивана и Петра, а в 1710–1716 гг. первый комендант Санкт-Петербурга он несомненно бывал в Преображенском и мог лично знать священника Михаила Тимофеева.

Церковь Святителя Спиридона на Козьем Болоте. Фото из книги Н. А. Найденова «Москва. Соборы, Монастыри и церкви». 1882–1883

Церковь Симеона Столпника на Поварской. Современное фото

Губернатор владел в Москве несколькими дворами. Один из них находился в приходе церкви Ризоположения Богородицы «на Арбате у Кисловки», т. е. поблизости от двух церквей упомянутых выше, а также от того места, где началась вся эта история. Если Нарышкин жил именно там, то наверняка посещал церковь Ризоположения, и отцы осужденных могли пытаться воздействовать на него через тамошних священнослужителей. Другой двор губернатора находился в приходе церкви Св. Евпла, располагавшейся на Мясницкой улице, там, где теперь выстроено новое здание Высшей Школы Экономики (Мясницкая ул. д. 9). Еще один двор находился в Земляном городе за Покровскими воротами.[289] Знакомые у отцов осужденных могли найтись и здесь. Впрочем, при составлении духовной в 1722 г. Нарышкин своим духовным отцом назвал протопресвитера кремлевского Успенского собора Федора Панкратьевича,[290] но, думается, противоречия тут нет, тем более что речь идет лишь о предположениях. Конечно, нельзя исключать и того, что решение Нарышкина по этому делу могло быть продиктовано не только чьим-то заступничеством и уговорами, но и элементарной взяткой. Вместе с тем, губернатор не мог не понимать, что за формально-правовой стороной дела, безукоризненно соблюденной его подчиненными, крылось недоразумение и несчастливое стечение обстоятельств.

Во всяком случае можно предположить, что свои челобитные с отказом от прежних показаний Алексей и Григорий подали тогда, когда какая-то договоренность об их оправдании уже была достигнута, и они знали, что, если выдержат пытки, будут отпущены. Впрочем, невозможно с полной уверенностью утверждать, что примененные к ним пытки были именно такими, как они описаны в документах.

Не исключено, что определенное значение для исхода дела имела и не вполне понятная роль капитана Бахметьева, чей отец занимал в петровской администрации не последнее место. Можно ли считать случайным, что служащие Канцелярии земских дел не проявили какой-либо активности в поисках офицера и привлечении его к следствию? Естественно, нам ничего неизвестно и о том, как влияло на их мотивацию то обстоятельство, что речь шла о семье их коллеги. Были ли они с ним солидарны или наоборот злорадствовали по мере того, как на свет выплывали скабрезные подробности похождений его жены? Не знаем мы ничего и о том, как сложились дальнейшие судьбы участников всей этой истории. Сохранилась или распалась семья Степана Голубцова после его возвращения в Москву? Что стало с бывшим дьяконом Алексеем Михайловым? Ответов на эти вопросы у нас нет. Одно очевидно: хотя и с немалыми потерями (после перенесенных пыток, если они действительно имели место, Алексей Михайлов и Григорий Семенов должно быть вышли из заключения инвалидами), клан церковников одержал в нашей истории решительную победу над кланом бюрократов. Из этого, конечно, не следует, что корпорация священнослужителей в начале XVIII в. была более влиятельной, чем не менее многочисленная корпорация московских служащих центральных учреждений. Представленный здесь казус лишь слегка приоткрывает для нас дверцу в пространство сложных социальных связей и отношений первой четверти XVIII в. Мы видим, как родственники опекают и защищают женщину, чей муж уехал по служебным делам в другой город, как на дворе прибывшего в отпуск офицера собираются люди с самым разным социальным положением и его знакомыми оказываются и посадский из провинциального города, и дьякон столичной церкви, как любовные отношения легко превращаются в деловые и обретают понятное обоим сторонам денежное выражение. Все это вновь напоминает о том, как мало мы знаем об организации русского общества раннего Нового времени, его вертикальных и горизонтальных связях, о действовавших в нем механизмах.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК