Август-91: несостоявшийся праздник?

Год назад, в июле 2000 г., граждане России следующим образом оценивали события 19–21 августа 1991-го:

Почти 80 % видят в том августе трагедию или просто эпизод. Как это часто бывает, мнения сильно разнятся в зависимости от возраста: для тех, кто моложе 50, это был скорее «эпизод», для пожилых – трагический перелом жизни. О демократической революции говорят прежде всего москвичи (каждый четвертый); собственно, только столичные жители тогда и были непосредственными свидетелями происходившего. Примечательно, что такое распределение мнений наблюдается уже много лет почти без заметных перемен.

Можно соглашаться или не соглашаться с наиболее распространенными оценками исторических фактов, далеко не всегда они являются верными. Но важно понять, почему в обществе доминируют именно такие представления.

Очевидно, что общество действительно мало знает о том, что же произошло в «те» дни. Точнее, многие слышали или читали, а москвичи и видели, как это происходило, но мало кто представляет себе, что же это было. Глубинный смысл событий никогда не виден вблизи и простым глазом.

Яркие впечатления бурных дней августа вскоре затмились сложными переживаниями, вызванными последующими потрясениями и разломами: paзвалом Союза, тяготами экономических реформ, политическими интригами, катаклизмами «в верхах» и т. д.

Из бесславного провала опереточного переворота (ГКЧП) не получилось народного праздника, не утвердился в массовом сознании образ Августа как символического начала новой эпохи в истории страны. Народ (а точнее, тысячи встревоженных, а потом восторженных демократически настроенных москвичей) был скорее свидетелем, чем участником событий. Толпы людей на московских улицах возмущались бессмысленным вводом в город танковых колонн, тысячи составили знаменитое тогда «живое кольцо» вокруг Белого дома. «Символы протеста» противостояли «символам порядка». Реальное соперничество, представляется, происходило на других уровнях – в сложных интригах и переговорах между тогдашней командой Ельцина и силовыми структурами (армия, госбезопасность), что и определило мирный исход конфликта.

Ближайшая, хотя и слабоватая аналогия подобного хода судьбоносных событий в отечественной истории – Февраль 1917-го. Монархия обвалилась быстро, бесславно, при чисто зрительском участии «народа». Героев и победителей тогда не оказалось. А дальнейшее развитие событий сделало невозможным превращение Февраля в народный или официальный символ, праздник новой жизни. Известная британская формула смены правления («Король умер – да здравствует король») в русском переводе приобрела примерно такой странноватый вид: «Монархия умерла, да здравствует… неизвестно что».

Нечто подобное мы видели в том Августе. Бездарная попытка «военизированного» спасения партийного господства привела к обвальному и бесславному концу этого господства (а тем самым и к гибели советской системы и советской империи, на этом державшихся). Но эта гибель не открыла «дней демократии прекрасного начала». Слава победителя заслуженно, но ненадолго досталась Ельцину – и довольно быстро была им растрачена (притом в большой мере зря). Возможность радикальной перемены власти – если она и существовала в момент августовского безначалия – была упущена. Оказалось, что власть некому было брать всерьез и по-новому.

Водоворот событий Августа как будто застал врасплох все общественные силы страны, как консервативные, так и демократические; ни попытка гекачепистского переворота, ни ельцинский контрпереворот не были сколько-нибудь подготовлены. Хотя говорить о полной неожиданности происшедшего так же невозможно, как, например, о «неожиданности» германского наступления в июне 1941-го. Кризис перестройки и власти Горбачева разворачивался на протяжении полутора-двух дет, с 1990 г., а в конце года он стал очевидным, об этом кричали депутаты, члены политбюро, журналисты, генералы, патриоты. Военный переворот с конца года готовился почти по правилам гласности, с ведома или при участии президента Горбачева. Но никакая сторона не была готова к серьезному противодействию.

Отечественная демократия (точнее, настроения и группы демократической ориентации) практически целиком полагалась на добрую волю и возможности Горбачева, не имея ни сил, ни воли для того, чтобы определять и отстаивать собственные позиции. Поэтому не получалось у нее и влияния на ход событий.

За полузабытым Августом последовал всем памятный Декабрь, покончивший с великой советской державой. Главная жертва Августа – Союз ССР, именно это превращает память в трагическую для значительной части населения. Распространенная логическая ошибка («после того – значит вследствие того») побуждает многих винить в распаде СССР как будто бы победивших в августе демократов, Ельцина (все же чаще Горбачева). Часто забывают о том, что предшествовало Августу: «суверенизация» и беспомощные попытки власти ей противостоять, кровавые «эксперименты» в Риге и Вильнюсе, попытка ввести военное положение в Москве в марте, лукавый референдум в апреле (с предложением «сохранить обновленный – неизвестно, кем и как – Союз»), «новоогаревский» процесс (бессмысленные дискуссии о федеративном или конфедеративном будущем разваливавшегося Союза).

Распад СССР и сейчас воспринимается большинством российских граждан как трагическое событие. В марте 2001 г. сожалели об этом 70 %, не жалели – 24 %. Почти треть опрошенных считают, что развал державы был неизбежен, 60 % – что его можно было избежать.

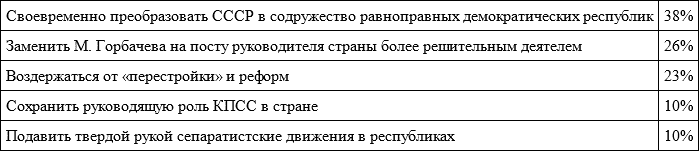

Наиболее распространенные суждения о том, что можно было сделать 10 лет назад для сохранения Советского Союза:

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения («что было бы, если…»). Но люди от такого способа размышления отказаться не могут, тем более что речь идет о недальней, «вчерашней» истории. В конкретной ситуации 1991 г. большинство перечисленных выше вариантов скорее всего просто были нереальными. Это показал 1991 г., то есть ход событий до Августа и в самом Августе. Ни у кого не было сил для того, чтобы сохранить Союз в прежнем виде или преобразовать его в жизнеспособное сообщество, долго назревавшая «танковая атака» могла произойти раньше или позже (как известно, она была приурочена к попытке подписания Союзного – фактически федеративного – договора). Вряд ли это могло тогда серьезно повлиять на ход событий. Положение могло бы быть иным, если бы, скажем, в 1985–1986 гг. вместо борьбы с водкой Горбачев со своей командой опередил «сепаратистов» и занялся реорганизацией государственного устройства. Но не было у этой команды ни достаточного авторитета, ни, по всей видимости, представления о том, насколько обветшала вся партийно-государственная конструкция. Да и самые решительные противники режима догадались об этом только в том же Августе…

В августе 1991 г. кризис системы перешел в агонию, которая продолжалась – по крайней мере формально – до конца года, до спуска красного флага с Кремля. А выяснять, что делать дальше, стали уже после этого, в катаклизмах и конвульсиях 1992, 1993, 1994-го и далее почти везде.

Государства, нации, граждане всегда и везде нуждаются в символическом подкреплении собственной консолидации, своей коллективной сущности. Такими символами служат определенные даты и места событий, имена героев и жертв, флаги, изображения, памятники, мелодии и пр. Причем любой символ имеет как свою историю, так и свою мифологию, второе важнее: чтобы превратить событие или знак в национальный символ, его значение чаще всего нужно раздуть, а то и просто выдумать.

Самая известная в мире праздничная дата – 14 июля, день взятия Бастилии, национальный праздник Франции – символ, «исторически придуманный». Историки знают, что на указанное число 1789 г. королевская тюрьма была пуста и защищать ее было некому, а причиной жертв была неразбериха среди восставших. А чтобы этот символ утвердился в официальном календаре, понадобилось чуть ли не 100 лет с революциями, реставрациями, войнами. Посмертно сохранившийся в нашем календаре красный день 7 ноября (25 октября), торжественный символ начала советской эпохи, включает чисто легендарные компоненты («залп “Авроры”», «штурм Зимнего дворца»).

Символы революционных надежд по мере стабилизации общественной системы сменялись символикой и стилем державного величия. Параллельно происходило вытеснение живого, эмоционального начала символики мертвящей казенщиной, которая никого не могла вдохновлять или консолидировать.

В Августе с шумом и грохотом на весь мир была как будто официально отвергнута (еще даже в масштабах доживавшего последние месяцы СССР) коммунистическая идеология со всеми своими формулами и символами. Вместе с ней – как многие ожидали – должна была исчезнуть и стена, десятилетия разделявшая «два мира». Формально так и произошло: появилась возможность без труда пересекать границы, читать и слушать «чуждые» тексты и пр. Но сохранились, а иногда даже укрепились внутренние барьеры, отделяющие «свой» мир от всего остального. Ушли в прошлое заклинания о непримиримой противоположности социализма и капитализма, а значительной части населения внешний мир все еще кажется чужим и враждебным, стремящимся Россию унизить, ограбить, поработить, расчленить и т. п. Поэтому довольно легко находят массовую поддержку призывы к противостоянию Западу, неприятию ценностей свободы личности и демократического устройства общества. В массовом сознании работает логика басенной лисы: недоступный плод считается «зеленым», непригодным для «нашего стола».

Да и сами идолы и символы советского времени, опрокинутые Августом, никогда не были всерьез преодолены в массовом сознании. Соблазны «того» порядка, «того» равенства, «той» справедливости все еще живут и действуют на многих. В том числе – что стоит подчеркнуть – на заметную часть молодых людей, не имевших советского опыта.

Как только стало известно о жалком конце «путча» ГКЧП, в Москве стали ломать памятники советским деятелям. Самый громкий эпизод восторженной расправы с символами – сокрушение памятника Дзержинскому в Москве перед зданием бывшего КГБ. (Возможно, массовый гнев тогда направили на статую, чтобы уберечь от него само учреждение.) Как вспоминал потом Ю. Лужков, после демонтажа «железного Феликса» в толпе раздавались призывы снять также громадный монумент Ленину на Октябрьской площади, и тогдашний вице-мэр столицы был готов это сделать; позднее время и общая усталость помешали этому. Другие памятники (Свердлову, Калинину) сняли без большого шума. Но слом символов далеко не означал избавления от их влияния, то есть от влияния лозунгов и социальных мифов, которые за этими символами стояли. Публично – и то не слишком убедительно – осуждены «эксцессы» сталинских лет и преследования диссидентов, но не вся система полицейщины, доносов, массового террора и покорного власти правосудия. Пока сохраняются в людях восторженно-почтительные оценки организаторов и исполнителей грязной работы сыска и расправ, будут и попытки вернуть на свои места (не только на площадях, но и в умах, и душах людей) символы прошлого. И сами памятники будут оставаться скорее орудиями современного политического противостояния, чем знаками истории.

Своих же символов Август-91 не создал, и это служит одним из признаков его ограниченности, даже неуверенности в себе. Практически никем не воспринимается эта дата как праздничная. (Одно время, правда, пробовали устраивать некое действо под странным именем «Виват, Россия!», потом – отмечать «день российского флага»; все это без малейшего успеха.) И осталась в качестве «изначального» праздника страны дата 12 июня, связанная с двусмысленной Декларацией 1990 г. о российском суверенитете. Она бросила вызов союзной державности СССР, но не с позиций демократии, а с позиций узковатого российского патриотизма. Не стали организующими народную память символические (по сути, случайные) жертвы августовского уличного противостояния, воспоминания о них давно заслонили чудовищные и бессмысленные жертвы политических разборок в октябре 1993-го, а потом и чеченской бойни.

Во время демократических митингов конца 80-х трехцветный флаг служил символом демократии, противостоявшей официально-советскому красному. В дни путча К. Боровой с товарищами пронесли по улицам Москвы к Белому дому громадное трехцветное полотнище, ранее опоясывавшее большой зал бывшего почтамта; через пару дней триколор был объявлен государственным флагом России. А позже, при режиме, который предпочитал символику и стиль скорее царской монархии, чем демократии, тот же флаг трактовался уже как наследие царя Петра. И ничего удивительного (во всяком случае, по здравом размышлении) в том, что, не найдя своей «Марсельезы», власть, при одобрении большинства населения, обратилась к державным мелодиям прошлого времени.

Сейчас трудно даже представить себе, что когда-нибудь – когда утечет много воды, крови и слез – Август-91 будет восприниматься как начало нового отсчета времени в отечественной истории. Все же исключить такой вариант нельзя.

2001

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК