Ида Рубинштейн в роли Саломеи и Клеопатры

Ида Рубинштейн в роли Саломеи и Клеопатры

Валентин Серов рисовал и Анну Павлову, и Иду Рубинштейн (1885–1960). Сегодня оба портрета находятся в Русском музее в Петербурге, но создавались они для афиш Парижских сезонов «Русского балета». Изображение Павловой (оригинал выполнен пастелью) появился в виде афиши в 1909 г.; портрет Рубинштейн, заказанный для второго сезона (1910), так и не был использован. Серов, видевший Рубинштейн в Париже в 1910 г. в «Шехерезаде», рисовал ее в бывшем монастыре на бульваре Инвалидов. Позируя обнаженной в монастырской часовне под готическим витражным окном, Рубинштейн изображает женщину с нарочито декадентским мироощущением[39]. В духе соответствующей эстетики Серов называет ее рот «ртом раненой львицы».

Валентин Серов. Анна Павлова. 1909. Русский музей

Если рассмотреть портреты в паре, каковой они в действительности не являются, они могут служить символическими изображениями противоположных женских типов: Павлова — символом невинности и грации, облаченным в белое, а Рубинштейн — темной соблазнительницы, обнаженной, хотя ее грудь и область гениталий тщательно скрыты ее позой. В свете различий между голым и нагим, которые проводит Николай Евреинов в сборнике «Нагота на сцене» (1912), можно сказать, что художник делает ее нагой, пропуская ее голое тело сквозь призму искусства и репрезентации[40]. Декадентская femme fatale с телом андрогина, Рубинштейн представлена Серовым замогильной, анорексичной фигурой — своего рода стилизацией эпохи; зеленое покрывало скрывает ее левую ногу; на пальцах рук и ног — кольца. Этот образ соотносится с Клеопатрой — мумией, сбросившей покровы, как ее изображала Рубинштейн на первом парижском сезоне «Русского балета» в «Ночи Клеопатры» («Une nuit de Cl?opatre»). Портрет вызвал возмущение некоторых более традиционных русских художников: Илья Репин, например, называл портрет Рубинштейн «гальванизированным трупом» — мертвым телом, оживить которое художник, как ни старается, не в силах. Гальванизация, один из первых вариантов электрошокотерапии, применялась Шарко в 1880–х гг. для лечения нервных расстройств. Он полагал,

Валентин Серов. Ида Рубинштейн. 1910. Русский музей

что эти расстройства были результатом атрофии центральной нервной системы, которую гальванизация должна была излечить.

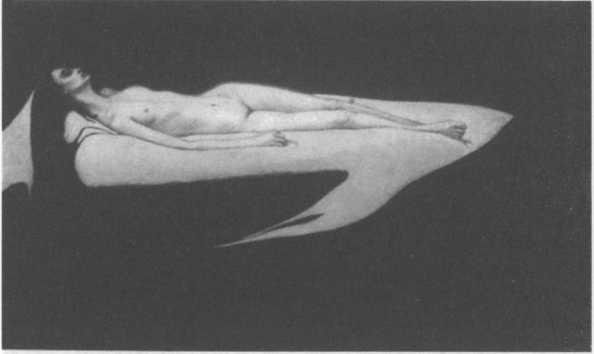

Портрет Серова спародирован в карикатуре Алексея Радако- ва 1912 г. Поза и покрывала в версии Радакова те же самые, но болезненно истощенное тело доведено до гротеска, так что Рубинштейн кажется сломанной спичечной фигурой: ее торс — слегка приоткрытый сверху спичечный коробок, руки и ноги — сломанные в суставах сожженные спички, а ее горгоноподобная голова насажена на зажженную спичку, и из волос идут клубы дыма в форме огромных спиралевидных завитков. Если соотнести этот образ с Клеопатрой или, тем более, с роковой Саломеей, он предполагает что?то вроде самосожжения, в котором именно она, а не мужчина стала жертвой. Были и другие портреты Рубинштейн, некоторые из них тоже ню. Вероятно, самый известный из них принадлежит кисти американской художницы Ромэн Брукс. На нем (картина под названием «Le Trajet» («Пересечения»), около 1911 г.)[41] изображен истощенный белый женский труп, лежащий ничком на чем?то напоминающем кровать, на черном фоне. Картина показывает власть мертвой женщины в смерти, воспеваемую декадентами. Образ Рубинштейн на картине Брукс сопоставляют также с противоречивым «Мертвым Христом» Гольбейна (1521), где Христос представлен разлагающимся трупом[42].

Алексей Радаков. Пародия на картину В. Серова. 1912

Высокая, очень худая, экзотически красивая, эксцентричная, дорого и ярко одетая и очень богатая, Рубинштейн приобрела известность в модных художественных кругах Парижа после ролей Клеопатры в одноименном балете в 1909 г. и Зобе- иды в «Шехерезаде» в 1910 г. Ее тело андрогина было полной противоположностью классической женской фигуре в форме песочных часов, воплощавшей более распространенный женский идеал того времени. Рубинштейн была независимой, эмансипированной особой с бисексуальными эротическими предпочтениями; ее брак с двоюродным братом остался фиктивным: она вышла за него замуж, чтобы избавиться от вмешательства семьи в свою карьеру. Ее семья всячески пыталась помешать Иде выйти на сцену и даже прибегала к столь радикальным мерам, как насильственная госпитализация в психиатрической клинике под Парижем, но все было безуспешно. Будучи «новой женщиной», она выступала не только в качестве исполнительницы, но и антрепренера: затевала собственные танцевальные проекты и принимала активное участие в постановке. В артистических кругах Парижа были широко известны ее романы с итальянским поэтом Габриелем Д’Аннунцио, который написал для нее три пьесы, и с художницей — лесбиянкой Ромэн Брукс. Она вдохновила несколько художников — гомосексуалистов, в том числе парижского денди графа Робера де Мон-

Роман Брукс. «Пересечение». 1911. Ида Рубинштейн. Национальный музей американского искусства. Вашингтон

тескью, великого танцовщика Вацлава Нижинского и юного художника и писателя Жана Кокто. Рубинштейн не ограничивалась ролями балерины и антрепренера и принимала участие в создании моды на восточное платье в Париже в конце 1900–х гг. Монтескью заказал художнику Антонио да ла Гайдара ее портрет в образе царицы Савской, «одетой Уортом в стиле ампир, с голубой вуалью и с короной зеленых перьев на голове; со строгим профилем и угловатой позой»[43]. Портрет был напечатан на обложке французского журнала о театре и моде «Com?die Illustr?» в 1913 г. На фотографии Эжена Дрюэ Рубинштейн в театральной позе в костюме Зобеиды демонстрирует свой «великолепный восточный профиль с узкими миндалевидными глазами», как выразился князь Ливен; он пишет, что ее профиль и тонкое угловатое тело «казались только что сошедшими с египетского барельефа»[44]. По словам французского кутюрье русского происхождения Эрте (Романа де Тиртофф), Рубинштейн в 1913 г. ввела моду на «плавную походку а ля леопард» после того, как в «Пизанелле» («La Pisanella») д’Аннун- цио она «выгуливала леопарда на длинной цепи»[45]. Этот домашний леопард был не последним штрихом в ее репутации бестиальной, экзотической femme fatale.

Рубинштейн, дочь богатого еврея — банкира, стремилась к сценической карьере, несмотря на противодействие семьи. Для своей второй роли она выбрала образ Саломеи из скандальной

Ида Рубинштейн в костюме Зобеиды. Фотография Эжена Дрюэ

одноименной пьесы Оскара Уайльда (первой ролью была Антигона Софокла). Воплощенная в картинах Гюстава Моро, чьи живописные полотна стали одной из центральных тем «Наоборот» Гюисманса, Саломея стала «танцующей женщиной» декадентства, которую герой «Наоборот» дез Эссент называет «богиней вечного исступления». Сбрасывание покрывал на сцене открывало не только соблазнительное женское тело Саломеи, но и эстетический этос эпохи[46]. Граф де Монтескью, сделавший Рубинштейн своей протеже в высшем свете Парижа, после первого сезона дягилевского балета повел ее в музей Моро в Париже, познакомив ее таким образом с творчеством художника.

Первой антрепризой Рубинштейн была постановка «Саломеи» Оскара Уайльда в 1908 г. в Петербурге. Она наняла Фокина в качестве хореографа и своего наставника в искусстве балета (у нее практически не было балетной подготовки), Всеволода Мейерхольда в качестве режиссера, Льва Бакста — как художника по костюмам и создателя декораций и Александра Глазунова — как композитора. Она ежедневно занималась с Фокиным и даже поехала за ним и его женой летом в Швейцарию. Рубинштейн специально отправилась в Палестину, чтобы побольше узнать об иудейской царевне, и объехала Сирийскую пустыню в компании горничной, парикмахера и престарелой компаньонки. Цензура позволила исполнять пьесу только как пантомиму. За два часа до генеральной репетиции полиция конфисковала голову Крестителя из папье — маше, и Рубинштейн пришлось жестами изображать знаменитый монолог Саломеи, обращаясь к пустому блюду, но зрители заранее получили текст пьесы. Публика пьесу, тем не менее, так и не увидела, поскольку Святейший Синод счел ее содержание непристойным и святотатственным. Впоследствии, на другой петербургской сцене, Рубинштейн исполняла «Танец семи покрывал» в хореографической постановке Фокина и на музыку Глазунова. По мнению возмущенной актрисы Елизаветы Тиме, «Рубинштейн сбросила семь покрывал и осталась в костюме из бус, заказанном специально к этому случаю»[47]. Тем не менее, на фотографиях балерины в костюме видно, что одежды на ней вполне достаточно. Это связано, с одной стороны, с желанием зрительницы увидеть то, чего нет в действительности, а с другой — очевидное различие между восприятием наготы в начале 1900–х гг. и сегодня. Правда, уже Евреинов писал, что «на ней так много было всяких украшений и бус, скрывавших все линии ее тела, что впечатления наготы не получилось»[48].

Однако критик и историк балета Валериан Светлов в описании танца семи покрывал подчеркивает не наготу Рубинштейн, а ее змеиные движения и изображение восточной сексуальности:

В ней чувствуется та Идумейская раса, которая пленила другого Ирода; в ней — гибкость змеи и пластичность женщины, в ее танцах — сладострастно — окаменелая грация Востока, полная неги и целомудрия животной страсти <…> спокойнознойная другая Иудея. Эта истома страсти, выливающаяся в тягучие движения тела, прекрасно передана Идой Рубинштейн[49].

Многие источники, в том числе Александр Бенуа, сходятся в том, что самым успешным балетом первого «Русского сезона» 1909 г. была «Ночь Клеопатры» («Une nuit de Cl?opatre»), компиляция в восточном стиле «Саломеи» Фокина и его же «Египетских ночей», поставленных в Мариинском театре и известных также под названием «Ночь в Египте» («Une nuit d’Egypte»), От «Саломеи» в спектакле остался танец с покрывалами и костюм Бакста, сделанный специально для Рубинштейн. Первоначальная музыка Антона Аренского к «Египетским ночам» была дополнена Глазуновым, Глинкой, Мусоргским

Костюм Клеопатры Льва Бакста для Иды Рубинштейн

и Римским — Корсаковым. Дебютантка Рубинштейн в роли Клеопатры, работавшая скорее в жанре пантомимы, чем балета[50], затмила в этой постановке Павлову, танцевавшую невинную принцессу Та — Ор.

Литературными источниками балета были Клеопатра из «Египетских ночей» Пушкина (брошенный ею вызов стал двигателем сюжета) и «Ночь Клеопатры» Теофиля Готье («Une nuit de Cl?opatre», 1845), заглавие которой и было позаимствовано для балета Дягилева. Юный египтянин Амун (Фокин), влюбленный в Та — Op, становится жертвой вызова, брошенного Клеопатрой, — одна ночь любви в обмен на жизнь[51]. Кульминация балета представляет собой оргиастическую вакханалию, выраженную через экстатическое вращение, которому в дискурсе психопатологии соответствуют телодвижения истерии, подхлестываемые синестезией ярких красок и гипнотической музыки.

Описывая появление Рубинштейн на сцене, Жан Кокто говорит о «будоражащем нервы» воздействии музыки на Клеопатру и на зрителей (см. отрывок ниже), когда царица поднимается из

М. Фокин, И. Рубинштейн, В. Нижинский.

«Иллюстрированная комедия». 15 мая 1911

саркофага, спеленатая, как мумия. Не последнюю роль в гипнотическом воздействии балета сыграл Нижинский (любимый раб царицы). Стилизованный египетский танец в постановке Фокина исполнялся в профиль, с угловатыми линиями и плоскими ладонями. Стоит ли говорить, что «Клеопатра» (и прежде всего сама Рубинштейн) захватила воображение европейских зрителей, в том числе графа де Монтескью, прототипа дез Эссента в «Наоборот» и барона Шарлю из «В поисках утраченного времени» Пруста. Вот реакция графа со слов его биографа:

Явилась Рубинштейн, как царица Савская в «Искушении» Флобера […] «Но кто она?» — спросил Монтескью у своего соседа. «Невероятно богатая русская еврейка, которая мечтала только о том, чтобы приехать в Париж ради удовольствия показаться здесь полностью обнаженной» […]. Закутанная в свои семь покрывал она больше топала, чем танцевала. «Как индийские принцессы, как нубийские женщины из Катаракты, как вакханки из Лидии». Эта […] Саломея бросила в общество Tout?Paris обезглавленный «хороший вкус», как будто голову Иоанна Крестителя, и ее кровь запятнала платья от Пуаре и лакированную мебель от Дюнана. Нагая под гроздьями настоящих драгоценностей, подаренных ей любовниками — милли- онерами, Рубинштейн пошла дальше Бернар [для которой Уайльд написал свою пьесу][52].

Столь избыточное описание, перенасыщенное экзотизма- ми и предметами роскоши, и само «обезглавливает» хороший вкус! В нем отразилась похоть парижского денди, который додумывает то, чего нет. Немаловажно, что Клеопатра снова становится Саломеей — более привычной фигурой для европейского fin de si?cle. Продолжая линию декадентской эстетики, в которой восточные хищницы взаимозаменяемы, биограф Мон- тескью Филипп Жулиан жонглирует мифологизированными образами Клеопатры, Саломеи и царицы Савской, как будто все они — эманации единого источника субверсивной женской власти, о которой мечтает его герой. По словам Жулиана, граф «без ума от Рубинштейн»: она была воплощением «плоско[гру- до]го и жестокого гермафродита, о котором он мечтал в двадцать лет»[53]. Отсылая читателя к образу дез Эссента, Жулиан описывает гомоэротическое влечение графа, называя Рубинштейн «гермафродитом» (андрогином), символом декадентского гибрида, с которым Монтескью якобы ее идентифицировал.

Кокто оставил еще более цветистое описание представления, в котором объединил эстетические дискурсы fin de si?cle: ар — нуво, ориентализм, декаданс, нервное истощение и синестезию:

Музыканты в ритуальной процессии извлекали из своих высоких овальных лютней неторопливые, насыщенные аккорды, подобные дыханию рептилий, а флейтисты угловатыми движениями выдували из своих флейт такую гамму пронзительных нот, столь оглушительно раздававшихся то в верхних, то в нижних частях звукоряда, что человеческие нервы с трудом выдерживали напряжение. Затем, как фигуры на терракоте [вазы], последовали фавны с длинными белыми гривами и стройные девы с острыми локтями. <…> Наконец, шестеро ближайших слуг внесли на плечах нечто подобное черно — золотому саркофагу. Юноша неф [Нижинский] ходил вокруг него кругами, <…> в своем рвении понукая слуг, которые несли его.

Саркофаг поместили в центре храма, открыли дверцы, и оттуда подняли нечто вроде великолепной мумии, закутанной в многочисленные покрывала, и водрузили ее на сандалии на высокой подошве слоновой кости. Четыре раба начали священ

нодействовать. Они развернули первое покрывало — красное, со златоткаными лотосами и серебряными крокодилами; затем второе — зеленое, на котором золотой нитью была вышита вся история династий, потом третье — оранжевое, расцвеченное / взорвавшееся сотней ярких оттенков и так далее, вплоть до <…> двенадцатого, темно — синего, под которым проступали очертания тела женщины. Каждое покрывало удалялось в особой манере: для одного нужна была <…> тщательность, как при снятии скорлупы со спелого ореха; [для другого] — воздушное срывание лепестков розы; а одиннадцатое покрывало, самое трудное, срывалось одним рывком, подобно коре эвкалипта. Двенадцатое покрывало, темно — синее, открыло нашим взглядам г — жу Рубинштейн, которая сама сняла его — широким круглым жестом. [Она стояла] перед нами, <…> чуть склонившись вперед, как будто за ее спиной шевелились крылья ибиса <…> и в своем темном укрытии она, как и мы, была под воздействием полностью парализующей музыки своей свиты. <…> и так она стояла перед завороженной аудиторией, с пустыми / ничего не выражающими глазами, бледными щеками и приоткрытыми губами, пронзительно красивая, словно резкий запах каких?то восточных духов. Я уже был готов восхищаться музыкой Римского — Корсакова [эта сцена исполнялась под музыку из его «Млады»], но г — жа Рубинштейн запечатлела ее в моем сердце, словно длинная булавка с синей головкой, пригвоздившая мотылька с едва подрагивающими крыльями[54].

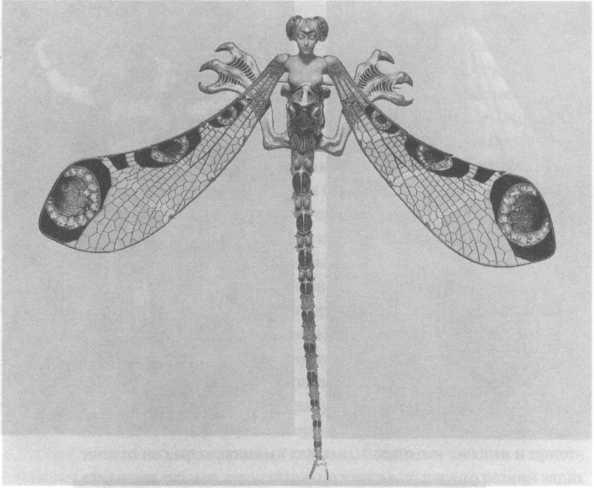

Это мастерское синестетическое описание, в котором соединяются резкие, яркие цвета и пронзительные звуки, возбуждающие и нервирующие как Клеопатру, так и зрителей. Сбрасывание покрывал увлекает его воображение картинами растений и животных в духе модерна — лотосами, кожурой растений, лепестками роз, корой эвкалипта и серебряными крокодилами — в которых проявляется фетишистский взгляд Кокто. И как искусно он пересаживает трепещущие крылья ибиса с Рубинштейн на тело зрителя в конце отрывка: поэт представляет себя слабым мотыльком, запутавшимся в покрывалах царицы, которая пронзает его, превратившись в булавку, так же, как она символически пронзает Амуна на сцене. Зловещая булавка напоминает орнамент корсажа от Лалик — стрекозу с очень длинным фаллическим хвостом. Во рту стрекоза держит наполовину съеденное человеческое тело (правда, не мужское, а женское).

Ида Рубинштейн в роли Клеопатры

Изображение зрителя — денди мотыльком, пронзенным булавкой (подвергшимся пенетрации), обращает нас к жестокой стороне природы, где самка биологического вида уничтожает самца. Это не образы «Умирающего лебедя» Фокина или женской истерии, а фантазия о смертоносной власти женщины. Заключение Рубинштейн в качестве мумии в саркофаге лишь

Лалик. Брошка

временно: он наблюдает, допустим, в театральный бинокль, как она появляется из покрывал, чтобы, в духе фаллической женщины, пронзить его тело. Я бы сказала, что именно таков скрытый смысл описания, обращенный к декадентскому подсознанию мужчины — зрителя того времени[55].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Лев Рубинштейн. Лестница существ

Лев Рубинштейн. Лестница существ 1 Ну что, начнем, что ли? 2 Господи! Да тихо же! Дайте послушать! 3 Сколько же можно, господи! Одно и то же. Одно и то же… 4 Господи! Как же ты меня напугал! 5 Ой, как чешется, господи! Не могу больше! 6 Господи! Да кто ж это тут так навонял-то? 7 Да

Ольга Матич Покровы Саломеи: Эрос, смерть и история

Ольга Матич Покровы Саломеи: Эрос, смерть и история <Из саркофага> подняли нечто вроде великолепной мумии, закутанной в многочисленные покрывала <…> Четыре раба <…> развернули первое покрывало — красное, со златоткаными лотосами и крокодилами; затем второе —

ЛИНИЯ РОЛИ

ЛИНИЯ РОЛИ Ну а как же узнать, понимают ли все исполнители цели, к которым стремятся их герои, и тот путь, по которому надо пойти их героям? Для этого очень полезно проделать упражнение, рекомендуемое Константином Сергеевичем, то есть каждому исполнителю рассказать

Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн Про Рубинштейна Л.С. ничего внятного сказать не могу. Попытаюсь вспомнить, как все это произошло. Мне не раз доводилось слушать его чтения в гостях у общих знакомых, например у художника Сергея Бордачева, где я также познакомился с Андреем Монастырским,

ПЕРСПЕКТИВА РОЛИ

ПЕРСПЕКТИВА РОЛИ Театр имени Шота Руставели был на гастролях в Москве. Великая трагедия Шекспира исполнялась на сцене театра Моссовета. Занятые в массовке вместе с М. Ульяновым, мы не могли отвести глаз от Хоравы и тогда, когда стояли рядом с ним на сцене, и тогда, когда