Род и вампиризм

Род и вампиризм

Блок прочитал популярный в эпоху fin de si?cle роман Брэма Стокера «Дракула» в русском переводе в 1908 г. Из его письма другу, Евгению Иванову, от 3 сентября 1908 г. мы узнаем, что роман произвел на него большое впечатление: «Читал две ночи и боялся отчаянно. Потом понял еще и глубину этого, независимо от литературности и т. д. Написал в “Руно” юбилейную статью о Толстом под влиянием этой повести. Это — вещь замечательная и неисчерпаемая, благодарю тебя за то, что ты заставил наконец меня прочесть ее»[56].

Вдохновленный романом Стокера, Блок в своей юбилейной статье к восьмидесятилетию Толстого (1908) использует образ вампира в качестве метафоры официальной России, олицетворением которой является уже умерший, но «восставший из мертвых» вампир (упырь) Константин Победоносцев, бывший обер — прокурор Святейшего Синода, отлучившего Толстого от Русской православной церкви в 1901 г. «Мертвое и зоркое око, подземный, могильный глаз упыря» Победоносцева продолжает

Карикатура на Константина Победоносцева (1905)

смотреть на Ясную Поляну, пишет Блок. (Обер — прокурор — упырь вновь появляется в «Возмездии», о котором речь пойдет далее в этой главе.) Он приписывает черты вампира не только Победоносцеву, но и другим реакционерам — например, монаху — аскету М. А. Константиновскому, который, по словам Блока, «пришел сосать кровь умирающего Гоголя»[57]. Спустя несколько лет, в 1913 г., он вновь обращается к «Дракуле» в дневнике, где описывает ужас, внушенный романом Стокера одной из сестер Михаила Терещенко[58].

Изображение самого себя в образе вампира встречается даже в его ранних письмах к невесте. В наиболее страстный период их переписки, весной 1903 г., он пишет: «Я впился в Твою жизнь и пью ее»[59]. В сборнике «Страшный мир» (1909–1916), через год после того, как он прочел «Дракулу», в двух стихотворениях его лирический герой предстает в виде вампира: «Песнь ада» (в рукописи одно имело подзаголовок «Вампир») и «Я ее победил наконец!». Оба они принадлежат к циклу «Черная кровь» — декадентский образ крови вынесен непосредственно в заглавие. В обоих стихотворениях изображен мужчина- вампир, убивающий свою прекрасную жертву — женщину во время садистического полового акта, в ходе которого он пьет ее кровь. В первом двойник поэта, женственный, бледный юноша — вампир погружает заостренное аметистовое кольцо в плечо женщины и пьет ее кровь[60]. «Песнь ада» (особенно образы, связанные с вытесненным половым актом) подразумевает вампирическую дефлорацию. Комментируя стихотворение, Блок пишет, что это была попытка изобразить «“инфернальность” (термин Достоевского), «“вампиризм” нашего времени»; будто «Ад» Данте, играющий заметную роль в стихотворении, в эпоху fin de si?cle оказался населен вампирами[61]. В «Я ее победил наконец!» герой пьет кровь женщины («И обугленный рот в крови»). Потом он кладет ее в гроб и представляет себе, как ее кровь в нем поет, как бы оживляя его тело («Будет петь твоя кровь во мне!»). Для моего анализа важно, что Блок в этих двух образцах декадентского китча воплотил садистские фантазии своей эпохи, связанные с Дракулой и вампирическим фетишем крови[62].

Увлечение Блока «Дракулой» носило не только эротический характер. Оно было связано и с наследственностью, которая в романе Стокера принимает чудовищные формы. (Граф Дракула, представитель декаданса, принадлежит к вымирающему роду и гордится этим: «Мы — секлеры, по праву гордимся своим родом — в наших жилах течет кровь многих храбрых поколений, которые дрались за власть как львы»[63].) Он — один из живых мертвецов, которые продлевают жизнь в смерти, он пьет здоровую кровь живых, стремясь к декадентскому бессмертию, как я бы его назвала — бесконечному пребыванию на пороге смерти. Наиболее явно это выражено в «Наоборот» Гюисманса, где состояние между жизнью и смертью становится характерной чертой желания вырожденца дез Эссента. Укус вампира лишает жертв физических сил и переносит их на грань жизни и смерти. Сексуальный маньяк — кровопийца отравляет кровь жертвы, распространяя заразу вампиризма, что, как указывают ученые, является метафорой fin de si?cle для сифилиса. По всей видимости, от него умер сам Стокер, а возможно, и Блок[64].

Если прочитать вампирические стихи Блока сквозь призму наследственности, обнаруживаешь проклятие вырождения и ощущение «последних в ряду»; как известно, его беспокоило и то, и другое. Возьмем для примера его дневниковую запись за начало 1912 г.: нравственные силы, пишет Блок, в крови, они «наследственны» (курсив мой. — О. М.). Ими он наделяет тех, кто обладает «культурной избранностью», противопоставляя тех из своих современников, кто еще имеет «надежды» (т. е. нравственную силу), тем, кто «выродился»[65]. Последние — изнеженные представители дворянства, озабоченные своей генеалогией («кровью») и дурной наследственностью.

Упоминание Блоком крови в этот период имеет смысл также рассматривать в контексте знаменитого киевского дела Бейлиса. Менделю Бейлису, еврею, приказчику в фабричном магазине, в 1911 г. было предъявлено обвинение в ритуальном убийстве, что повлекло за собой волну антисемитизма в консервативных и реакционных кругах и негодования среди интеллигенции. Обвинение воскресило средневековый антисемитский миф о том, что евреи используют в религиозных обрядах кровь христианских младенцев: утверждалось, что кровь вытекает через надрезы на теле, которые делаются в соответствии с кошерными правилами иудеев. Вновь обретенный миф породил на рубеже веков изображения евреев в виде зловещих вампиров и антисемитские сексуальные фантазии[66].

В предисловии к неоконченной поэме «Возмездие» Блок упоминает дело Бейлиса как важное событие: «В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови»[67]. Упоминание «кровавого навета» в предисловии к поэме о семейной родословной проливает свет на воззрения Блока о декадентских образах крови и вампирического желания и указывает на их возможные антисемитские коннотации. В этом контексте может быть существенно, что о деле Бейлиса поэт говорит абсолютно нейтральным тоном, не выражая никакого возмущения, хотя в 1911 г. он и подписал петицию против кровавого навета, опубликованную в либеральной газете «Речь» и подписанную также Горьким, Короленко и другими[68]. Конечно, предисловие написано в 1919 г., годы спустя, когда эмоции вокруг этого дела уже поутихли. Однако стоит упомянуть, что, по слухам, Блок был тайным антисемитом[69].

«Возмездие» — самое развернутое, хотя и незавершенное высказывание поэта о своей родословной и генеалогии вообще. Как писал после его смерти Белый, «Возмездие» рассказывает о «проклятом роде», как и стихотворение «Было то в темных Карпатах» (1913), напоминает «Страшную месть» Гоголя: «недаром он ставит знак равенства меж возмездием (“страшной местью”) и — родом» (С. 415–416). Блок работал над поэмой с 1910 г. до конца жизни. Задуманное под впечатлением от смерти отца поэта (кстати, убежденного антисемита) в 1909 г. и последовавших за этим в 1910 г. смертей Толстого, Михаила Врубеля и Веры Комиссаржевской, «Возмездие» увековечивает конец рода — Блоков и Бекетовых — и целой эпохи. В поэме также нашло выражение стремление поэта выйти за рамки лирического тона и личной обособленности и стать эпическим голосом народа. Это была попытка Блока написать свою «Войну и мир», в которой он изображает два или три поколения своей семьи — по обеим сторонам — на фоне русской истории. Но в отличие от Толстого, которого незадолго до того он представил жертвой официального вампиризма эпохи, свой род Блок считал отягощенным дурной наследственностью. Хотя он и пытался поэтически преодолеть заразу, планируя завершить поэму рождением ребенка — плода случайной связи со здоровой женщиной из народа, — «история пеленки» так и не была написана.

В предисловии к поэме Блок представляет «Возмездие» как свою версию «Ругон — Макаров», двадцатитомной эпопеи Золя о роде и вырождении семьи Ругон — Макаров. Тема поэмы, пишет Блок, — развитие «звеньев единой цепи рода»[70]. Хотя каждый из «отпрысков» стремится достичь высшего уровня развития, «предела», какой возможен для его генетического фонда, «мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; <…> [личность], если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, <…> [остается] дрянная вялая плоть <.„> таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие»[71]. Водоворот ослабляет плоть, что приводит к концу рода. По мнению Белого, Блок оставил мысли о вечном, характерные для символизма, и вернулся к «позитивистскому» увлечению биологией (С. 416), к натурализму Золя, опиравшемуся на биологическую модель, и к убеждению, что предрасположенность к патологии принимает в последующих поколениях все более уродливые формы как физически, так и морально. Юношеская попытка Блока вытеснить эти представления утопической верой в преодоление наследственности не была успешной.

Однако фантазия Блока идет дальше: он хочет показать обновление крови, поместив семя поэта в утробу женщины из народной, а не дворянской среды, причем даже не русской, а полячки[72]. Подразумевается, что воображаемый сын Блока избежит дурной наследственности, ибо в его венах будет течь здоровая кровь. Он станет новым человеком будущего; истории, как ее знал Блок, придет конец. Темы исторического возмездия и искупления, волновавшие многие умы в начале XX века, приобретают в предполагаемом финале поэмы мистическую и народную окраску. Народ, а не интеллигенция спасет Россию от вымирания.

Если воображаемый сын поэта и мог избежать вырождения, его лирический двойник такового не избежал. Только здоровое молоко крестьянки может спасти следующее поколение от заразы, которую Блок называет в поэме «вампирственным [девятнадцатым] веком». Получается, что сам Блок, в поэме дитя fin de si?cle, должен был быть в ней вампиром, хотя в явном виде злодеем в «Возмездии» является отец, который внедряется в материнскую линию семьи лирического героя (Бекетовых). Он описывается как Демон Лермонтова и больной брат лорда Байрона, который хочет наполнить свой труп живой кровью («Как будто труп хотел налить / Живой, играющею кровью…») и зачинает своего сына в вампирическом совокуплении, метафорически представленном как изнасилование[73]:

(Смотри: так хищник силы копит:

Сейчас — больным крылом взмахнет,

На луг опустится бесшумно

И будет пить живую кровь

Уже от ужаса — безумной,

Дрожащей жертвы…)

— Вот — Любовь

Того вампирственного века,

Который превратил в калек

Достойных званья человека!

Будь трижды проклят, жалкий век![74]

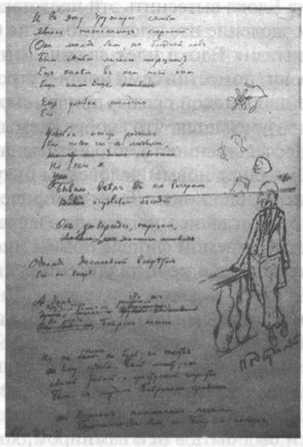

В качестве иллюстрации к этому отрывку Блок изобразил на полях, по — видимому, своего отца в образе жалкого еврея, хотя именно он сосет кровь женщины — жертвы. Карандашная подпись: «подсудимый».

Маргиналии Блока в рукописи «Возмездия». Музей Александра Блока в Солнечногорске

Таким образом, секс и продолжение рода в поэзии Блока предстают как нечто порочное, кровавое в противоположность тем семейным отношениям в академической среде, в которые он вступил в ранней юности. Связи между «вампирственными» образами «Возмездия» и физическим вырождением становятся еще более явными, если рассмотреть их на фоне «мускульной», как ее называл Блок, структуры поэмы[75]. Возвращаясь в 1919 г., ко времени, когда писалось «Возмездие», Блок описывает развивающуюся структуру поэмы, прибегая к образам человеческой анатомии и сравнивая ее с развитием мускулов: «При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема»[76].

Эта блоковская метафора становится противоядием от вырождения и вампиризма эпохи. Она перекликается и с понятием «мускулистого христианства», призывавшего в конце XIX века к регулярным физическим упражнениям как к способу сдерживать сексуальное влечение[77]. Кроме того, она отражает характерное для того времени представление о необходимости спорта и физической культуры. В литературном же аспекте эта метафора свидетельствует о запоздалом интересе Блока к Золя, предполагая связи между литературой и анатомией человека в духе натурализма.

Зимой 1910–1911 г. Блоку поставили диагноз «неврастения» или, может быть, то был приступ венерической болезни. (В «Возмездии» Блок называет нейрастению болезнью XIX века.) Ему прописали уколы спермина — средства, применявшегося в то время от импотенции и нервного истощения (Блок утверждал, что оно от плохой циркуляции крови)[78]. Его беспокоило собственное здоровье, как видно из письма к матери: зимой 1910 г. поэт пишет, что очень серьезно относится к физкультуре и систематическим упражнениям, в том числе к наращиванию мускулов, гимнастике, массажу и регулярному посещению турниров по французской борьбе. Также он плавает и катается на велосипеде. Как и в предисловии к «Возмездию», поэт проводит аналогию между своими атлетическими попытками физического обновления и творчеством. О поэзии он говорит в терминах родства и вырождения. Но вместо слова вырождение (которого он боится) Блок говорит о родстве поэзии и гимнастики, используя глагол родниться (отметим в обоих словах корень род, связанный с генеалогией и порождением). Чтобы обрести форму, поэзия должна обрести тело, здоровое тело, пишет Блок, таким образом подразумевая анатомические отношения между ними[79].

За тревогами Блока около 1910 г. стояла боязнь дурной крови. Поэт был восприимчив к культурному климату эпохи, предрекавшей конец прежнего порядка, с которым Блок ощущал родство; он был одним из ее представителей, ставших жертвой вырождения. Он потерял наследственную нравственную силу традиционной дворянской интеллигенции и не приобрел силы энергичного нового мира, что и привело к кровопусканию и кровопийству «страшного мира» Блока.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ВАМПИРИЗМ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР)

ВАМПИРИЗМ (ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР) Трансильванию иногда называют просто «Землей за лесом». Даже сегодня большинство американцев, да и многие европейцы затрудняются сказать что-нибудь конкретное об этой провинции. Действительно, Румыния кажется страной неопределенных

Вампиризм

Вампиризм Естественно, вера в то, что тело в ожидании воскресения и Страшного суда, продолжает жить в могиле, способствовала и возникновению народных суеверий о живых мертвецах, встающих из могилы и нападающих на живых. То были мертвецы, умершие без покаяния: самоубийцы,

Род и вампиризм

Род и вампиризм Блок прочитал популярный в эпоху fin de si?cle роман Брэма Стокера «Дракула» в русском переводе в 1908 г. Из его письма другу, Евгению Иванову, от 3 сентября 1908 г. мы узнаем, что роман произвел на него большое впечатление: «Читал две ночи и боялся отчаянно. Потом